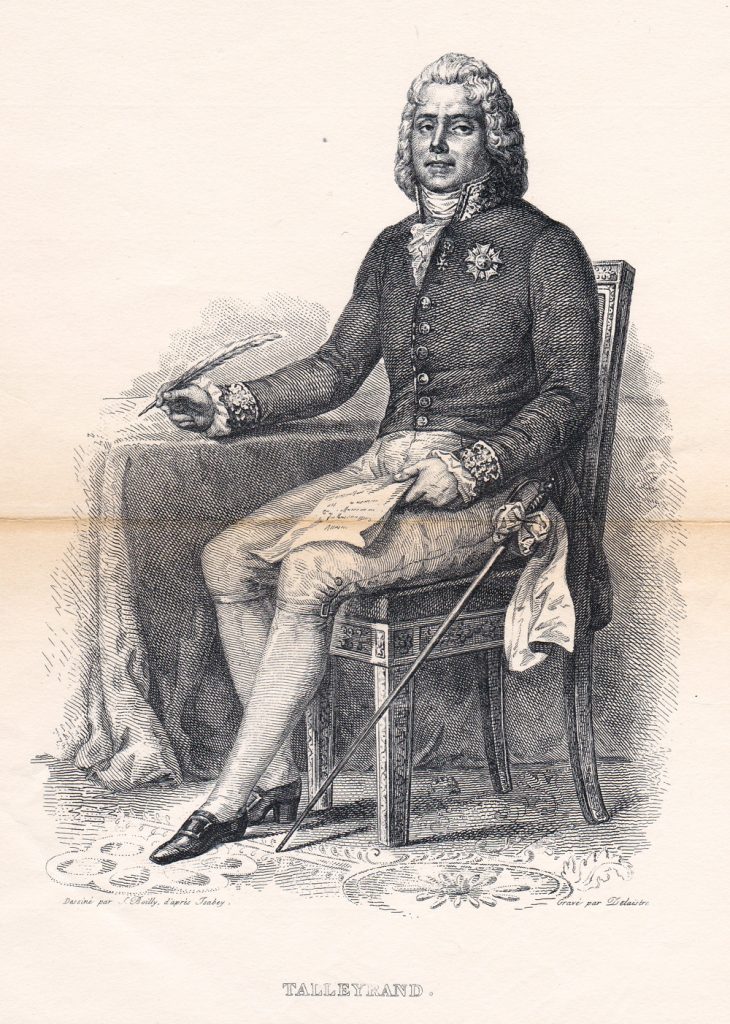

Zar Alexander I. reiste persönlich nach Löbichau, um die Ehe von Dorothée von Biron (1793-1862), Prinzessin von Kurland, mit Edmond de Talleyrand-Périgord (1787-1872), dem Neffen des französischen Staatsmanns Talleyrand, in die Wege zu leiten. Das Paar heiratete 1809 in Frankfurt am Main und die 16-jährige Dorothée zog mit ihrer Mutter Anna Dorothea von Kurland (1761-1821) nach Frankreich, wo sie später Hofdame am kaiserlichen Hof Napoleons wurde. Die Chance, Teil der Pariser Gesellschaft zu werden, ließ sich Anna Dorothea von Kurland, die bereits in Löbichau und Berlin ein reges gesellschaftliches Leben pflegte, nicht entgehen.

Die gesellschaftliche Bühne der Frau

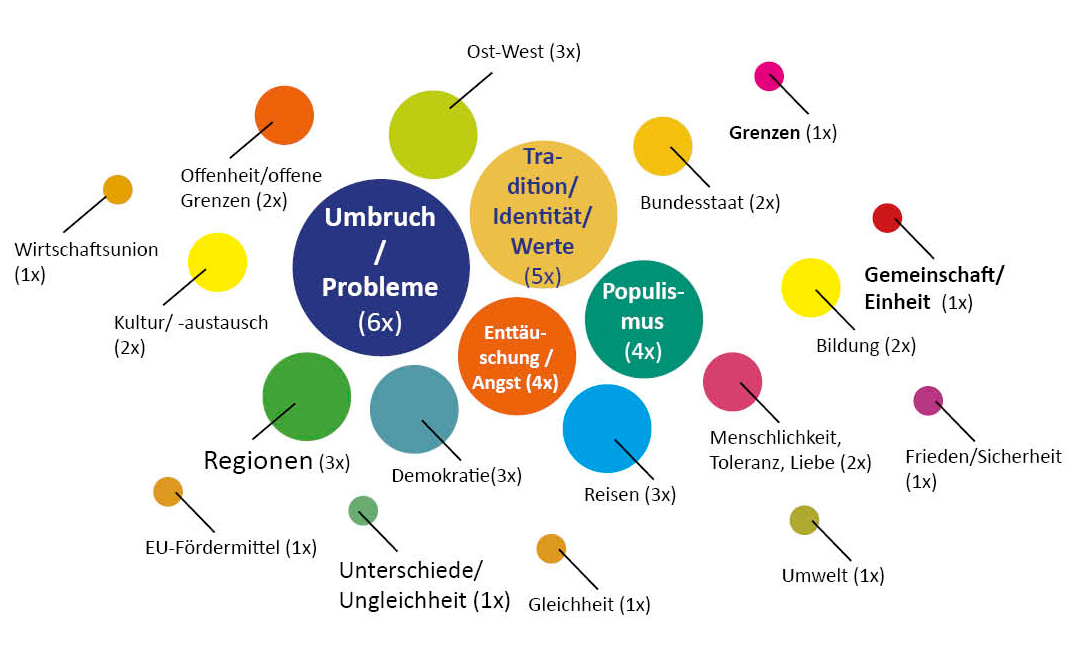

Aus den Pariser Salons des 18. Jahrhunderts, in denen sich Mitglieder des Hofes, Gelehrte und Künstler begegneten, ging in der Zeit der Aufklärung eine Kultur hervor, die sich über ganz Europa ausbreitete. Den gesellschaftlichen Mittelpunkt bildete stets die Gastgeberin. Ende des 18. Jahrhunderts entwickelte sich Schloss Löbichau zu einem solchen Zentrum des geistig-kulturellen Lebens in Deutschland. Der Salon der Herzogin von Kurland (1761-1821) in Löbichau gehörte zu den bekanntesten seiner Art.

Von Löbichau nach Paris

Seit über 20 Jahren beschäftigt sich das Museum Burg Posterstein mit dieser beeindruckenden Dame, die nicht nur in Löbichau und Tannenfeld einen europaweit vernetzten Musenhof unterhielt, sondern auch in Berlin und Paris Salons führte. Anna Dorothea von Kurland, eine schöne, begehrte und vor allem reiche Dame der herrschenden europäischen Adelsgesellschaft, gehörte zu jenen bekannten Salonieren des 19. Jahrhunderts, die weltoffen und geistreich gleichsam als Vermittlerinnen von Kultur und Politik agierten. Ihr Medium war die Konversation. Willkommen war jeder, der zu einer niveauvollen Unterhaltung beitragen konnte, und zwar unabhängig von seinem Stand.

Nach seinem Aufenthalt in Löbichau im Sommer 1819 resümierte Jean Paul über die Redefreiheit des Musenhofes:

„[…] Schöne Leserin, Sie konnten, wenn Sie in Löbichau an der Tafel saßen oder nachher auf dem Kanapee, welche Meinung Sie wollten, ergreifen oder angreifen – gegen oder für Magnetiseurs – gegen oder für Juden – gegen oder für die Ultras und Liberale; – ja Sie konnten besonders im letzten politischen Falle, wie Sie da wohl als Dame zuweilen tun, Ihre schöne Stimme geben als eine lauteste: niemand wird etwas dagegen sagen – als höchstens seine Gründe […]“

Paul, Jean: „Briefblättchen an die Leserin des Damen-Taschenkalenders bei gegenwärtiger Übergabe meiner abgerissenen Gedanken vor dem Frühstück und dem Nachtstück in Löbichau“, in: Paul, Jean: Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1821, Tübingen bey Cotta 1821. S. 293.

Im Paris Napoleons

So verhielt es sich auch im Pariser Salon der Herzogin von Kurland. 1809 reiste sie das erste mal „[…] an ein Orthe wo meine Phantasie mich oft führte“ (ThULB, FA Biron, Tagebuch X, 4. Mai 1809).

Ihr erstes Quartier fand die Herzogin im Haus Talleyrands in der Rue Florentin. Später unterhielt sie eine eigene Wohnung im Hotel de Perigord. Zwar legte sich die Euphorie und Begeisterung über die Stadt schnell: „ […] die boulevards die ich passiere erinnern mich an Berlin. […] Petersbourg scheint mir eine schönere stadt als Paris“ (ThULB, FA Biron, Tagebuch X, 6. Mai 1809), resümierte Anna Dorothea nur zwei Tage nach ihrer Ankunft, doch fand sie durch den bekannten Politiker Talleyrand Zugang zur hohen Gesellschaft der französischen Hauptstadt. Sie traf den Österreicher Metternich, den Russen Kurakin, ihren guten Bekannten Batowski und verschiedene Minister und Vertreter des Hochadels. Kontakte pflegte sie zur bekannten Saloniere Madame Genlis und besuchte die Ateliers von Gérad, Prud’hon und David. Der Maler Grassi stattete der Herzogin einen Besuch ab und fertigte ein Portrait ihrer Tochter Dorothée. Besonders mit der französischen Kaiserin Josephine, der ersten Frau Napoleons, schien sich die Herzogin gut zu verstehen und war oft zu den kaiserlichen Empfängen geladen.

“Mir geht es hier ganz wohl, und ich habe in dem Laufe von 10 Monathen die wichtigsten Begebenheiten beygewohnt. Nach der Vermählung des Kaysers u. den Feyerlichkeiten denke ich Ende May nach Deutschland über Wien zu gehen u. dort meine drey ältesten Kinder zu sehen, die sich vereint daselbst befinden”, schreibt die Herzogin am 14, März 1810 an Maria Elisabeth Neander.

In einem Brief an Agathe Neander schreibt Dorothea von Kurland am 30. Oktober 1818: “Von mir kann ich Ihnen nur noch sagen, daß ich 2 Monathe in Valencey mit meiner Tochter und meine Enkel angenehm verlebt habe. Die Witterung begünstigt das Landleben, die Wiesen deckten zum zweiten Male mit Frühlingsblumen, sogar der Wein schmückte sich zum andern male an einigen Orthen mit Blüthen. Mein Garten an meinem Hause ist voller Rosen u. grün, wie im Sommer. Ein mildes Klima hat doch einen großen Vorzug. Ich kehrte früher nach Paris zurück als ich wollte, in der Hoffnung, den Kayser [Alexander I.] aufzuwarten, er blieb aber nur 6 Stunden, die er dem König gab und eilte zum Kongress nach Aachen zurück. Sr. Majestäth waren aber so gütig, mir seinen Adjutanten zu schicken und sagen zu lassen, daß sein kurzer Aufenthalt ihn behindert, mich zu besuchen.”

Beide Zitate stammen aus dem Kapitel “Das briefliche Erbe der Herzogin Dorothea von Kurland in Lettland” von Valda Kvaskova im Buch “Die Herzogin von Kurland im Spiegel ihrer Zeitgenossen – Europäische Salonkultur um 1800. Zum 250. Geburtstag der Herzogin von Kurland.” (Museums Burg Posterstein, 2011).

Ihre letzte Reise nach Paris unternahm Anna Dorothea von Kurland 1820. Über den dortigen Umgang und die Redekultur berichtet unter anderen Gustav Parthey in seinen „Jugenderinnerungen“. Gustav Friedrich Konstantin Parthey (1798–1872) wurde später Altertumsforscher und Buchhandler. Er stammte aus der ersten Ehe des Hofrates Friedrich Parthey (1745–1822) mit Charlotte Wilhelmine (1767–1803), der ältesten Tochter des Buchhandlers Friedrich Nicolai. Mit seinen Eltern und seiner Schwester Lilly war er oft Gast auf den Schlössern der Herzogin von Kurland.

Gustav Parthey über Dorothea von Kurlands Salon in Paris

Nach Abschluss seines Studiums in Heidelberg ging Gustav Parthey auf Grand Tour durch Europa. Auf Bitten seines Vaters verbrachte er auch einige Zeit in Paris und wurde von der Herzogin von Kurland in die dortige Gesellschaft eingeführt. Am 26. Oktober 1820 reisten die beiden aus Löbichau ab und fuhren über Bayreuth und Heidelberg in die französische Hauptstadt. Sein Quartier fand Parthey in der Rue de Bourgogne, Ecke Rue de l’Université, im Petit hôtel de Rome.

„Die Herzogin wohnte im vornehmsten Theile der Stadt, im Faubourg Saint Germain in der Rue Saint Dominique. […] Man wandelte zwischen langen, hohen, zuweilen von Bäumen überragten Backsteinmauern, in denen man nur große geschlossene Thorwege und kleine Gitterthüren bemerkte. […] Im Hintergrunde des Hofes stand das meist einstöckige Wohnhaus mit allem wirtschaftlichen Zubehör an Stallung und Remisen. Hinter dem Hause lag ein schattiger wohlgepflegter Garten. So lebten die Bewohner in gänzlicher Abgeschiedenheit, und genossen inmitten der geräuschvollen Hauptstadt einer vollkommenen Ruhe.“

Gustav Parthey: Jugenderinnerungen, Teil II., Berlin 1907, S. 413f.

Im Pariser Salon der Herzogin lernte Parthey Fürst Talleyrand kennen, der mit der jüngsten Tochter der Herzogin, Dorothée, oft zu Besuch kam. Zu der regelmäßigen Gesellschaft zählte auch ein älterer, italienischer Herr namens Giamboni de‘ Sposetti.

„Er besaß die natürliche Anlage, das Tischgespräch ohne Zwang, Anstrengung oder vorlautes Wesen immer im Flusse zu erhalten. Solche Personen sind in großen Häusern von unschätzbarem Werthe: denn es kann vorkommen, daß die geistreichen Personen mit einander zu Tische sitzen, und daß trotzdem, sei es durch üble Laune oder Trägheit oder irgend ein widerhaariges Wort veranlaßt, plötzlich ein allgemeines Stillstehen der Unterhaltung erfolgt. […] Durch sanft herausfordernde Fragen wußte er [Giamboni de‘ Sposetti] einen wirksamen Widerspruch hervorzurufen; der niemals ermangelte, die Unterhaltung anzuregen“.

Gustav Parthey: Jugenderinnerungen, Teil II., Berlin 1907, S. 417.

Den politischen Diskurs hielten vor allem die beiden Gesellschaftsdamen der Herzogin von Kurland am Laufen, die unterschiedlicher nicht hätten sein können.

„Noch muß ich der beiden Gesellschaftsdamen der Herzogin erwähnen, einer Gräfin von Chassepot und einer Madame Waldron. Die erste, von Geburt eine Kurländerin, glänzte in ihrer Jugend als Fräulein von Knabenau durch ausgezeichnete Schönheit, heiratete einen Baron von Rönne und nach dessen Tode einen Grafen von Chassepot […] Der Graf Chassepot, ein Legitimist vom Kopf bis zur Zeh, rühmte sich, mit einem im Jahre 1815 in Belgien organsierten Freicorps bedeutende Kriegsthaten zu Gunsten der Restauration verübt zu haben; […] Seine Frau theilte seine ultraroyalistischen Gesinnungen.“

Gustav Parthey: Jugenderinnerungen, Teil II., Berlin 1907, S. 418.

Im Gegensatz zur Gräfin Chassepot war die Herzogin von Kurland lange Zeit eine Verehrerin Napoleons gewesen. Doch die Napoleonischen Kriege hatten dieses Bild erschüttert und sie hatte sich den Ideen der konstitutionellen Parteien zugewandt. „Sie misbilligte auf das entschiedenste das Hetzen und Wühlen der Reactionäre“ (Gustav Parthey: Jugenderinnerungen, Teil II., Berlin 1907, S. 419.), was laut Parthey oft zu heftigen Diskursen im Salon führen konnte.

„Die Gräfin Chassepot stritt so heftig und so anhaltend über diese Materie mit der Herzogin, daß ich oft Gelegenheit fand, die Geduld und Nachsicht der letzteren gegen ihre geistig unebenbürtige Gegnerin zu bewundern. Mehr als einmal dachte ich an die Regel unserer guten Madame Clause: toujours se souvenir, que la troisièmereplique es tune impertinence! [Denken Sie immer daran, dass die dritte Entgegnung eine Unverschämtheit ist!] Danach mußte ich die Gräfin zu den impertinentesten Personen rechnen […].“

Gustav Parthey: Jugenderinnerungen, Teil II., Berlin 1907, S. 419.

In solchen Situationen stand Madame Waldron der Herzogin von Kurland bei.

„Die zweite Gesellschaftsdame, Madame Waldron, eine alte gutmüthige Engländerin mit einem lahmen Beine, Wittwe eines englischen See-Offiziers, besaß negative Lebensart genug, um auch in der feinsten Gesellschaft nicht anzustoßen. […] In der Politik kannte Madame Waldron nichts höheres als das englische Parlament, und blickte sehr verachtend auf die französischen Versuche, etwas ähnliches einzuführen. Ihrer Gesinnung nach ganz liberal, unterstützte sie getreulich die Herzogin in ihren Kämpfen gegen die Gräfin Chassepot.“

Gustav Parthey: Jugenderinnerungen, Teil II., Berlin 1907, S. 419f.

Die Kultur der Rede- und Meinungsfreiheit der literarischen und politischen Salons um 1800 war auch das Aushängeschild des Salons der Herzogin von Kurland. Die einzige Grenze, die im Diskurs nicht überschritten werden durfte, war der höfliche Ton. So entwickelten sich diese kulturellen Orte zu Vermittlungsstellen von Kultur und Politik.

1821 verließ die Herzogin von Kurland Paris und kehrte auf ihr Schloss Löbichau zurück. Es sollte ihre letzte Reise sein. Am 20. August 1821 starb Anna Dorothea von Kurland nach langer Krankheit mit 60 Jahren in ihrem Schloss in Löbichau. 7000 Gäste begleiteten ihren Sarg zur Ruhestätte im Hain nahe des Schlosses. Ihr Sarg wurde Jahrzehnte später von der kurländischen Familie nach Sagan in Schlesien überführt.

Von Franziska Engemann & Marlene Hofmann / Museum Burg Posterstein

Zum Weiterlesen:

Die Herzogin von Kurland im Spiegel ihrer Zeitgenossen – Europäische Salonkultur um 1800. Zum 250. Geburtstag der Herzogin von Kurland. Museum Burg Posterstein, 2011.