Die Ausstellung „Damals in der ‚Esse‘ – Erinnerungen an das Kulturhaus ‚Stadt Schmölln‘“ im Museum Burg Posterstein erreichte die lokale Bevölkerung aus Schmölln und den umliegenden Dörfern wie selten eine Ausstellung vor ihr. Die Mischung aus Erinnerungsstücken, Zeitzeugen-Interviews und Teilhabe schien einen Nerv getroffen zu haben. Teile der Postersteiner Ausstellung sind von 9. Juli bis 31. Dezember 2022 im Knopf- und Regionalmuseum Schmölln in der Ausstellung „Brauchen wir die ‚Esse‘ oder welche Kultur möchte Schmölln?“ zu sehen. In diesem Blogpost wollen wir die Postersteiner Sonderschau zusammenfassen, dokumentieren und auswerten.

Die Ausstellung: Partizipation und Dokumentation jüngerer Geschichte

Mit der Sonderschau „Damals in der ‚Esse‘ – Erinnerungen an das Kulturhaus ‚Stadt Schmölln‘“ (30. Januar bis 20. März 2022) verband das Museum Burg Posterstein lokale Geschichte mit Partizipation und der Dokumentation jüngerer Geschichte. Das regionalgeschichtliche Museum des Landkreises Altenburger Land konnte so ein stückweit Alltagsgeschichte der DDR zeigen und für nachfolgende Generationen bewahren. Gleichzeitig bot die Ausstellung zahlreiche Anknüpfungspunkte, um mit dem Publikum vor Ort ins Gespräch zu kommen und Barrieren abzubauen. Damit passte sie hervorragend zum Konzept des Modellprojekts „Der fliegende Salon – Kulturaustausch im Altenburger Land“, das die Menschen im Landkreis mit den am Projekt beteiligten Kultureinrichtungen ins Gespräch bringen soll.

So entstand die Ausstellung auch aus einem Zeitzeugen-Salon zum Kulturhaus „Stadt Schmölln“ heraus, der am 30. Oktober 2021 in der Ostthüringenhalle Schmölln stattfand. Im Vorfeld dieses Salonabends wurden Video-Interviews mit Zeitzeugen geführt, die während der Veranstaltung gezeigt wurden. Dazu unterhielten sich Zeitzeugen und Nachgeborene über die Vergangenheit und Zukunft der Kulturszene der Stadt Schmölln. Das Interesse an diesem Abend war so groß, dass die Karten innerhalb eines Tages vergeben waren – beinahe eine Hommage an die ausgebuchten Konzerte und Feiern im historischen Kulturhaus „Stadt Schmölln“. Da viele Bürgerinnen und Bürger mit Andenken und Anekdoten auf uns zukamen, fiel der Entschluss, das Thema in einer Sonderschau aufzugreifen.

Das Phänomen „Esse“

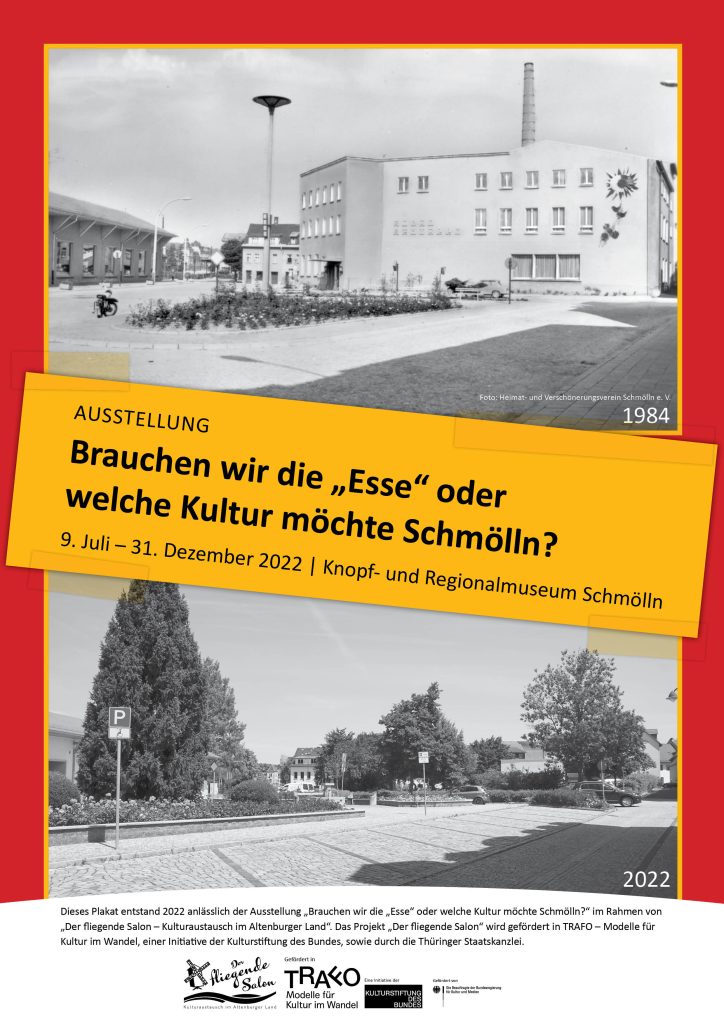

Das Kulturhaus „Stadt Schmölln“, das durch seinen markanten Schornstein umgangssprachlich „Esse“ (im Dialekt: Schornstein) genannt wurde, war seit seiner Eröffnung 1969 bis zu seiner Schließung 1991 das kulturelle Zentrum der Stadt. 1999 wurde das Gebäude komplett abgerissen. Seitdem fehlt ein solcher zentraler Treffpunkt für Vereine und Kultur, für Jung und Alt.

Die Ausstellung erreichte ein lokales Publikum wie selten zuvor

Insgesamt kamen zwischen 30. Januar und 20. März 2022 rund 1700 Besucher, um die Ausstellung „Damals in der ‚Esse‘“ anzusehen. Und das in einer Zeit außerhalb der Hochsaison des Museums, in der zudem zur Pandemie-Beschränkung zunächst die 2G- und später die 3G-Regelung galt.

An der Museumskasse befragten wir fast 60 Prozent der Besucher nach ihren Besuchsgründen und ihrem Herkunftsort. Diese Befragung zeigte deutlich, dass die Ausstellung ihr lokales Publikum erreichte. Denn 64 Prozent der Besucher kamen aus dem Altenburger Land, dazu noch sechs Prozent aus dem Raum Gera und vier Prozent aus Westsachsen. Fast 70 Prozent aller Besucher nannten die Besichtigung der Sonderschau als Grund ihres Kommens.

In den Gesprächen zeigte sich deutlich, dass viele von ihnen das Museum zum ersten Mal besuchten. Neben Zeitungs- und Fernsehberichten wurden sie vor allem durch Empfehlungen von Bekannten (auch per WhatsApp und Facebook) auf die Ausstellung aufmerksam. Nach Aufhebung der 2G-Beschärnkung im März kamen mehr Besucher als zuvor.

Erinnerungsstücke in der Ausstellung

Für die Ausstellung erhielt das Museum über 50 Leihgaben von über 20 privaten Leihgebern – darunter zahlreiche Fotos, ganze Fotoalben und Zeitungsausschnitte und Urkunden. Besonderer Dank gilt hierbei dem Heimat- und Verschönerungsverein Schmölln e.V., der viele Fotos beisteuerte. Zu sehen war auch Festkleidung aus der damaligen Zeit – vom Minikleid, Mantel und Hut über Hochzeitsschmuck und Parka bis zu Aufnäher, Taschen und Fransenschuhen. Sogar ein aus einem Bauhelm selbst gebastelter Germanenhelm – einst im Einsatz als Faschingsverkleidung in der ‚Esse‘ – wurde für die Ausstellung abgegeben.

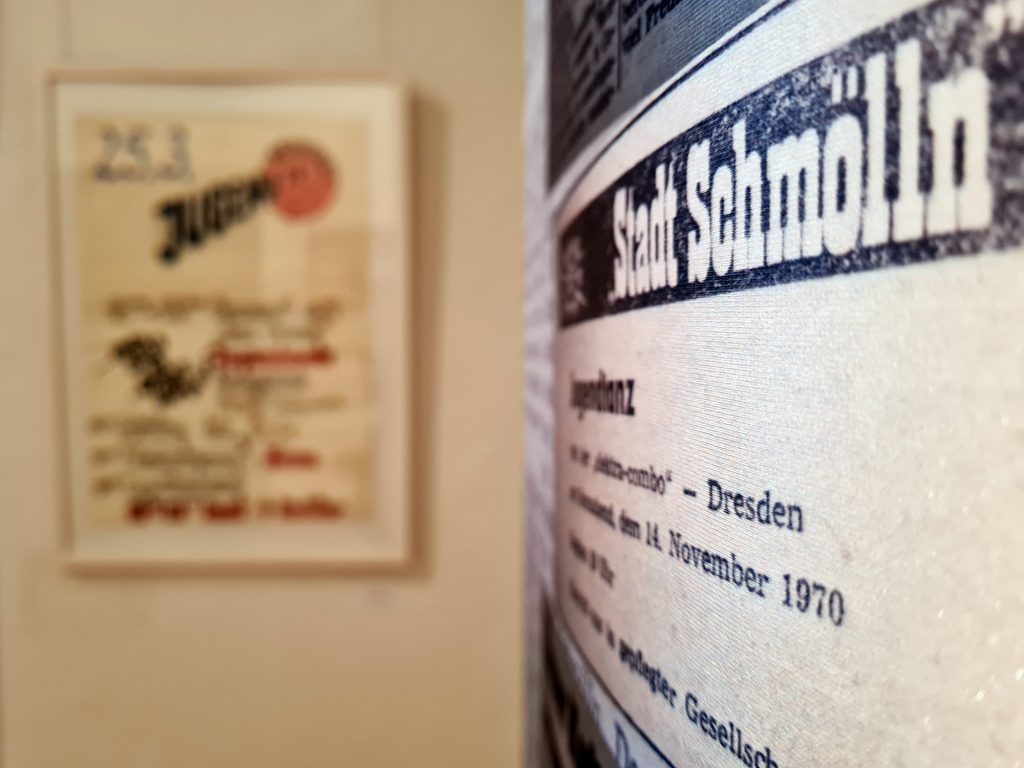

An die vielen Konzerte erinnerten eine Gitarre, Konzertplakate und Autogrammkarten von Künstlern sowie originale Programmpläne und Veranstaltungsflyer.

Außerdem waren noch Dokumente und Gegenstände aus den gastronomischen Einrichtungen des Kulturhauses bei ehemaligen Mitarbeitern zu Hause verwahrt: Rechnungsblöcke, Tischdecken, Aufsteller, Servietten, aber auch eine Hausarbeit zur Facharbeiterprüfung und sogar mehrere Gästebücher. Ehemalige Besucherinnen und Besucher behielten Speisekarten, Rechnungen und Eintrittskarten als Andenken

. Schließlich gab es eine Reihe von Gegenständen, die vorausschauende ehemalige Esse-Besucher vor dem Abriss aus dem Gebäude retteten, darunter Teile der Bühnendekoration und Verzierung des Saals, das Metallschild „Weinabteil“ und ein Notausgangsschild. Kurz vor Ausstellungsbeginn wurde ein originaler Ziegelstein abgegeben, der nach Jahren der Aufbewahrung im Privathaus nun einen großen Auftritt hatte.

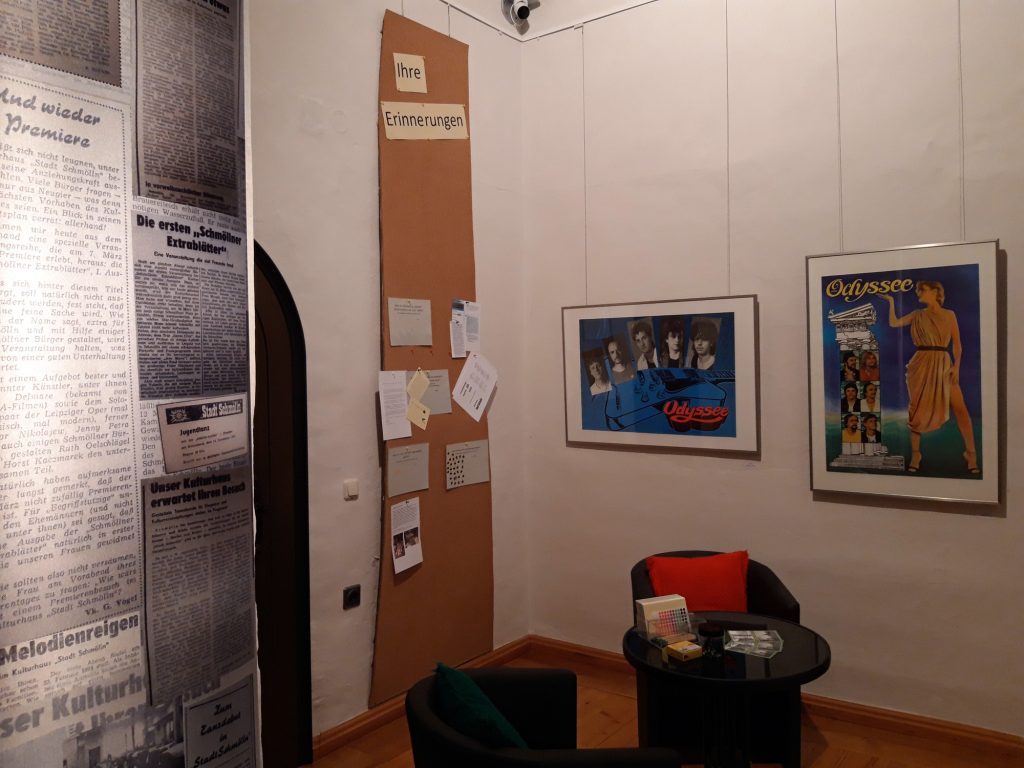

Persönliche Erinnerungen an der Pinnwand-Esse in der Ausstellung

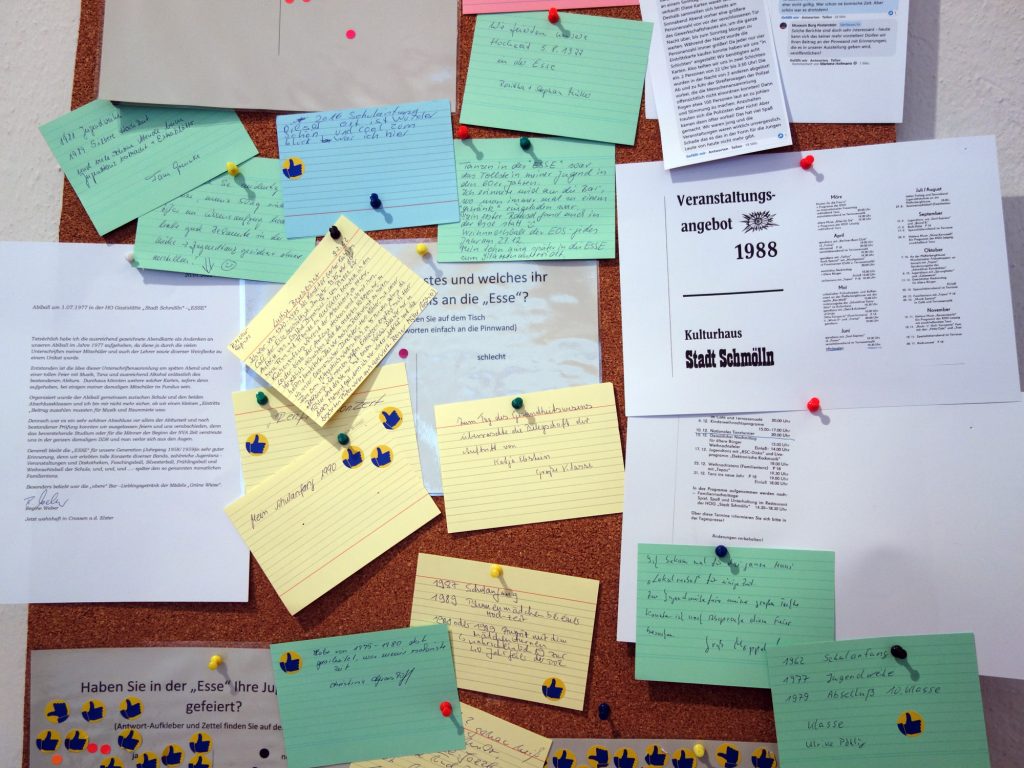

In der Ausstellung gab es eine schornsteinförmige Pinnwand, an der persönliche Erlebnisse aus dem Kulturhaus und Meinungen zur Ausstellung geteilt werden konnten. Als einfache Form der Interaktion konnten die Besucher die Frage „Wie hat Ihnen die Ausstellung gefallen?“ mit Aufklebern in die Spalten „gut“ und „schlecht“ beantworten. Hierbei gab es über 150 Gut-Bewertungen und keine Schlecht-Bewertungen. Auch so bekam die Ausstellung viel Lob und entwickelte sich wochenends zu einem Treffpunkt, an dem sich alte Bekannte wiederbegegneten und in Erinnerungen schwelgen konnten.

Es gab auch weitere Möglichkeiten einfach per Aufkleber zu interagieren, indem die Besucher auf die Fragen „Haben Sie in der ‚Esse‘ Ihre Jugendweihe gefeiert?“ (48 x ja; 12 x nein) und „Waren Sie 1991 dabei, als ‚Odyssee‘ das letzte Konzert in der ‚Esse‘ spielte? (5 x ja; 9 x nein) reagieren konnten.

Darüber hinaus konnten Besucher ihre Erlebnisse auf Karteikarten schreiben und an die Pinnwand heften. Die Bandbreite ist groß – darunter eine lustige Begebenheit:

„Ich war von 1970–1975 als Konditor (vorher Koch) im Café der Esse beschäftigt. Im Jahr 1975 war der Auftritt von ‚Soulful Dynamics‘. Um Plätze für meine Frau und Freunde zu reservieren, benutzte ich den Küchenaufzug während der Arbeitszeit, ca. 14 Uhr. Leider blieb der Aufzug stecken und ich mit ihm. Vergeblich versuchten jetzt die anderen Kollegen, mir zu helfen; lautstark. Dies war auch im Restaurant zu hören, wo unser Ökonomischer Direktor […] und seine Frau zum Mittagstisch waren. Nach ca. 45 Minuten gelang die ‚Befreiung‘. Zu meinem großen Entsetzen empfing mich [der Direktor] und drohte mir mit einem Verweis. Dies war mir in diesem Moment egal, denn ich war wieder ‚befreit‘ und die begehrten Plätze waren auch reserviert.“

Auf diese Geschichte hin kommentierte ein anderer Gast, ebenfalls per Karteikarte: „Da waren Sie eindeutig zu schwer, meine 50 kg sind öfter im Essensaufzug hoch, hatte gute Bekannte in der Küche – Jugendtanz gesichert ohne Anstehen! 😊“

Unter den Beiträgen gibt es sehr persönliche Erinnerungen:

Ein Paar schrieb beispielsweise: „Zum ‚Rockrummel 1989‘ – Haben uns hier kennen und lieben gelernt! … Und sind heute noch glücklich verheiratet!“

Ein anderes: „Wir feierten unsere Hochzeit 5.8.1977 in der Esse“

„1987 Schulanfang, 1989 Blumenmädchen bei einer Hochzeit, 1988 oder 1989 Auftritt mit dem Mädchenturnen – wahrscheinlich 89 zur 40-Jahrfeier der DDR“

„Habe von 1975–1980 dort gearbeitet, war meine schönste Zeit“

„Mein Schulanfang 1990“

„1962 Schulanfang, 1977 Jugendweihe, 1979 Abschluss 10. Klasse – klasse“

„Tanzen in der ‚ESSE‘ war das Tollste in meiner Jugend in den 60er Jahren. Ich erinnere mich an die Bar, wo man immer mal zu einem ‚Getränk‘ eingeladen war. Mein erster Rausch fand auch in der Esse statt 😊 Weihnachtsball der EOS – jedes Jahr am 27.12. Mein Sohn ging später in die ESSE zum Gitarrenunterricht.“

„Ich bekam mal für das ganze Haus ‚Lokalverbot‘ für einige Zeit. Zur Jugendweihefeier meiner großen Tochter konnte ich nach Absprache diese Feier besuchen.“

Andere erinnern sich gern an Getränke, Veranstaltungen und das Ambiente:

„Sekt mit Früchten war das Getränk meiner ‚wilden Zeit‘. Die Bar in der ‚Esse‘ war der Sitzplatz für viele Stunden. Fasching war klasse. Schöne Zeit.“

„Der beliebte Sportlerball in der Esse – es war probbe voll aber schön …“

„1981 Jugendweihe, 1989 Silberhochzeit, und ganz viele schöne Abende beim Jugendtanz verbracht + Extrablätter“

„1977–78 ? genau weiß ich es nicht mehr, Hot & Blues-Jazzband spielte und Peter Schönhoff las und moderierte – war klasse“

„Zum Tag des Gesundheitswesens überraschte die Belegschaft der Auftritt von Katja Eckstein. Große klasse“

„‘Renft‘ Konzert“

Die Mitmach-Aktion #EsseSchmölln

Die Mitmach-Aktion #EsseSchmölln funktionierte – im Gegensatz zu den anderen Mitmach-Aktionen des Museums – am besten auf Facebook. Denn die Zielgruppe 50+ ist vor allem in diesem sozialen Netzwerk aktiv und über große lokale Facebook-Gruppen wie „Unser Schmölln“ fand der Aufruf zusätzlich Verbreitung. Darüber hinaus richteten wir anlässlich der Ausstellung die eigene Facebook-Gruppe „Regionale Geschichte Dreiländereck Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt“ ein, die innerhalb kurzer Zeit rund 200 Mitglieder zählte. Sie wird auch nach der Sonderschau dem Austausch über regionale Geschichte dienen und wird rege genutzt.

Auch über Facebook erhielten wir einige persönliche Geschichten aus dem Kulturhaus „Stadt Schmölln“. Spannend sind beispielsweise die Berichte aus den 1960er Jahren: „Zum Jugendtanz stand in der Anzeige: ‚Einlass nur in tanzgerechter Kleidung.‘ Das hieß Jungen mussten einen Schlips tragen. Ohne, oder gar in ‚Nietenhosen‘ (Bluejeans) wurde der Eintritt verweigert. Mädchen sollten ein Kleid oder Rock und Bluse tragen! Wurden aber in langen Hosen trotz alledem eingelassen, aber verwarnt! Westliche Tanzkultur war verboten! Man durfte das Mädchen beim Tanz nicht loslassen und schon garnicht drehen! Das wurde vom Saalrand aus überwacht und Verwarnungen verteilt, für die die es trotzdem wagten! Nach drei Verwarnungen musste man den Saal verlassen! Jugendliche unter 18 Jahren mussten 22 Uhr gehen. Zu meiner Zeit, Anfang der 60iger Jahre stand Herr [Name] am Rand des Saales und war für die Einhaltung dieser Regeln handlungsbefügt! Wurde der Tanzabend von der HO veranstaltet, waren diese Regeln eher nicht gültig. War schon ne komische Zeit. Aber schön war es trotzdem!“

Der gleiche Zeitzeuge ergänzte später noch Erinnerungen an die Silvester- und Faschingsfeiern im Kulturhaus: „Noch ne kleine Erinnerung! Silvester und Rosenmontag wurde im ganzen Haus gefeiert. Saal, Restaurant und Café waren für alle zugänglich. Die Eintrittskarten dafür wurden einige Wochen vorher, immer an einem Sonntag ab 9 Uhr im Haus verkauft! Diese Karten waren sehr begehrt. Deshalb sammelten sich bereits am Sonnabend Abend vorher eine größere Personenzahl vor der verschlossenen Tür des Gewerkschaftshauses ein, um die ganze Nacht über, bis zum Sonntag Morgen zu warten. Während der Nacht wurde die Personenzahl immer größer! Da jeder nur vier Eintrittskarten kaufen konnte haben wir uns „in Schichten“ angestellt! Wir benötigten acht Karten. Also teilten wir uns in zwei Schichten ein. 2 Personen von 22 Uhr bis 3:30 Uhr! Die wurden in der Nacht von 2 anderen abgelöst! Ab und zu fuhr der Streifenwagen der Polizei vorbei, die die Menschenansammlung offenbar nicht einordnen konnten! Dann fingen etwa 100 Personen laut an zu johlen und Stimmung zu machen. Anzuhalten trauten sich die Polizisten aber nicht! Aber kamen dann öfter vorbei! Das hat viel Spaß gemacht. Wir waren jung und die Veranstaltungen waren wirklich unvergesslich. Schade, dass es das in der Form für die jungen Leute von heute nicht mehr gibt.“

Diese Beiträge wurden dann von weiteren Schmöllnern kommentiert, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. Viele schrieben, es waren „schöne Zeiten“ und „man erinnert sich gern zurück“. Es wurde sich ausgetauscht über gemeinsame Bekannte, ehemalige Mitarbeiter und über verschiedene Veranstaltungsformate wie Familientanz und Tanz im Restaurant. Andere verabredeten sich zum Ausstellungsbesuch und anschließend auf ein Bier. Auch der Leihgeber der Gästebücher aus dem Kulturhaus wurde erst über Facebook auf die Ausstellung aufmerksam. Da für solche Fälle eine leere Ausstellungsvitrine bereitstand, konnten die Bücher die Ausstellung noch ergänzen.

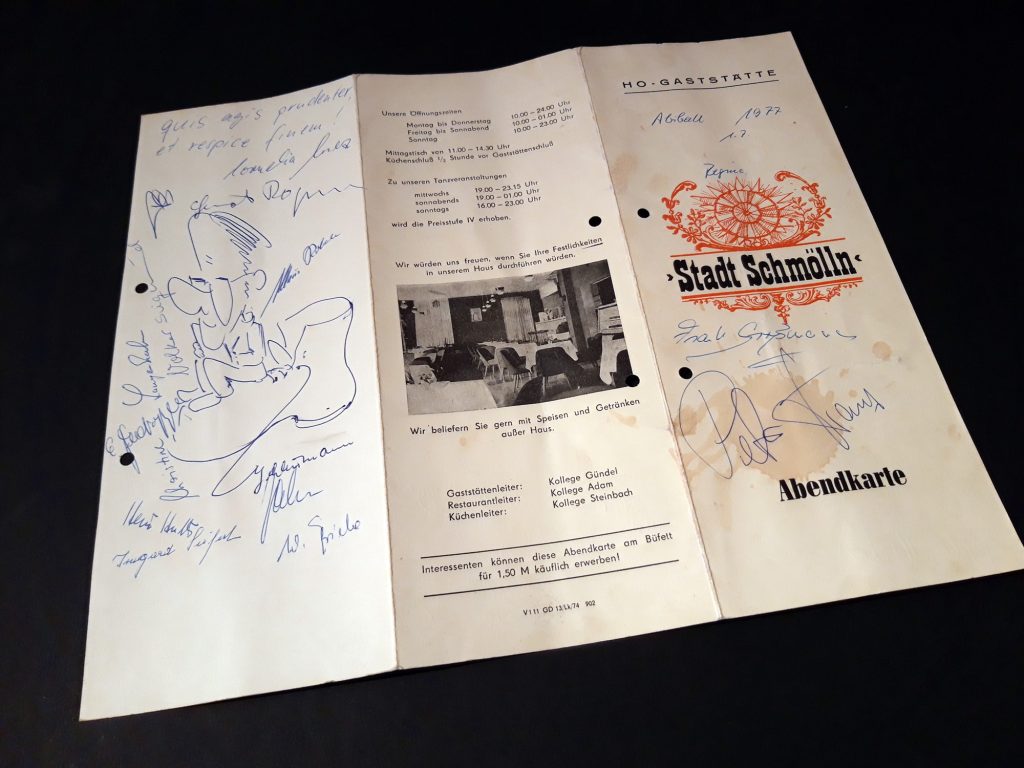

Ebenfalls Dank Facebook fanden Fotos von einer Jugendweihefeier und eine von allen Schülern und Lehrern signierte Abendkarte vom Abiball 1977 in die Ausstellung. Deren Besitzerin, die heute nicht mehr in Schmölln lebt, beschrieb in einem Brief ihre Erinnerungen: „Tatsächlich habe ich die ausreichend gezeichnete Abendkarte als Andenken an unseren Abiball im Jahre 1977 aufgehoben, da diese ja durch die vielen Unterschriften meiner Mitschüler und auch der Lehrer sowie diverser Weinflecke zu einem Unikat wurde. Entstanden ist die Unterschriftensammlung am späten Abend und nach einer tollen Feier mit Musik, Tanz und ausreichend Alkohol anlässlich des bestandenen Abiturs. […] Dennoch war es ein sehr schöner Abschluss vor allem der Abiturzeit und nach bestandener Prüfung konnten wirausgelassen feiern und uns verabschieden, denn das bevorstehende Studium oder für die Männer der Beginn der NVA-Zeit verstreute uns in der ganzen damaligen DDR und man verlor sich aus den Augen. Generell bleibt die „ESSE“ für unsere Generation (Jahrgang 1958/59) in sehr guter Erinnerung, denn wir erlebten tolle Konzerte diverser Bands, zahlreiche Jugendtanz-Veranstaltungen und Diskotheken, Faschingsball, Silvesterball, Frühlingsball und Weihnachtsball der Schule, und, und, und … – später den so genannten monatlichen Familientanz. Besonders beliebt war die „obere“ Bar – Lieblingsgetränk der Mädels „Grüne Wiese“.“

Cocktails und Zeitgeschichte

Eben jene „Grüne Wiese“ sowie drei andere im Kulturhaus beliebte Cocktails mischte Kuratorin Franziska Huberty unter fachmännischer Anleitung des ehemaligen Restaurantleiters Bernd Adam in einer Video-Reihe auf YouTube nach. Dabei ging es nicht nur um die Rezepte, sondern jedes Video behandelte auch ein Stück Gastronomiegeschichte der DDR.

Über diese Video-Reihe berichtet dieser Blogpost ausführlich.

Die „Esse“ hat eine Lücke hinterlassen

Im Frühjahr 1991 wurde das Kulturhaus „Stadt Schmölln“ geschlossen. Der letzte Eintrag im letzten Gästebuch aus dem Kulturhaus lautet: „Entgegen der Beschwerden von den vorhergehenden Seiten können wir bestätigen ‚Esse bleibt Esse‘. Seit Jahren sind wir Gäste des Hauses und bringen zum Ausdruck, trotz unterschiedlicher Silvesterproblemstellung bleibt der 31.12. der letzte Tag des Jahres. Auf ein gesamtdeutsches Jahr 1991 verbleibt die alte Sippschaft in jugendlicher Frische.“ (31.12.1990)

Nach der Wende verfiel das leerstehende Kulturhaus. Der Sprengung des namensgebenden Schornsteins wohnte 1999 eine große Menschenmenge bei – damals eher neugierig als nostalgisch.

Inzwischen, über zwanzig Jahre später, wurde in den Zeitzeugengesprächen und Gesprächen mit den Besuchern deutlich, dass das Verschwinden des Kulturhauses in der Schmöllner Kulturlandschaft eine Lücke hinterlassen hat, die Musikclub, Stak und Ostthüringenhalle so nicht ausfüllen können. Gleichzeitig herrschte Einigkeit darüber, dass ein Konzept wie damals mit buntem Programm für alle heute nicht mehr funktionieren würde. Gefragt sind daher Ideen und Konzepte für die Zukunft.

Fortsetzung der Ausstellung im Knopf- und Regionalmuseum Schmölln

Hier setzen die Ausstellung im Knopfmuseum Schmölln und das zukunftsweisende Konzept für das Kultur- und Bürgerservicezentrum „El Button“ an. Die Ausstellung „Brauchen wir die ‚Esse‘ oder welche Kultur möchte Schmölln?“ ist von 9. Juli bis 31. Dezember 2022 zu sehen. Teile der Postersteiner Ausstellung werden ergänzt durch neue Exponate und Fragestellungen, die auf die Zukunft der Schmöllner Kultur abzielen.

Auch diese neue Ausstellung möchte mit den Schmöllner Bürgern ins Gespräch kommen und Konzepte entwerfen. Gefördert wird sie im Rahmen des Projekts „Der fliegende Salon – Kulturaustausch im Altenburger Land“ in TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel, eine Initiative der Kulturstiftung des Bundes sowie durch die Thüringer Staatskanzlei.