In der fünften Folge der LeseZEIT mit Geschichte und Geschichten aus dem Museum Burg Posterstein unternehmen wir einen kleinen Ausflug ins Berlin im Jahr 1807 und erleben eine Geschichte voller Verwechslungen. Einer dieser Irrtümer in dieser Geschichte wird nicht bemerkt! Um was es sich dabei handelt, verraten wir aber erst am Schluss dieser Folge!

Sie können auch diese Folge als Blogpost lesen oder als Podcast anhören:

Podcast: Play in new window | Download

Subscribe: RSS

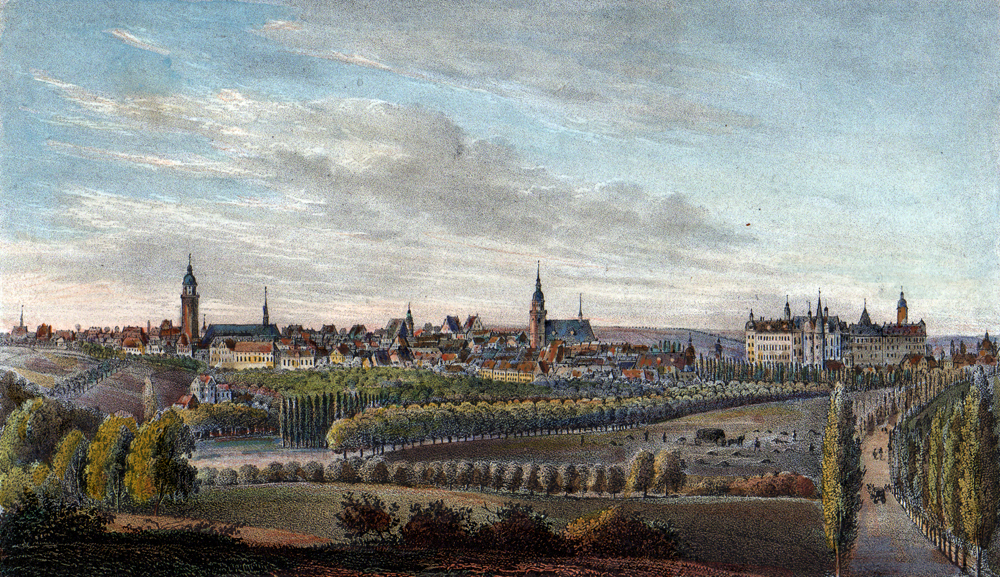

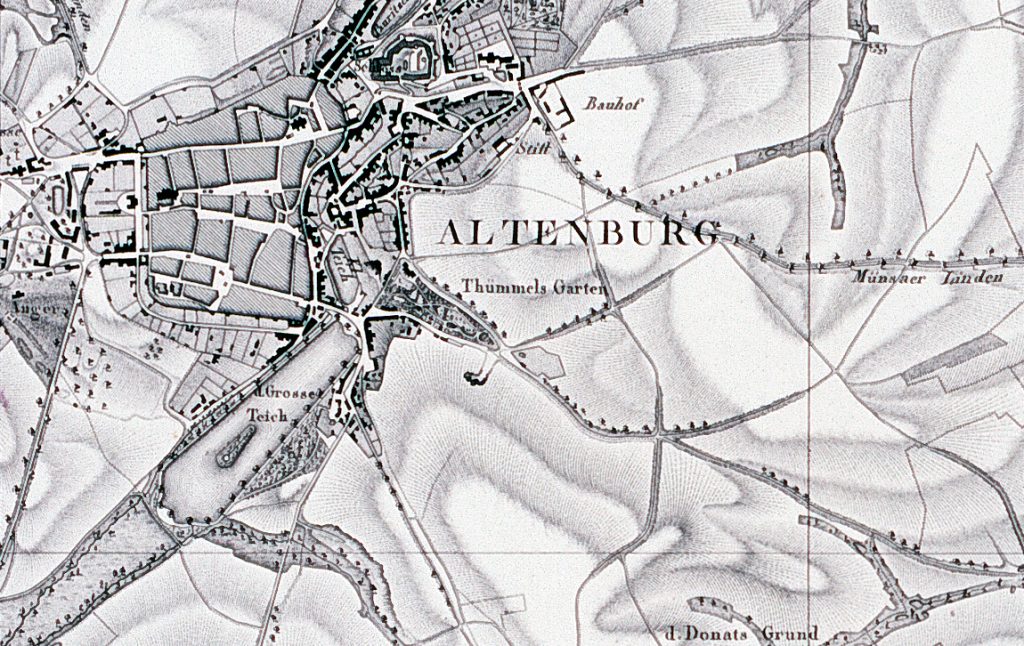

Bereits in Folge 4 unserer LeseZEIT haben wir Hans Wilhelm von Thümmel (1744-1824), Minister des Herzogs von Sachsen-Gotha und Altenburg, kennengelernt. Dieses Mal wollen wir ihm in die heutige Bundeshauptstadt folgen. Thümmel war zu diesem Zeitpunkt 63 Jahre alt und Gesandter seines Herzogs.

Das Jahr 1807 war ein sehr bewegtes. Der vierte Koalitionskrieg zwischen französischen Truppen und den Truppen der Rheinbundstaaten auf der einen und Preußen und Russland auf der anderen Seite war im vollen Gange. Der Krieg endete – vorläufig – nach der Niederlage der preußisch-russischen Truppen in der Schlacht bei Friedland und dem am 9. Juli geschlossenen Frieden von Tilsit. Dieser brachte große Gebietsverluste für Preußen mit sich und sah unter anderem die Gründung des Herzogtums Warschau vor.

Hans Wilhelm von Thümmel als Gesandter von Herzog August von Sachsen-Gotha und Altenburg

Im Februar 1807 schickte Herzog August von Sachen-Gotha und Altenburg Hans Wilhelm von Thümmel als seinen Gesandten in Napoleons Hauptquartier über Berlin nach Warschau. 1806 war das Herzogtum dem Rheinbund beigetreten und zählte somit zu Frankreichs Verbündeten. Thümmel begab sich im Auftrag des Herzogs von Sachen-Gotha und Altenburg in dieser Zeit oft auf spezielle Missionen, u.a. nach Dänemark, Berlin und Dresden. Aus seiner Zeit in Paris 1807/08 ist das Tagebuch des Ministers erhalten geblieben und bezeugt aus erster Hand die dortigen Geschehnisse. Über Thümmels Gesandtschaft in Dänemark ist nur wenig bekannt, ebenso wie über die in Berlin und anschließend in Dresden.

Thümmel gelangte 1807 ohne Schwierigkeiten nach Berlin und traf dort Anfang April ein. Doch eine Weiterreise wurde ihm, wie allen Gesandten, untersagt. Napoleons Truppen bewegten sich mit solcher Geschwindigkeit, dass das Hauptquartier kaum mehr auszumachen war. Thümmel blieb also keine andere Möglichkeit, als Anträge zu stellen und sich die Zeit in Berlin zu vertreiben. Er traf viele alte Bekannte wieder, konnte ein Schmuckstück aus Napoleons Besitz für seinen Herzog – einen großen Verehrer des französischen Kaisers – ergattern und kam sogar in den Genuss, die Sammlung Alexander von Humboldts anzusehen, der ihm von einem alten Freund vorgestellt wurde und Thümmel zu einer Besichtigung einlud.

Vielleicht wundern Sie sich jetzt: Hieß es nicht gerade, es sei nicht viel von Thümmels Mission in Berlin bekannt? Einen Hinweis haben wir doch entdeckt!

Auszüge aus einem verschollenen Reisetagebuch

Über Thümmels Zeit in Berlin muss es – wie für seine Zeit in Paris – ein Tagebuch des Ministers gegeben haben. Dieses ist aber bis zum jetzigen Zeitpunkt verschollen. Hinweise darauf existieren allerdings in der „Zeitung für die elegante Welt“ aus dem Jahr 1830. Hier wurden Auszüge aus besagtem Tagebuch veröffentlicht. Der Herausgeber gibt an, dass er die Tagebücher vor dem Tod des Ministers 1824 von diesem persönlich zur Einsicht erhalten und nach Beendigung seiner Untersuchung auch wieder an ihn ausgehändigt habe. Das Original dieses Tagesbuches konnte aber nicht ausfindig gemacht werden. Es ist möglich, dass es sich in einem unbekannten Nachlass oder in Privatbesitz befindet. Ein gänzlicher Verlust bzw. eine Vernichtung des Buches kann aber nicht ausgeschlossen werden, besonders in Anbetracht der jähen Enteignung des Thümmelschens Altersruhesitzes Nöbdenitz in Folge der Bodenreform 1945.

Was erhalten blieb, sind die in der „Zeitung für elegante Welt“ veröffentlichten Auszüge. Der Herausgeber dieser Abschnitte betitelt sich selber mit dem Kürzel „-dl-“ und konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht identifiziert werden. Sprachlicher Ausdruck und Ähnlichkeiten im Textaufbau lassen aber darauf schließen, dass es sich um denselben Autor handelt, der auch das Vorwort bzw. den biographischen Teil der 1827 im Verlag J. D. Sauerländer erschienen Aphorismen Thümmels verfasst hat.[1] Auch in diesem Fall nannte sich der Herausgeber selbst nicht namentlich und ist bis zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Annahme, dass der Redakteur der Zeitung, Karl Ludwig Methusalem Müller (1771-1837), der Verfasser des Beitrages ist. Laut eigener Aussage soll er für sehr viele der abgedruckten Artikel verantwortlich sein.[2] Aber auch das kann hier nicht bestätigt oder widerlegt werden.

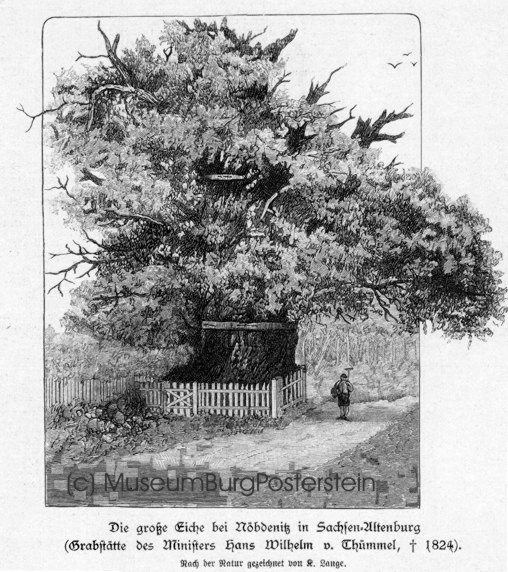

Der Herausgeber gibt aber zu erkennen, dass er Hans Wilhelm von Thümmel persönlich gekannt haben muss und zumindest im regelmäßigen Schriftverkehr mit ihm gestanden hat. Am Ende des Beitrages, der sich über vier Ausgaben der Zeitung zieht, schreibt er: „Er [der Verfasser] ehrt in dem verstorbenen edlen Minister von Thümmel seinen Wohlthäter, seinen ermunternden Freund; und das Andenken an diesen ehrwürdigen Greis, dessen Leichnam in dem Schatten einer großen Königseiche schlummert, ist ihm heilig.“ Entsprechend wohlwollend fallen die ausgewählten Auszüge des Herausgebers aus dem Tagebuch aus. Sie geben dem Leser zwar eine kurze Einordnung der Geschehnisse in ihre Zeit, enthalten aber vor allem unterhaltsame Anekdoten über Hans Wilhelm von Thümmels Aufenthalt in Berlin. Von Zeit zu Zeit wechselt der Verfasser die erzählerische Perspektive, gibt scheinbar wortwörtliches aus dem Tagebuch in der „ich“-Form wieder und gibt zuvor oder danach Erklärungen aus seiner Erzählersicht. Aber hören Sie einfach selbst!

Hans Wilhelm von Thümmels Zeit in Berlin

Ich lese aus dem dreißigsten Jahrgang der mit „Königl. Sächs. Allergnädigstem Privilegio“ gedruckten „Zeitung für die Elegante Welt“, aus dem Jahr 1830, herausgegeben von Karl Ludwig Methusalem Müller, verlegt in Leipzig bei Leopold Voß. Der Bericht umfasst in vier Teilen – Anfang, zwei Fortsetzungen und Beschluss – die Ausgaben vom 10., 11., 13. und 14. Dezember 1830.

„Auszüge aus einem Tagebuch des verstorbenen Ministers ? Herrn von Thümmel, herausgegeben von – dl – . (10. Dezember 1830)

In der literarischen Welt ist der ehemalige herz. Gothaisch-altenburgische Minister Herr v. Thümmel durch die Herausgabe seiner Aphorismen aus den Erfahrungen eines Siebenundsiebzigjährigen und durch das treffliche Werk: Historische, statistische, geographische, topographische Beiträge zur Kenntniß des Herzogthums Altenburg, – nicht unbekannt geblieben. In dem verhängnißvollen Jahre 1807 wurde er von seinem Fürsten, dem Herzoge von Sachsen-Gotha und Altenburg, als außerordentlicher Gesandter nach Berlin gesendet, um zu unterhandeln und die weiteren Befehle des damaligen Kaisers Napoleon einzuholen, der seinen siegreichen Adler im schnellen Fluge bis an den Niemen trug. Während seines mehrwöchentlichen Aufenthaltes in Berlin schrieb der edle, würdige v. Thümmel ein Tagebuch, welches er kurze Zeit vor seinem Tode dem Herausgeber dieser Auszüge, mit dem er in freundlichem, literarischem Verkehre stand, – zur theilweisen, einstmaligen Benutzung aushändigte. In diesem Tagebuche finden sich interessante Notizen, wie auch mehrere treffende Urtheile über berühmte Menschen, namentlich auch über seinen Bruder, den geistvollen Dichter Moritz von Thümmel; daher dürften sich diese Auszüge aus dem genannten Tagebuche zur öffentlichen Mittheilung wohl eignen und bei den geehrten Lesern ein geneigtes Gehör finden.

Herr von Thümmel traf, laut seines Tagebuches, zu Anfang des Monats April 1807 in Berlin ein. Sein Wille war, dem kaiserlichen Hauptquartiere nachzureisen; doch er wurde in Berlin, wie mehrere Gesandte, – zurückgehalten und mit seinen Anträgen an den Gouverneur General Clarke gewiesen. […]

[Fortsetzung 11. Dezember 1830]

Ferner erzählt Herr von Thümmel in seinem Tagebuche: Eines Morgens sehr früh wurde ich nicht wenig überrascht. Es trat ein Männchen mit grauem Ueberrocke und eine schlechte polnische Mütze auf dem Haupte schnell in mein Zimmer. Als ich auf die drollige Gestalt zuging und sie recht betrachtete, erkannte ich zu meiner größten Freude meinen lieben Bruder, den Dichter Moritz! – Ich hatte ihn nicht vermuthet; wir sanken einander in die Arme und freuten uns kindlich

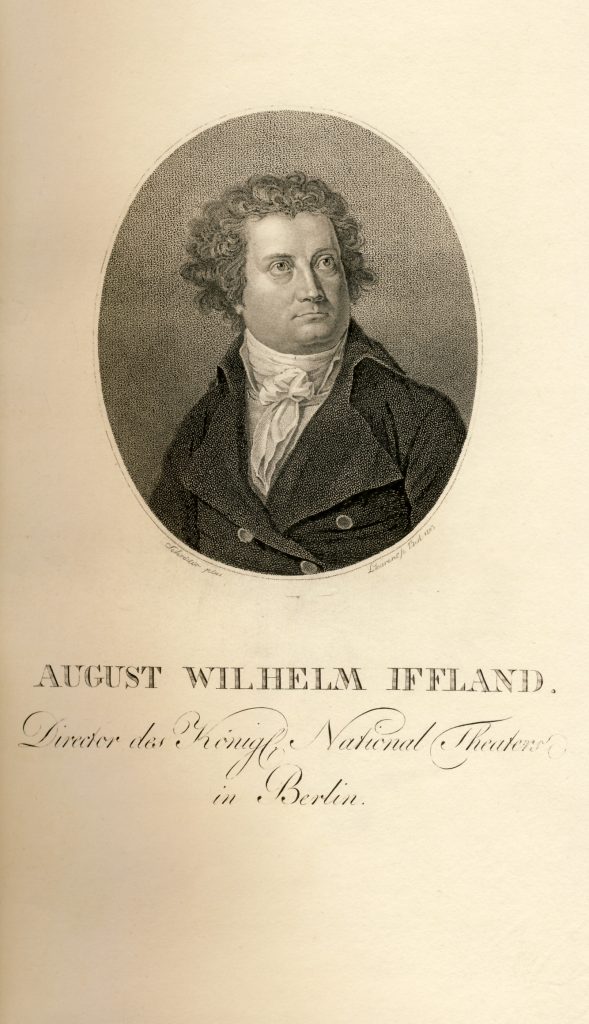

Mein alter guter Freund Iffland, erzählt Herr von Thümmel, der in Berlin schon öfter bei mir war, hatte gehört, daß mein Bruder eingetroffen sey. Er machte ihm seinen Besuch und bat uns Beide, mit ihm zu der berühmten Schauspielerin Bethmann, geborene Hartmann aus Gotha, zu gehen. Sie wünsche, sagte er, meinen Bruder, den Dichter, gern kennen zu lernen, besonders um ihm einen Mops zu zeigen, der so gescheidt wäre wie der in seinen genialen Schriften. Wir gingen erst zusammen in das Theater und dann zur Madame Bethmann. Beim Eintritte in ihr Zimmer hielt sie mich für meinen Bruder, und sie machte mir eine Menge Lobeserhebungen über seine Schriften, die ich ohne Umstände hinnahm. Mein Bruder war dabei verlegen und rührte sich nicht, wenn Iffland den Irrthum nicht berichtigt hätte. Wir lachten dann Alle herzlich und waren fröhlich. Es ist mir oftmals schon so gegangen, daß man mich für meinen Bruder gehalten hat; ich muß doch mehr Dichterisches in meiner Physiognomie haben als er. Wenn mein Bruder Moritz in gesellschaftlichen Gesprächen so launig und witzig wäre, wie er in seinen Schriften es ist, so würde er in Berlin großes Aufsehen machen; aber er ist einsylbig, still und verlegen und doch dabei so herzensgut. Man hält ihn für einen Pinsel, und er ist doch ein trefflicher Maler. – Einige Tage darauf, erzählt Hr. v. Thümmel mit folgenden Worten:

Mein Gedächtniß hat mir in Hinsicht meines Bruders einen tollen Streich gespielt, der aber zum Glücke recht gut ablief. – Ich hatte nämlich den Geburtstag meiner Schwester mit dem meines guten Bruders verwechselt und war in dem festen Wahne, daß er den 12ten Mai sey, denn er ist nicht den 12ten, sondern 10 Tage später geboren. – Ich traf zum 12ten Mai alle Anstalten, meines Bruders Geburtstag recht feierlich zu begehen, und bat ihm zu Ehren eine Menge Gäste. – Den 12ten Mai ging ich am frühen Morgen zu einem Hutfabricanten und kaufte meinem Bruder vor allen nöthigen Dingen einen neuen Hut, denn in dem alten durchlöcherten Hute sah er gräulich aus, und ich muß doch mit ihm überall herumlaufen. Auch kaufte ich ihm zu dem geträumten Geburtstage eine schöne Tasse. – Dann schickte ich mich an, die geladenen Gäste zu begrüßen, die Alle, wie ich, der Meinung waren, daß meines Bruders Geburtstag wirklich sey. Jedermann wurde in dem falschen Wahne gelassen, die Zeit war zu kurz, es war nun einmal nicht mehr zu ändern; das Fest begann.

Zuerst erschien ein provenzalisches Mädchen mit frischen Weintrauben und Blumen, die im Namen der Margot kam […] Dann erschienen die Hofdamen und ein Kammerherr von der Frau Kurprinzessin von Hessen-Cassel, Schwester des Königs von Preußen, und übergaben meinem Bruder im Namen der erhabenen Fürsten einen schönen blühenden Rosenstock, wofür mein Bruder noch denselben Tag durch folgende Verse dankte:

Der Rosen reizende im himmlischen Gefilde

Bog heut ihr blühend Haupt mit königlicher Milde

Auf einen Dornenstrauch entfernter Flur herab;

Dies, Fürstin! ist das Bild, das meinem Schattenbilde

Den vollen Glanz der Jugend wieder gab.

O möchten sie, die jetzt Dein abgezog’nes Leben

Als Blüthen der Natur mit Lieb‘ und Trost umschweben,

Zu einem Siegeskranz der überwund’nen Zeit

Bald an einander angereiht,

Einst Deinem grauen Haar die Freude wiedergeben,

Mit welcher Dein Emblem das meinige geweiht

Und wundervoll in mir das ernstliche Bestreben

Nach Tugend und Verdienst erneut.

M.v.T.

[Fortsetzung 13. Dezember 1830]

[…] Der Herr Geheimrat von Göcking schickte meinem Bruder ein artiges Lied eines Mädchens aus dem zwanzigsten Jahrhunderte […]

[Beschluss 14. Dezember 1830]

Es erschienen außerdem noch eine Menge Gedichte, und Herr Thümmel sagt: mein alter Bruder war von den Freuden des schönen Tages ganz trunken. Das hatte er nicht erwartet, so freudig und unverhofft überrascht zu werden! Alle Gäste waren äußerst fröhlich. Abends ließ ich noch spät von dem Conditor des spanischen Gesandten, Herrn von Correa, – der in Berlin die beste Tafel und die feinsten Weine führt, – einen Punsch á l’africaine machen, der freilich besser ist als aller Punsch aus englischen und deutschen Conditoreien. –

Eines Tages besprach sich der ehrwürdige Verfasser des Tagebuches mit mehreren seiner Freunde, eine Wallfahrt nach Potsdam zu machen, um die dortigen Merkwürdigkeiten zu sehen. Er war ein großer Freund der Architektur, wie er überhaupt alle schönen Wissenschaften bis an sein Ende pflegte und liebte und jedes strebende Talent wahrhaft väterlich unterstützte. Wir kamen – schrieb er – zeitig in Potsdam an und besuchten sogleich das neue Palais. Der Geist des großen Friedrich zeigte sich hier in der Größe und Magnificenz der Säle; übrigens herrschte darin eine schlechte Architektur; viele Vergoldung, französisches Schnitzwerk, viel Marmor ec. – Wir gingen dann nach Sanssouci; auch hier müßte ich meiner Empfindung wehe thun, wenn ich sagen wollte, daß ich etwas Ausgezeichnetes von Geschmack gefunden hätte, außer einem Saale, der auf 8 Säulen ruhte, und wo Friedrich der Große sonst mit seinen gelehrten Freunden speiste. Die Aussicht ist schön und fällt in Vergleichung mit Berlin und der umliegenden Gegend sehr auf. Aber das Merkwürdigste ist das ehemalige häusliche Leben Friedrich des Großen, welches man bei jedem Zimmer erzählen hört. Die Belohnung eines solchen Mannes, wie Friedrich es war, ist die, daß er seine Fortdauer noch Jahrhunderte nach seinem Tode ausdehnt, und wenn sein Bewußtseyn noch an unserem Erdklumpen hängt, – wer weiß, ob dieses nicht seyn könnte – so muß es für ihn Seligkeit seyn, zu wissen, daß vom Greise bis zum Kinde jetzt noch Alles sagt: Hier lebte er, hier saß er, hier wirkte er das Gute, dort that er das Große, hier sprach er das Witzige! Wir gingen zuerst in seine Bibliothek. In einer Nische stand sein Canapé, und vor diesem der Tisch voller Tintenflecke, an dem er einst geschrieben hatte. Sonderbar! es war auch nicht ein einziges deutsches Buch in der ganzen Bibliothek zu finden; alles waren französische und italienische Werke. Napoleon war bei seiner Anwesenheit über eine halbe Stunde in dieser Bibliothek geblieben und hatte tausende Fragen über den großen König gethan; darauf hat er zu seiner Begleitung feierlich gesagt: An diesem Tische saß Friedrich der Große und arbeitete seine Riesenpläne aus; man ist ihm Ehrfurcht schuldig; hierauf hat er seinen Hut gezogen, und sein ganzes Gefolge hat ein Gleiches gethan. […]

Nach dreimonatlichem Aufenthalte kehrte der würdige Hr. v. Thümmel, an Erfahrungen bereichert, in den Schooß der Seinigen zurück, fortwirkend in seinem vielverzweigten, ausgebreiteten Geschäftskreise. Er empfing in Berlin eigenhändige Briefe von dem Fürsten von Benevent, von dem Großmarschall Duroc und anderen berühmten Männern, wie er auch später in Paris mit dem französischen Cabinette diplomatische Unterhaltungen pflog, und sein Fürst, Herzog August, bei Napoleon in großer Gunst stand. Auch hierüber findet sich manches Interessante unter Thümmel’s nachgelassenen Papieren, und der Herausgeber dieser Auszüge behält sich vor, später darauf zurückzukommen, wenn, wie er hofft, diese Mittheilungen nicht ungünstig aufgenommen werden. Er ehrt in dem verstorbenen edlen Minister von Thümmel seinen Wohlthäter, seinen ermunternden Freund; und das Andenken an diesen ehrwürdigen Greis, dessen Leichnam in dem Schatten einer großen Königseiche schlummert, ist ihm heilig.“

Diese erheiternden Episoden, die hier in der „Zeitung für die Elegante Welt“ (Link am Ende des Beitrags) abgedruckt wurden, verraten uns nicht viel über Thümmels tatsächliche Arbeit in Berlin, aber sie erweitern das große Repertoire an Anekdoten, die über den Minister bekannt sind und vor allem geben sie einen Einblick in das Verhältnis zwischen Hans Wilhelm von Thümmel und seinem älteren Bruder Moritz.

Moritz August von Thümmel

Heute ist Moritz August von Thümmel als Dichter kaum mehr bekannt, gehörte aber zu den am meisten gelesenen Autoren seiner Zeit. Vor allem seine Reihe „Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich“ kann schon als berüchtigt gelten. 1738 in Schönefeld bei Leipzig als zweiter Sohn der Familie geboren, war er wie sein Bruder Hans Wilhelm, eines von insgesamt 19 Kindern der Familie. Kein Wunder also, dass es da bei Geburtstagen zu Verwechslungen kommen konnte.

Und hier auch die versprochene Auflösung des Irrtums. Hans Wilhelm von Thümmel schreibt: „Ich hatte nämlich den Geburtstag meiner Schwester mit dem meines guten Bruders verwechselt und war in dem festen Wahne, daß er den 12ten Mai sey, denn er ist nicht den 12ten, sondern 10 Tage später geboren.“ Aber leider stimmt auch das nicht. Moritz von Thümmel wurde nicht am 22. sondern am 27. Mai geboren.

Moritz August von Thümmel studierte später in Leipzig Jura, wandte sich aber bald den „schönen Künsten“ zu. 1761 wurde er unter dem späteren Herzog Ernst Friedrich von Sachsen-Coburg-Saalfeld zum Kammerjunker und drei Jahre später zum geheimen Hofrat und Hofmeister ernannt. 1768 wurde er Wirklicher geheimer Rat und Minister in Coburg. 1783 trat Moritz von Thümmel aus dem Staatsdienst aus und lebte vor allem in Gotha und auf Gut Sonneborn, das seiner Frau gehörte. Gelegentliche Aufenthalte führten ihn auch nach Coburg. Bereits in den 1770er Jahren reiste er viel: nach Amsterdam, Paris und schließlich durch ganz Frankreich. Sein Ruhestand vom Staatsdienst war durch viele kleine Reisen geprägt, unter anderem die nach Berlin im Jahr 1807. 1817 starb Moritz August von Thümmel und wie sein jüngerer Bruder Hans Wilhelm von Thümmel, wünschte er sich ein Grab im Grünen. Er wurde in Neuses, einem Dorf in der Nähe Coburgs beigesetzt.

Hans Wilhelm von Thümmel in der Ausstellung im Museum Burg Posterstein

Wenn Sie nun mehr über Hans Wilhelm von Thümmel und seinen Bruder erfahren möchten, dann freut es mich zu sagen, dass Burg Posterstein seit dem 6. Juni 2021 nach 215 Tagen Lockdown wieder für Besucher geöffnet ist und zu den regulären Öffnungszeiten besichtigt werden kann.

Aber keine Sorge! Auch wenn das Museum Burg Posterstein wieder geöffnet hat, bleiben wir Ihnen mit unserem Podcast LeseZEIT mit Geschichte und Geschichten aus dem Museum Burg Posterstein erhalten! In der nächsten Folge lesen wir aus den Briefen des Freiherrn Jakob Friedrich von Bielfeld, der im Dienst Friedrich des Großen gestanden hat. Wir lesen Auszüge, in denen er vom Leben auf seinem Landsitz in Treben und Haselbach im heutigen Altenburger Land berichtet. Die Besonderheit an dieser Folge: Sie soll am 18. Juli 2021, 15 Uhr, vorab live im Burghof der Burg Posterstein gelesen werden. Wenn Sie dabei sein wollen – melden Sie sich bitte vorab im Museum an, denn die Plätze sind begrenzt.

Bis zur nächsten Folge – ob live oder auf den Kanälen der Burg Posterstein – wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit! Auf Wiederhören!

Franziska Engemann / Museum Burg Posterstein

[2] Vgl.: Schnorr von Carolsfeld, Franz, “Müller, Methusalem” in: Allgemeine Deutsche Biographie 22 (1885), S. 652 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd117602418.html#adbcontent

Zum Weiterlesen:

Thümmels Tagebuch in der Zeitung für die Elegante Welt

Zeitung für die elegante Welt : Mode, Unterhaltung, Kunst, Theater. 30. 1830 ## 10.12.1830

Zeitung für die elegante Welt : Mode, Unterhaltung, Kunst, Theater. 30. 1830 ## 11.12.1830

Zeitung für die elegante Welt : Mode, Unterhaltung, Kunst, Theater. 30. 1830 ## 13.12.1830

Zeitung für die elegante Welt : Mode, Unterhaltung, Kunst, Theater. 30. 1830 ## 14.12.1830