Herzlich Willkommen, liebe Zuhörende, zur zweiten Folge unserer „LeseZEIT“ aus dem kleinen Studio des Museums Burg Posterstein. Mein Name ist Franziska Engemann und ich bin Historikerin.

Sie können auch diese Folge als Blogpost lesen oder als Podcast anhören.

Folge 2 des Podcasts LeseZEIT anhören:

Podcast: Play in new window | Download

Subscribe: RSS

Die Zeit um 1800, der Salon der Herzogin Anna Dorothea von Kurland, ihr Leben, Wirken und natürlich ihre Gäste in Löbichau und Tannenfeld, bilden einen Schwerpunkt unserer musealen Arbeit, Forschung und unserer Ausstellung hier in Posterstein. Daher beschäftigen wir uns auch in der zweiten Folge der „LeseZEIT“ mit den Zeitgenossen der Herzogin und ihren Berichten über das Leben auf dem Musenhof dieser bedeutenden Frau.

Neben den Tagebüchern der Herzogin von Kurland sticht vor allem ein Werk heraus, das ein erhellendes Licht auf diese Geschichte wirft und aus erster Hand das Leben auf den Schlössern Löbichau und Tannenfeld beschreibt: Emilie von Binzers Erinnerungen „Drei Sommer in Löbichau“. Das Buch ist eine Rückschau der Verfasserin auf die Ereignisse in Löbichau und Tannenfeld aus den Sommern 1819, 1820 und 1821. Auf 136 Seiten beschreibt sie anschaulich und mit viel Humor die dortigen Gäste. Lange galt das Werk neben der 1823 erschienen Biographie der Herzogin von Kurland von Christian August Tiedge (1752–1841) und den Erinnerungen Gustav Partheys (1798–1872) und Elisa von der Reckes (1754–1833) als wichtigste Quelle zum Leben im Löbichauer Salon.

Doch wie gelang es Emilie von Binzer, diese tiefgründigen Eindrücke zu gewinnen?

Emilie Henriette Adelheid von Binzer, 1801 als Emilie von Gerschau in Berlin geboren, war die Tochter eines illegitimen Sohnes des Herzogs Peter von Kurland. Sie wuchs bei ihrer viel bewunderten und temperamentvollen Tante, Wilhelmine von Sagan, der ältesten Tochter der Herzogin und des Herzogs von Kurland, auf und wurde von ihrer Pflegemutter in das Salonleben eingeführt. Gemeinsam mit zwei weiteren Pflegetöchtern Wilhelmines – der jung verstorbenen Klara Bressler und Marie Wilson von Steinach – trat Emilie schon früh in die höchsten gesellschaftlichen Kreise ihrer Zeit ein und lernte viele Persönlichkeiten kennen. Sie erhielt eine hervorragende Ausbildung und reiste viel. Einige Sommer verbrachte sie gemeinsam mit ihrer Tante auf Schloss Löbichau. Im Salon ihrer Großmutter traf sie neben dem Dichter Jean Paul (1763–1825) unter anderem die Familien Körner und Feuerbach, den Verleger Brockhaus (1772–1823), die Schriftsteller Tiedge und Elisa von der Recke sowie den Archäologen und Schriftsteller Carl August Böttiger (1760–1835). Auch den Burschenschaftler, Schriftsteller und Journalist August Daniel Freiherr von Binzer (1793–1868), den sie 1822 im Schloss Sagan heiratete, lernte sie in Löbichau kennen. Nach der Hochzeit begann für das Paar ein unstetes Reiseleben durch viele Teile Europas, bis sie sich 1845 in Wien und später in Linz niederließen.

In Emilie von Binzers literarischen Werken, die sie unter dem Pseudonym Ernst Ritter veröffentlichte, spiegeln sich vor allem Personen und Erlebnisse der Zeit des Wiener Kongresses wider. Ihre Dramen „Die Gauklerin“ und „Die Neuberin“ wurden 1846 am Wiener Burgtheater aufgeführt. Zwischen 1849 und 1870 unterhielt sie in ihren Häusern in Linz und Altaussee musische Kreise. Freundschaften verbanden sie mit den österreichischen Schriftstellern Adalbert Stifter (1805–1868), Franz Grillparzer (1791–1872) und besonders mit dem Dichter Christian von Zedlitz (1790–1862). Nach dem Tod ihres Mannes zog Emilie von Binzer zu ihrem Sohn nach München, wo sie 1891 starb.

50 Jahre nach den eigentlichen Geschehnissen beschreibt Emilie von Binzer in ihrem Buch „Drei Sommer in Löbichau“ Auszüge aus ihrer Jugendzeit, spricht über ihre Familie und über die Löbichauer Gäste, über besondere und weniger besondere Situationen des Salonalltags und gibt auf humoristische, unterhaltende und nicht selten ironische Weise einen ganz speziellen und persönlichen Einblick in das Leben der damaligen Zeit.

Warum erst nach so langer Zeit, fragen Sie sich vielleicht?

Auf den ersten Seiten wird diese Frage von der Verfasserin selbst beantwortet:

„Als ich im Sommer 1871 auf meinem Landhause in Aussee (Steiermark) anlangte, fand ich auf dem Tische zwei dicke Bände liegen mit der Aufschrift: ‚Jugenderinnerungen von Gustav Parthey, Handschrift für Freunde.‘ Das Packet war unter meiner Adresse mit der Post angekommen. Bei diesem Anblick durchzuckte es mich freudig, denn der Name auf dem Titelblatte gehörte nicht nur einem in weiten Kreisen geachteten Manne und gründlichem Gelehrten, sondern auch einem theuren Jugendfreunde, den ich viele Jahre nicht gesehen hatte, und mit dem ich überhaupt nur als junges Mädchen in regem Verkehr gewesen bin. Daß er mich nicht vergessen hatte, bewies mir dieses Buch – und welch ein Buch!“

Angeregt durch die Memoiren ihres alten Freundes, begann auch Emilie von Binzer sich mit ihren Erlebnissen auseinanderzusetzen, war sich dabei aber immer bewusst, dass die lange Zeit ihre Erinnerungen und Ansichten verklärt haben könnten. Dennoch versucht sie ein objektives Bild der Personen und Ereignisse zu zeichnen, wobei sie ihre eigene Meinung stets als solche kennzeichnet. Die Eigenarten und Charaktere beschreibt sie von verschiedenen Standpunkten und ist dabei nicht gewillt, zu beschönigen. Mit Kritik, einer guten Portion Selbstironie, aber immer mit Feingefühl, gibt sie ihre Eindrücke wieder.

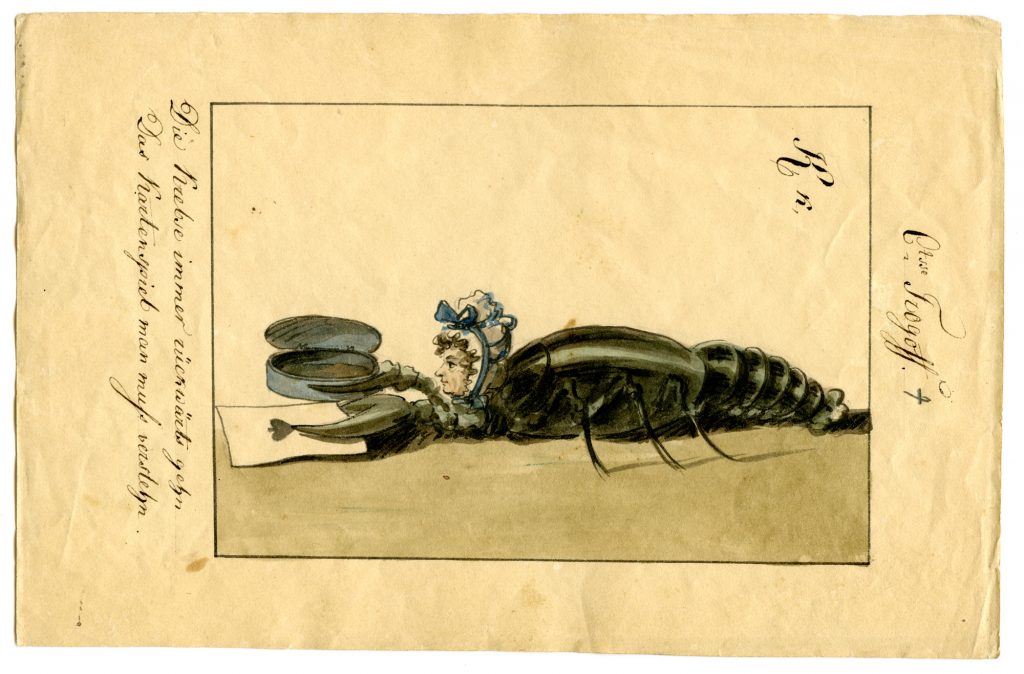

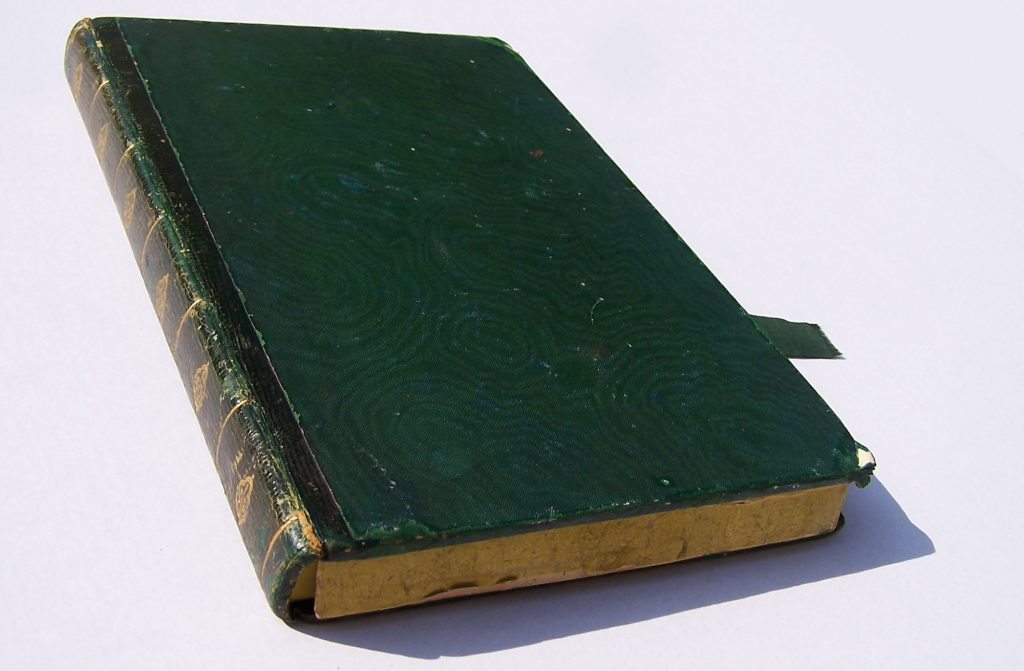

All diese Umstände machten es mir sehr schwer, aus diesem unbedingt lesenswerten Buch, einige Auszüge für unsere „LeseZEIT“ auszuwählen. Die Sammlung des Museums gab schließlich den entscheidenden Anstoß. 2014 gelang es dem Museum Burg Posterstein mit finanzieller Unterstützung des Freistaats Thüringen und der Bürgerstiftung Altenburger Land ein Konvolut Zeichnungen zu erwerben. Aufbewahrt in einer grünen Halblederkassette, entpuppte sich der Inhalt als ausgesprochene Rarität: eine Sammlung von Portraitblättern, hautsächlich von der Hand des Malers Ernst Welkers (1784/88–1857), der den Sommer 1819 als Zeichenlehrer Emilie von Binzers in Löbichau verbrachte. Die von Ernst Welker portraitierten Personen gehören alle zum engeren Umfeld der Herzogin von Kurland und treten als Fabelwesen auf. Meist wählte der Künstler eine Tiergestalt aus, deren Kopf er durch ein Portrait der entsprechenden Person ersetzte. Doch: Mindestens eine der Zeichnungen stammt von Emilie von Binzer selbst. Sowohl die Bilder als auch einige der Personen sind in Binzers Werk erwähnt und so hören wir genau diese Auszüge aus Emilie von Binzers „Drei Sommer in Löbichau“, erschienen 1877 in Stuttgart beim Verlag von W. Spemann. Die Auszüge befinden sich auf den Seiten 81 bis 100.

Sommer 1820:

„Die Reisegesellschaft nach Löbichau war diesmal bedeutend vergrößert. Bei der Herzogin [Wilhelmine von Sagan] lebte seit vielen Jahren eine alte Französin, vielleicht war sie nicht alt, aber sie wurde immer so betrachtet. Ihr Mann hieß Graf Trogoff, und war wie seine Frau aus der Basse-Bretagne, was genug andeutet, welcher politischen Partei sie angehörte. […] sie ist mir immer eine „problematische Natur“ geblieben, ich wußte nicht, sollte ich sie lieb haben oder nicht, neigte mich aber zu Letzterem; ich kannte sie schon sehr lange.

Als ich in Prag ein paar Jahre in Pension war, lebte sie dort und übte die Funktion einer Art Oberrichters in Fällen flagranter Unarten über mich aus, doch that sie mir nie etwas zu Leide. Sie war eine starke Tabakschnupferin und hatte, so lange ich sie gekannt habe, immer einen Hund um sich, der ihr Freund, Bruder und Sohn war, auch war er stets männlichen Geschlechts. Der in Prag hieß „Wartele“, und war damals zweiundzwanzig Jahre alt, und das Scheußlichste, was ich je von dieser Gattung gesehen habe; ihre dritte Leidenschaft war das Kartenspiel, ihre vierte die Arzneikunde; das waren aber wirklich alles Leidenschaften, die ‚Leiden schafften‘, wenn sie sie entbehren mußte, was am meisten mit der dritten der Fall war, da der Sommer wenig Gelegenheit zum Spielen bot. Wenn man in ihr Zimmer trat, fühlte man sich gleich in der Mitte der Dinge, die ihr Leben ausfüllten: der Hund bellte einen an – gottlob nicht mehr Wartele! – auf dem Tisch lag ein Todtenkopf und ein aufgeschlagenes medizinisches Werk, daneben die Schnupftabaksdose und Patiencekarten, die benutzt wurden, wenn sich keine Mitspieler fanden […].“

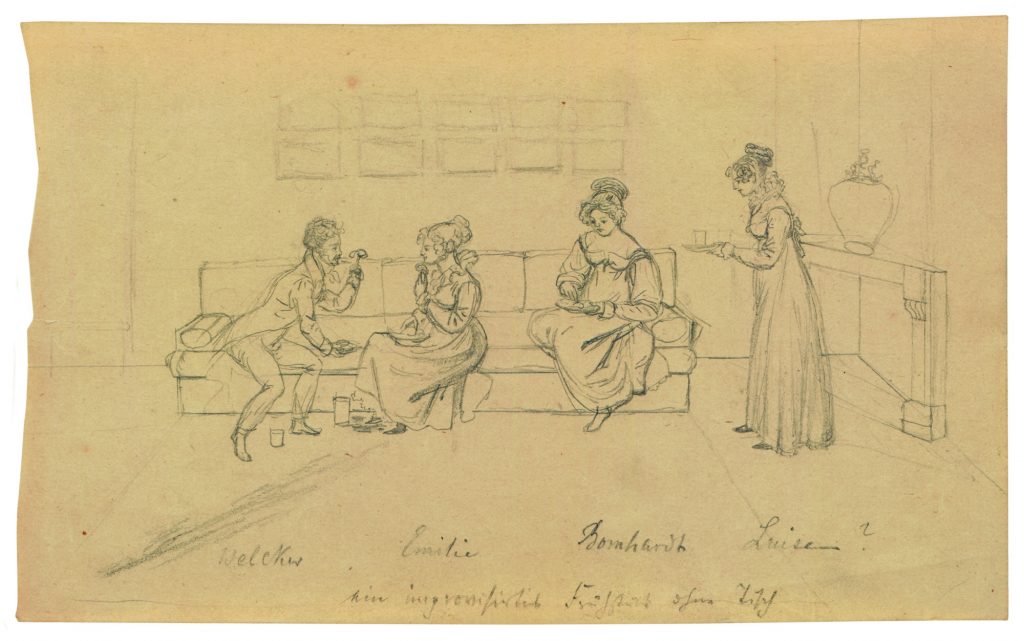

„Nächst ihr [Gräfin Trogoff] wurde der Reisezug durch unseren Zeichenlehrer, Herrn Ernst Welker, Vetter der beiden berühmten Welker, vermehrt. Er war aus Suhl gebürtig und Sachse vom reinsten Wasser; längere Zeit hatte er sein Fortkommen in Wien gefunden, von wo ihn die Herzogin als unseren Lehrer, gerne gesehenen Gast und guten Gesellschafter mitgenommen hatte. Er war eben über der Zwergengröße, was ihn nicht hinderte, den Freiheitskrieg im Lützow’schen Corps als Freiwilliger mitzumachen; man nannte ihn dort: ‚den Stabszwerg‘, und Peter Heß stellte ihn einst dar, wie er mit einer Maus hinter einem Kürbiß Verstecken spielt. Er besaß Theodor Körner’s Profil, das er auf der Bahre abgezeichnet hat, und war ein gebildeter Mann von guter Erziehung, aber daß er so klein doch einen Mann vorstellte, gab ihm einen Anstrich von Lächerlichkeit, den er dadurch vermehrte, daß er immer in eine von uns entsetzlich verliebt war. Sein blondes Köpfchen hatte kaum mehr Haare als sein großer Schnurrbart, der, obgleich er erst 35 Jahre zählte, einen fast zahnlosen Mund verbarg; damals aber waren die Menschen noch nicht so schnell bei der Hand auszubessern, was die Natur verwüstete, jetzt hätte ihn ein Ratelier sehr verschönt. Sein Talent war nicht der Art, daß die Welt davon Kenntniß genommen hätte, aber doch achtungswerth; noch schmücken zwei hübsche Aquarelle von ihm mein Wohnzimmer. Es stellte sich ein ganz vertrauliches Verhältniß zwischen ihm und allen Hausgenossen her, er begleitete uns auf unseren Spaziergängen und erzählte uns allerlei aus seinem Leben, was wir gerne anhörten. Mir, für die er nur einige kurze Liebesanfälle gehabt hatte, vertraute er wohl auch, wie wenig er sich von Louise und Marie verstanden fühlte; Louise war eigentlich seine Hauptflamme; die Boshafte vergalt ihm dies, indem sie behauptete, daß wenn er ihr die Hand küsse, es ihr sei, als ob man eine verfaulte Melone auf diesem edlen Gliede zerdrücke.“

Auch auf die eingangs erwähnte Kassette mit den von Welker gezeichneten Portraits Löbichauer Gäste kommt Emilie von Binzer in ihrem Buch zu sprechen. Es ist vorstellbar, dass sie diese Zeichnungen nach langer Zeit wieder zur Hand nahm, als sie ihre Jugenderinnerungen niederschrieb, so detailreich sind die Motive in den Text eingeflochten.

„Ich besitze eine Mappe, die klein Welckerchen in Löbichau mit Porträts der ihm zugänglichen anwesenden Gäste, meist in Thiergestalt, füllte; darunter stehen Fibelverse, die sich mehr durch gute Laune, ja Uebermuth, als durch Witz auszeichnen; die Mappe enthielt siebenundvierzig Blätter, die gelegentlichen Besucher aus der Nachbarschaft sind nicht darunter, nur solche, die wirklich in Löbichau wohnten; ich sondere diejenigen Personen aus, die erst nach den Universitätsferien eintrafen, mische dann die Blätter und nenne der Reihe nach einige der Gäste.“

„Der Archäologe Böttiger war keine anziehende Erscheinung; so wenig er Tieck gefallen hatte, ebenso wenig gefiel er Goethe. Dieser sagte einst Jemanden, der es mir wieder erzählt hat: ‚Ich sah auf der Wiese in Karlsbad eine Gestalt, und dachte bei mir: welche Aehnlichkeit mit Böttiger! Endlich kommt sie näher, und ich sehe, daß er es selbst ist. Gottlob, rief ich aus, so existiert er doch nur einmal.‘ Frau von der Recke und Tiedge aber waren nicht der Ansicht und hielten ihn hoch und des Morgens hielt er im alten Schlößchen bei Elise Vorlesungen, die sehr schön gewesen sein sollen, aber von denen ich keine gehört habe; doch weiß ich, daß er über die Arabesken las.“

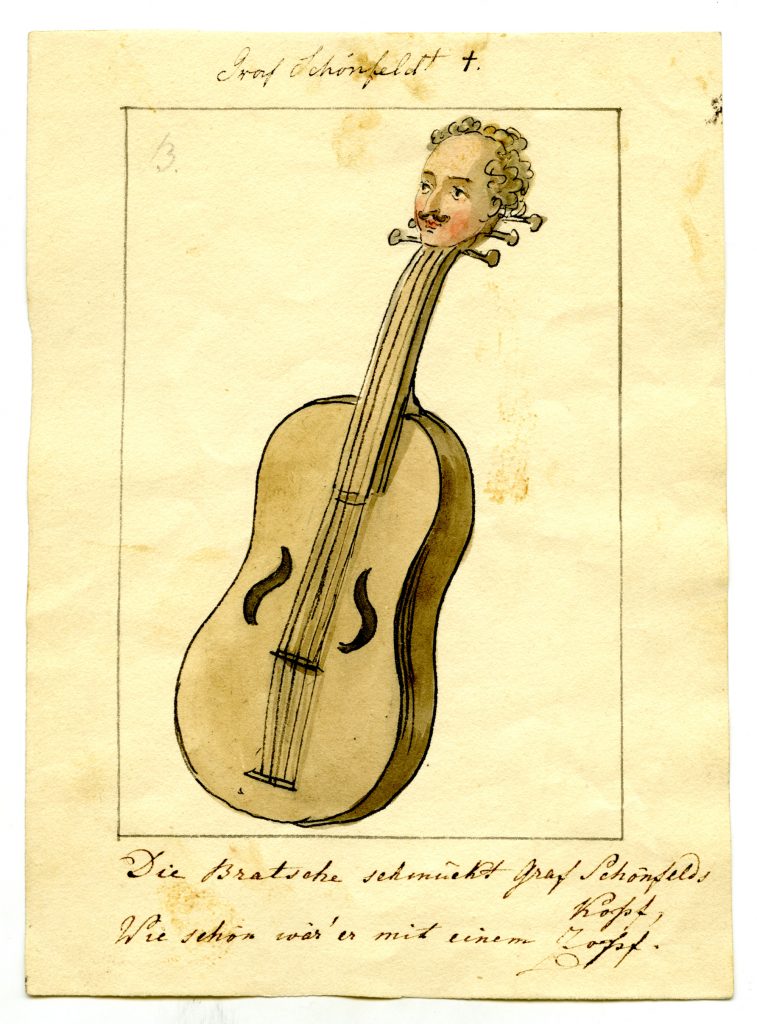

„Graf Schönfeld, ein hübscher, etwas sentimentaler Wiener von sächsischer Herkunft, den ich von Kindheit an kannte; sein Sohn hat Louise Neumann geheirathet, die unersetzte Schauspielerin des Burgtheaters, die man nicht vergessen kann, wenn man sie je gesehen hat. Ihre Franziska in Minna von Barnhelm spielt ihr Niemand nach. Der Graf, der sie ihrem Beruf entrückte, hat ihr später Gelegenheit gegeben, ihren gediegenen Charakter in schwierigen Lagen zu bewähren.

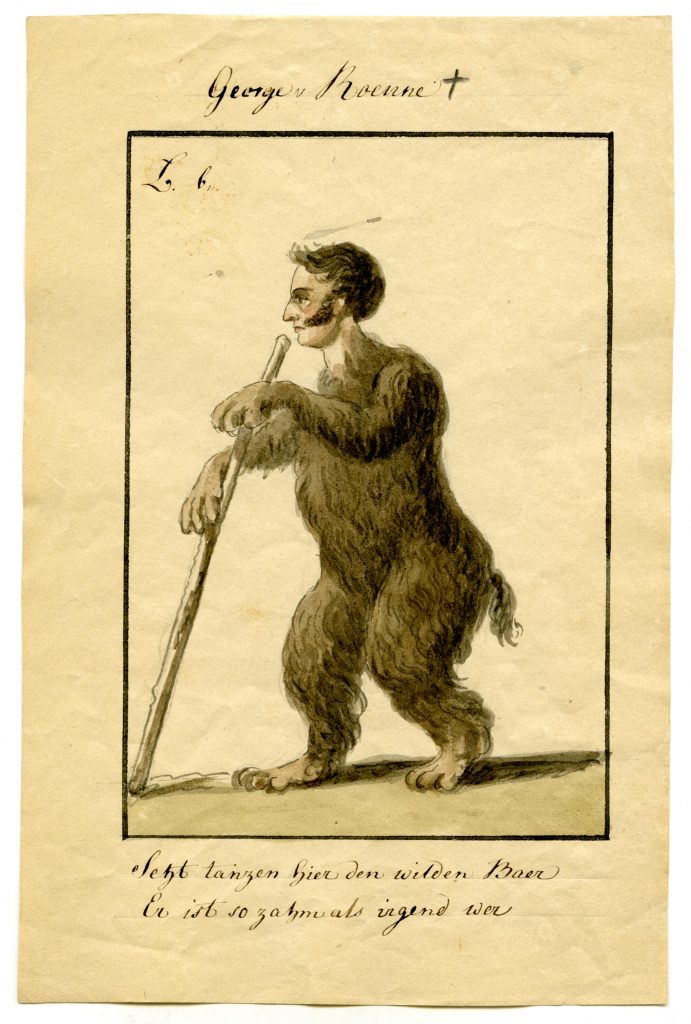

Baron Rönne aus Kurland, ein hübscher Mann rauhen Wesens, aber wenn er wollte liebenswürdig. Das interessanteste an ihm war eine Fistel, die Folge einer Wunde, in der linken Brust; er hatte sich diese in einem Duell geholt und sie war schlecht geheilt worden; wir hörten, daß täglich eine große Menge Baumwolle in diesen geheimnißvollen Gang gestopft werden mußte, und diese immer wiederholte Operation durchaus nicht schmerzlos sei; wahrscheinlich wäre unser Mitleid für Herrn von Rönne stärker gewesen, wenn wir uns nicht vor ihm gefürchtet hätten. Uebrigens steht unter Welckers Bildchen, der ihn als Bär dargestellt hat:

‚Seht tanzen hier den wilden Bär,

Er ist so zahm als irgend wer.‘“

„Im Anfang September traf ein Besuch ein, dessen Erscheinung keinen geringen Rumor in Löbichau machte, es war der Herzog von Gotha. Die jungen Herren fürchteten die Langeweile des Tages und wurden nach Altenburg geschickt. Im Handumdrehen war das idyllische Leben in Löbichau in eine Hofhaltung verwandelt; die Herzogin[von Kurland] und ihre Töchter warfen sich in Staat, wir zogen unsere kleidsamsten Gewänder an, denn sonst nannte man Löbichau mit Unrecht einen Hof; die Herzogin von Kurland und meine Pflegemutter hatten sogar Toquen aufgesetzt, ein Kopfputz, der nur bei großen Gelegenheiten angewendet wurde; […]Der Herzog August von Gotha war ein sehr eigenthümlicher Herr, bei dem irgend eine Schraube im Gehirn los war, aber nicht ohne Witz. Welcker wusste eine Menge Anekdoten von ihm, die uns als Prolog zu seiner Erscheinung dienten; als er sah, wie ein Fräulein sich abmühte, einen Torso nachzuzeichnen, sagte er ihr: ‚Was machen Sie da für ein hübsches Nierenstück!‘ – Man überreichte ihm eine jener altmodischen Tassen, wo auf der Obertasse steht: ‚Wandle auf,‘ dann eine Rose gemalt ist, während auf der Untertasse ein Vergißmeinnicht zu sehen ist. Er las den Rebus so: ‚Wandle auf Ober- und Untertassen.‘ Auf seinen Kammerherrn Seebach machte er die Charade: ‚Mein erstes ist naß, mein zweites ist naß, und mein ganzes so trocken!‘ […] Mehr in Erstaunen als sein Witz setzte uns aber die Mähr, daß der Herzog in seiner Häuslichkeit gewöhnlich Frauenkleider trage, und in Karlsbad am Brunnen im weißatlassenen Weiberschlafrock seinen Sprudel getrunken habe – den anderen Tag aber in einem Lila u. s. f. […]

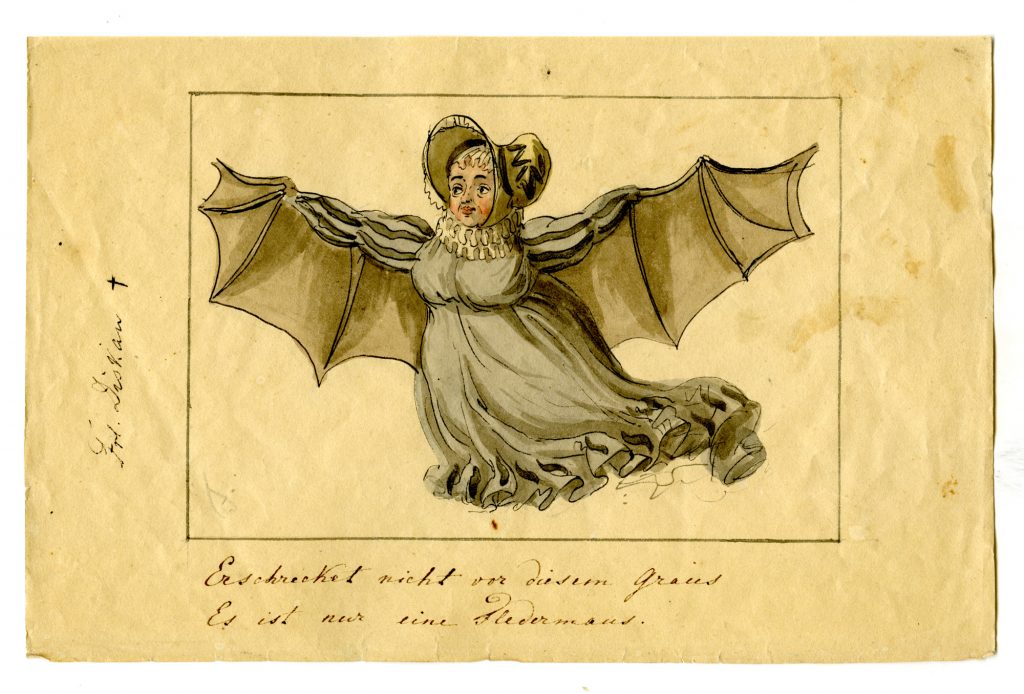

Altenburg gehörte damals noch zu Gotha, es war daher der Landesherr, der erwartet wurde. Ihm zur Seite stand Fräulein Sidonie von Diesgau, eine Verwandte Schulenburgs, sie war des Herzogs Freundin und er trennte sich nie von ihr. Nicht etwa das, was man oft unter einer Fürstenfreundin versteht, über diesen Verdacht erhob sie des Herzogs Individualität und ihre eigene: sie war alt, und von einer so ausgesuchten Häßlichkeit, daß Welcker sie als Fledermaus darstellte mit dem Vers:

‚Erschrecket nicht vor diesem Graus,

Es ist nur eine Fledermaus.‘

Ihr Geist aber ward allgemein gerühmt, auch sieht man es oft, daß Fürsten Freunde haben, die sich durch dick und dünn für sie enthusiasmiren, ihre Schwächen nicht sehen, ihre guten Eigenschaften in dem griechischen Feuer ihrer Einbildungskraft verklären, und jeden Augenblick bereit sind, für sie zu sterben. Eine solche war Sidonie von Diesgau, und ihr war das Glück geworden, ein antwortendes Echo in der Seele ihres Erwählten gefunden zu haben. Dies seltsame Paar, der trockene Seebach und noch ein paar Herren stiegen aus den Reisewagen; Thümmel empfing sie am Schlage. Der Herzog trug an diesem Tage eine gelbblonde Lockenperücke (er hatte deren, wie man sagt, gegen zwanzig von verschiedener Beschaffenheit und Farbe), einen blauen Frack mit mehreren Ordenssternen und Bändern, ein Hemd mit Spitzenjabot, das so weit offen stand, als es der Anstand irgend erlaubte und eine schneeweiße, fette Brust durchschimmern ließ; er war groß und wohlgenährt, mit hochgeschminkten Wangen und Lippen, und dadurch, obgleich nicht häßlich, eine der allerwidrigsten Erscheinungen, die man sich vorstellen kann; Fräulein Sidonie fiel ordentlich angenehm neben ihm auf; sie war von natürlicher Häßlichkeit, ganz mausgrau gekleidet, und behielt ihren grauen Hut auch bei Tische auf, aber Fledermausflügel hatte sie, die Wahrheit zu sagen, nicht. Das Ganze war ein Phantasiestück in Callot’s Manier, und zog wie ein Geisterspuk vorüber. Tagelang erzählten wir unseren Freunden von diesen beiden Masken; Welcker traf den Herzog vortrefflich als Pfau.“

In diesem Konvolut an Karikaturen befanden sich auch Zeichnungen der beiden Künstler. Emilie von Binzer ist als Spargel, Ernst Welker als Auster dargestellt. Schülerin und Lehrer nahmen also auch sich selbst aufs Korn. Ohnehin scheint Ernst Welker viel Humor gehabt zu haben, ist er doch auch Mitglied der „Unsinnsgesellschaft“ gewesen, die in Wien 1817 ein Archiv des menschlichen Unsinns herausgab.

Die einzelnen Zeichnungen aus Emilie von Binzers Besitz sind sehr lichtempfindlich und werden daher nur abwechselnd und einzeln in der Ausstellung des Museums Burg Posterstein gezeigt. Den größten Teil des Jahres werden sie im Depot des Museums verwahrt.

Ab 1. August 2021 können sie allerdings wieder gemeinsam in der Sonderschau „Der Maler Ernst Welker im Salon der Herzogin von Kurland“ bewundert werden. Weitere Informationen erhalten Sie wie immer auf unserer Website oder im Blog.

Alle Karikaturen können Sie aber auch jederzeit im Katalog „Salongeschichten. Paris – Löbichau – Wien“ nachschlagen. Dieser ist im Museum Burg Posterstein erhältlich. Alle Infos zur Sammlung Welker gibt es hier.

Damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Wiederhören in der „LeseZEIT“ mit Geschichte und Geschichten aus dem Museum Burg Posterstein.

Von Franziska Engemann / Museum Burg Posterstein

Fotos & Schnitt: Marlene Hofmann / Museum Burg Posterstein

Am vorletzten Tag der diesjährigen

Am vorletzten Tag der diesjährigen