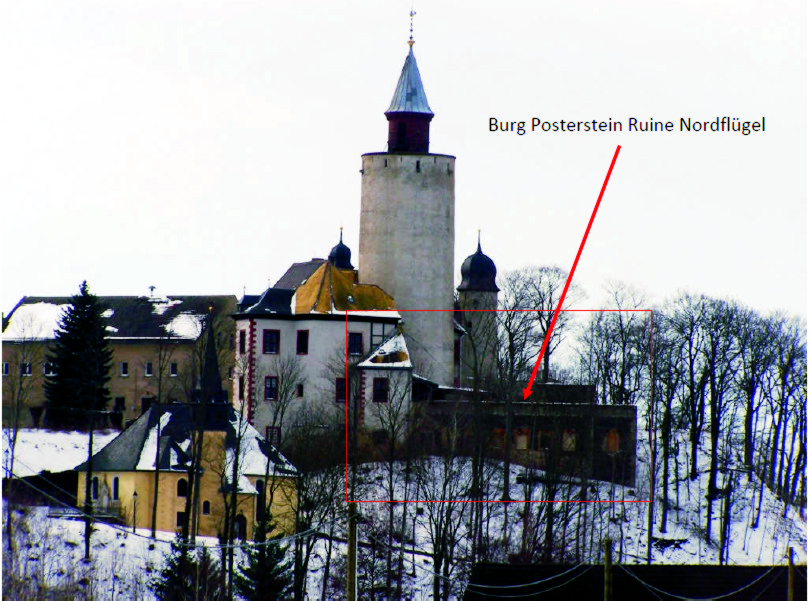

In Posterstein reift derzeit ein Projekt, das die Ruine des ehemaligen Nordflügels als Tourismus- und Informationszentrum wieder aufbauen möchte. Wir wollen die Idee hier im Blog vorstellen.

Direkt neben der Burg Posterstein gestalten derzeit der Verein Burgberg Posterstein e.V. und die Gemeinde Posterstein das Areal des historischen Burgbergs neu. Im Projekt „Gemeinsam nicht Einsam – neues Leben auf dem Land“ soll der Burgberg zu einem Zentrum für Wohnen, Arbeiten, Kultur und Natur entwickelt werden. Die Sanierung des historischen Herrenhauses ist in vollem Gange und soll im Rahmen von Förderungen des Bauministeriums bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Über den aktuellen Stand informiert der Verein in seinem Blog. Auch der Platz vor der Burg wird neu gestaltet. Ein weiterer großer Schwerpunkt der Entwicklung des Gebiets ist der Neubau des in den 1950er Jahren abgerissenen Nordflügels der Burg.

„Gemeinsam nicht einsam – neues Leben auf dem Land“: Der Umbau des Herrenhauses Posterstein mit unterschiedlichen Funktions- und Nutzungseinheiten für Besucher und Touristen soll bis Ende 2018 umgesetzt werden.

Spiele, Kunst und Weltpolitik: Salonkultur als Gemeinsamkeit im Altenburger Land

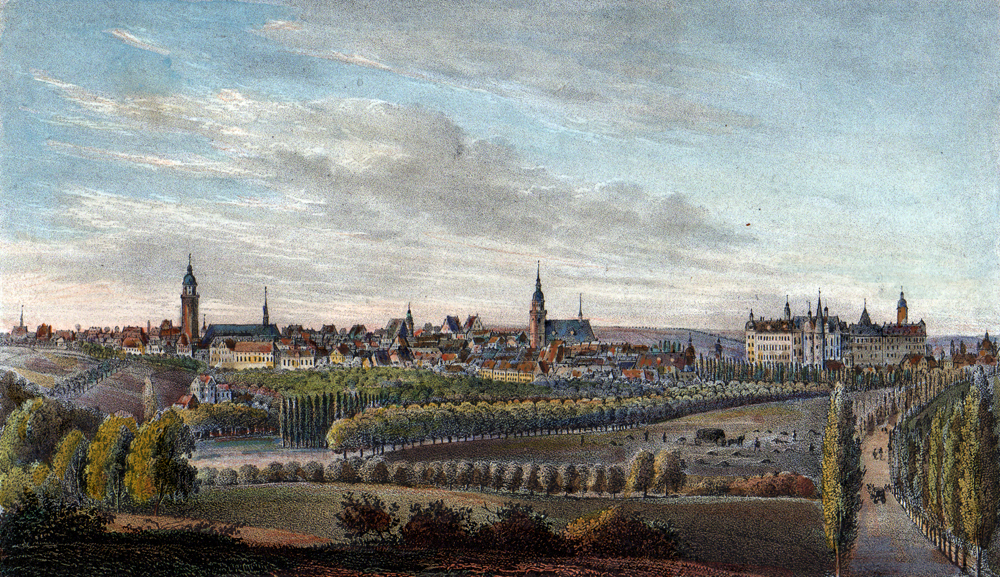

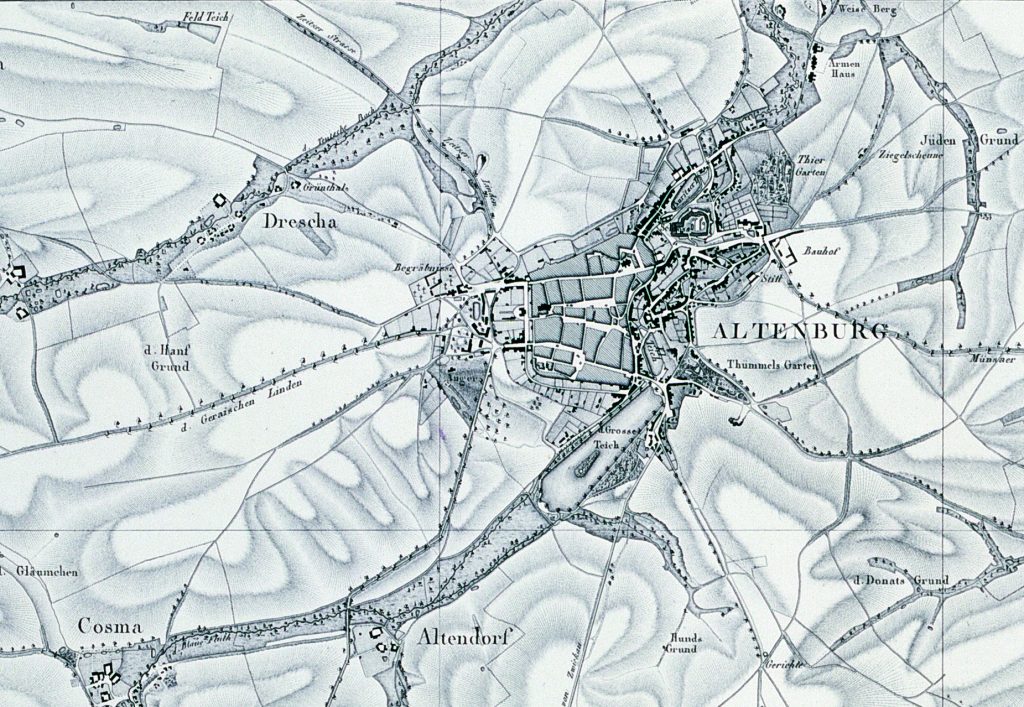

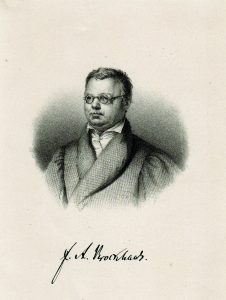

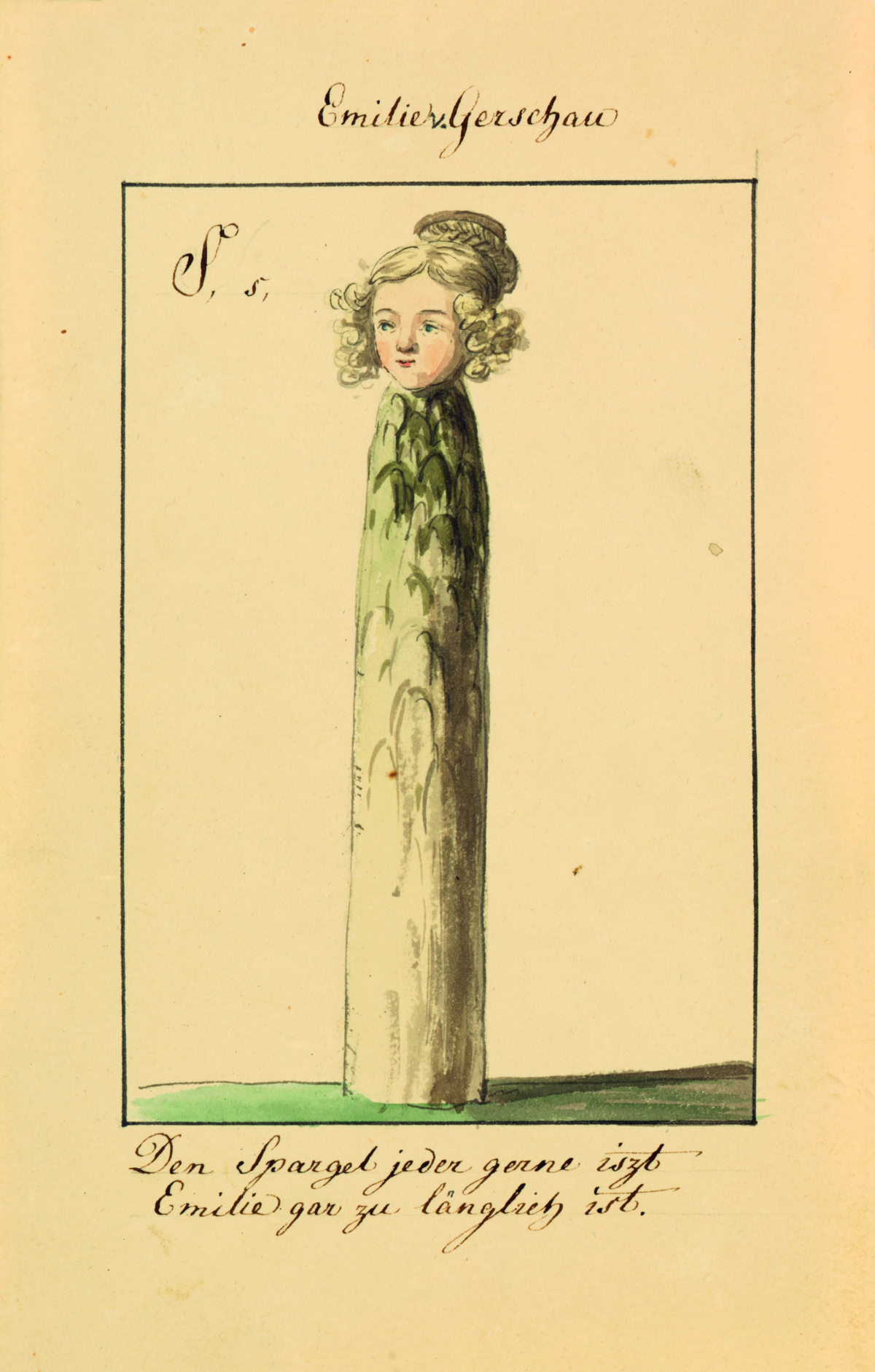

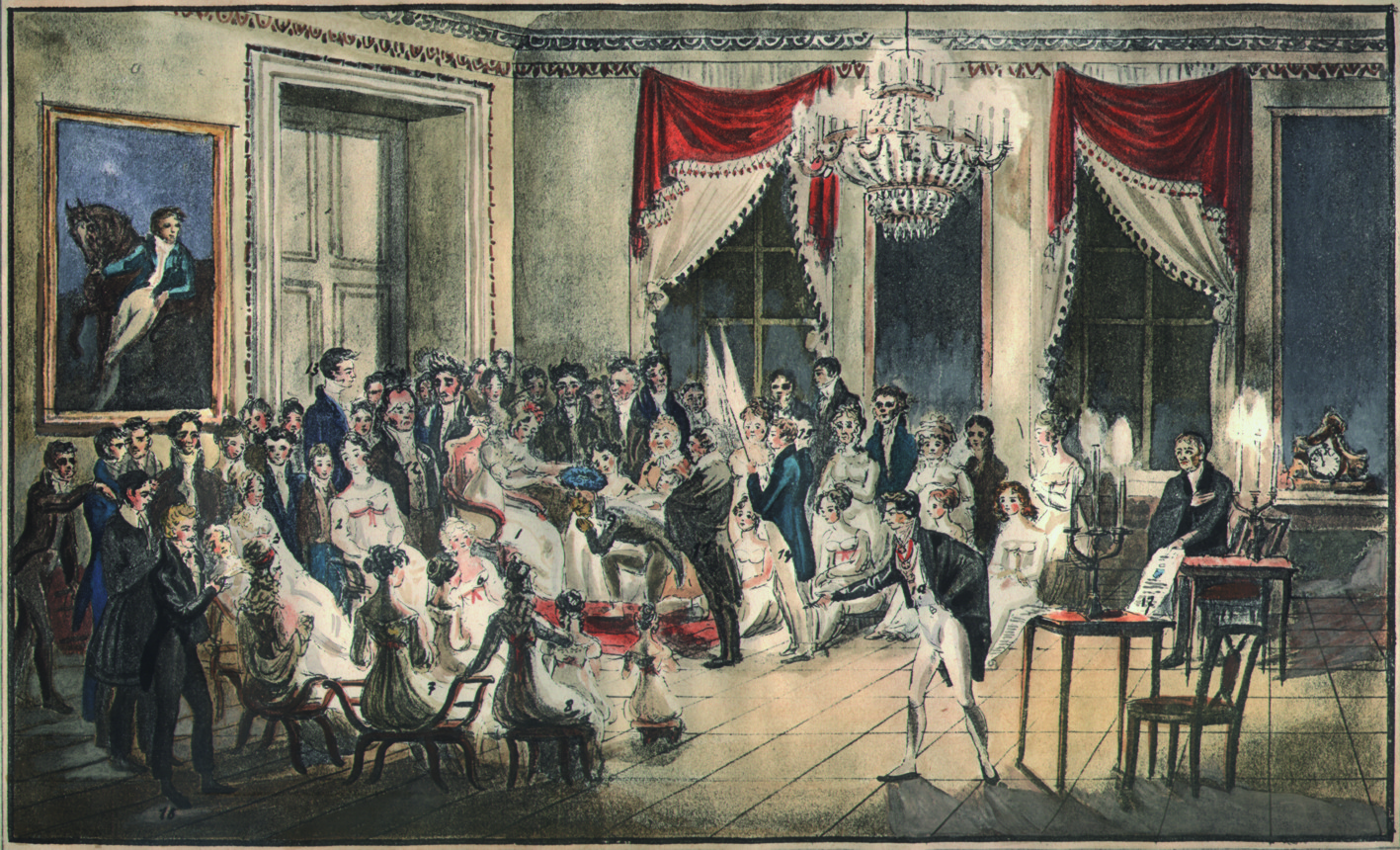

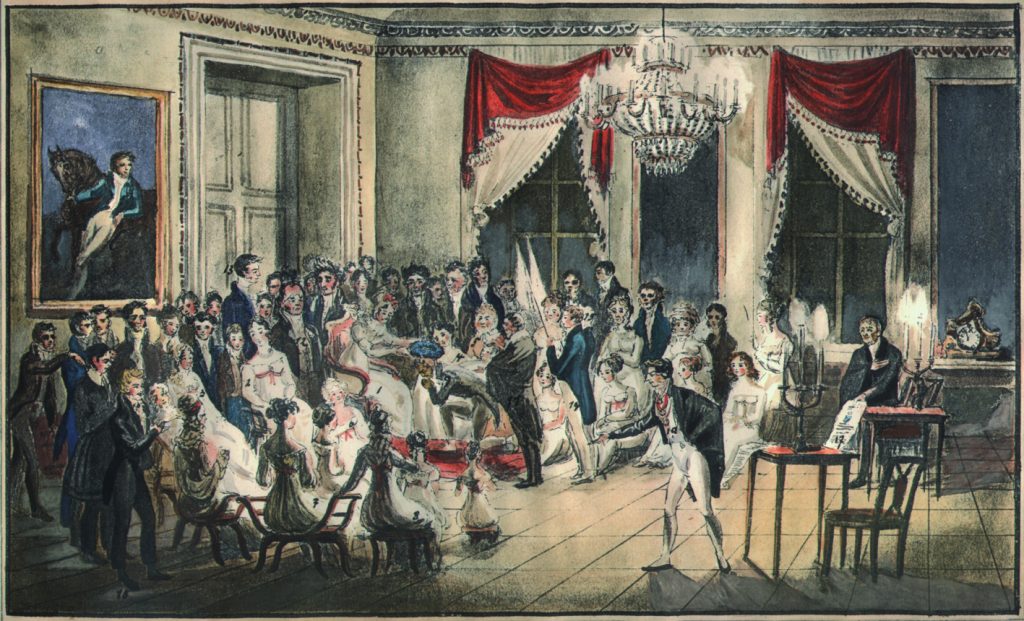

Wir wollen einladen zu einer Zeitreise in die Salons des 19. Jahrhunderts – im Altenburger Land im Dreiländereck Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, unweit von Weimar und Leipzig. Es ist die bewegte Zeit nach der französischen Revolution, in der Napoleon die Welt veränderte und der Wiener Kongress für Jahrzehnte Frieden stiftete. In dieser Zeit führte die kluge und schöne Herzogin von Kurland ihren bekannten Salon auf ihren Schlössern Löbichau und Tannenfeld. In Altenburg stiftete der Staatsmann Bernhard August von Lindenau sein bedeutendes Kunstmuseum mit öffentlicher Kunstschule. In den bürgerlichen Altenburger Salons entstand das beliebte Skatspiel. Friedrich Arnold Brockhaus gründete in Altenburg seinen bekannten Verlag. Und in Nöbdenitz ließ sich der Minister Hans Wilhelm von Thümmel unter einer 1000-jährigen Eiche begraben.

Die Salonkultur im Altenburger Land bietet hervorragende Anknüpfungspunkte für gemeinsame Projekte und die Vernetzung der verschiedenen Museen und anderen Kultur-Akteure. Posterstein ist für viele Touristen, die von Süden und Westen her in die Region kommen, quasi das Tor zum Altenburger Land. Salongeschichte fand in Weimar und Gotha statt, aber auch im Altenburger Land. Mit gemeinsamen Vermittlungs- und Veranstaltungskonzepten soll die Region vorangebracht und dieses spannende Thema belebt und gelebt werden.

Projektidee: Wiederaufbau des Nordflügels der Burg Posterstein

Das inhaltliche Gestaltungskonzept des Neubaus und der Freianlagen verknüpft die Orte der Europäischen Salonkultur im Altenburger Land: insbesondere Residenzschloss Altenburg, Lindenau-Museum, den Altenburger Marstall, die verschiedenen Palais in Altenburg und die Schlösser Tannenfeld und Löbichau.

Es nimmt direkten Bezug auf die Tourismusstrategie des Freistaates Thüringen, die die Entwicklung von touristischen Leitprodukten mit Alleinstellungsmerkmal und überregionaler Ausstrahlungskraft anregt.

Am 24. Juli 2017 gab es interessante und konstruktive Gespräche mit dem Thüringer Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee auf Burg Posterstein: Schwerpunkte waren die Tourismusstrategie im Altenburger Land und speziell die touristische Vermarktung von Burg Posterstein und der gesamten Region. Weitere Infos dazu gibt es im Video.

Es erfolgt eine konsequente Anknüpfung an die Geschichte und Orte der europäischen Salonkultur im Altenburger Land mit dem Ziel, die Salonkultur für Kulturtouristen erlebbar machen.

Das Konzept steht im direkten Bezug zur Dauerausstellung und zur Forschungsarbeit im Museum Burg Posterstein.

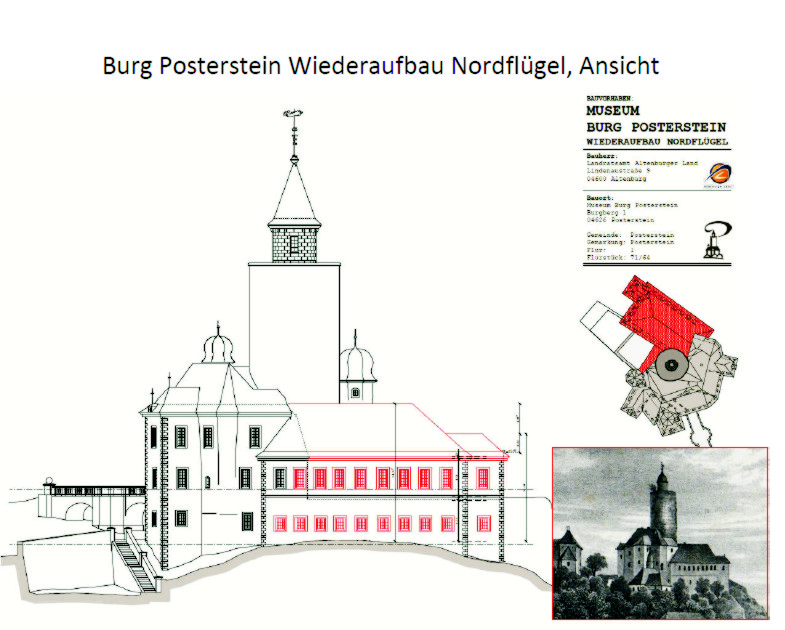

Wiederaufbau Nordflügel

Der neu gebaute Nordflügel hätte eine Grundfläche von rund 250 m² auf drei Geschossebenen und würde in der Kubatur des Vorgängerbaus entstehen. Die erforderlichen Erschließungs- und Sanitäranlagen sowie die Sicherstellung der Barrierefreiheit in der gesamten Burg Posterstein sind in die Planung integriert.

Der Neubau integriert multifunktionale Flächen und entsteht insbesondere als Informations-, Kommunikations- und Wissenszentrum für Kulturtouristen: Ein zentraler Aspekt wäre die Information zur Geschichte der Europäischen Salonkultur im Altenburger Land und in Thüringen in einem modernen innovativen Präsentationsformat. Die museale Präsentation des historischen Themas verbleibt in den historischen Räumen der Burg.

Die Idee #SalonEuropa: Ein Europäisches Zentrum für Salonkultur und Tourismus- und Informationszentrum in der Burg Posterstein

Der #SalonEuropa überträgt das historische Vorbild in die heutige Zeit und stellt kulturelle und politische Themen zur Diskussion. Mögliche Formate könnten sein: Stammtisch-Runden bzw. „Teestunden“ zu bestimmten Themen (z.B. historische Forschung, regionale Erinnerungskultur, aktuelle Politik), Konferenzen/Tagungen (z.B. Gastredner von Universitäten und Forschungseinrichtungen| Autoren-Lesungen), Blogparaden/Instawalks zu unterschiedlichen Themen und Orten, Workshops und Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Salontheater (z.B. Stücke auf kleiner Szene, beispielsweise in Kooperation mit Theater Altenburg-Gera), Vorträge/Lesungen/Podiumsdiskussionen (z.B. zur Salongeschichte, zu Europapolitik über europäische Kultur der Gegenwart und z.B. in Kooperation mit den Museen in Altenburg wie Residenzschloss Altenburg, Lindenau-Museum, Mauritianum Altenburg).

Ein erstes neues, experimentelles Format wird die Ausstellung #SalonEuropa vor Ort und digital Vernetzung damals und heute – Europa bedeutet für mich …? ab 23. September 2018 sein. Sie versteht sich als ein Labor. Ausgehend von der historischen Salonkultur um 1800 soll sie den Bogen schlagen in die heutige Zeit und zur aktuellen politischen Lage. Analog dazu soll im #SalonEuropa Labor Besuchern vor Ort und im Digitalen die Möglichkeit gegeben werden, ihre Gedanken zu Europa heute zu äußern.

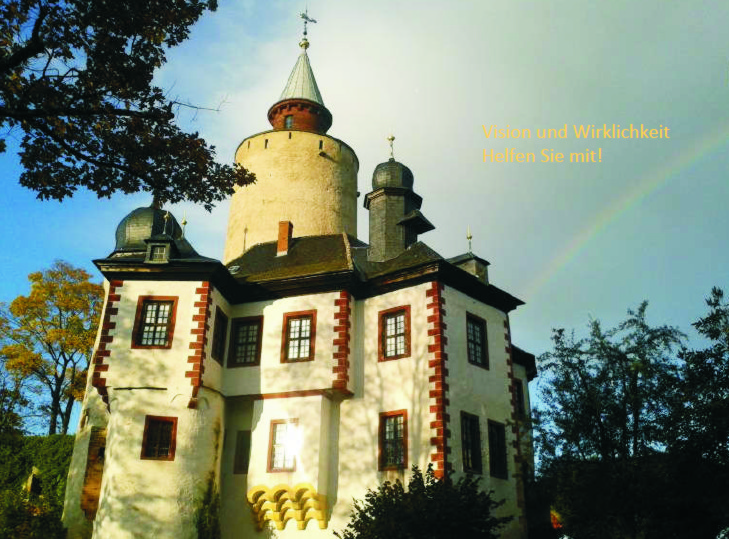

Die Ideen sind derzeit weit gereift und die Vision eines Zentrums für europäische Salonkultur im wieder aufgebauten Nordflügel der Burg in greifbare Nähe gerückt. Der Museumsverein Burg Posterstein e.V. hat sich entschlossen, mit Unterstützung von Sponsoren den Eigenanteil an den Kosten zu stemmen, sollte es zur Umsetzung der Pläne kommen. Jede Spende hilft!

Sparkasse Altenburger Land

DE41 8305 0200 1200 1646 32

HELADEF1ALT

Spendenbescheinigungen werden von uns erteilt.

AG Altenburg, VR 489, USt-IdNr.DE293965369

oder spenden Sie hier.

Ohne zusätzliche Ausgaben spenden kann man, wenn man seinen Online-Einkauf über diesen Link (Wecanhelp) oder Amazon Smile erledigt.

Von Klaus Hofmann / Museum Burg Posterstein

Weitere Beiträge zur #MuseumWeek 2018:

#WomenMW: Die Dame, die unter dem Pseudonym „Ernst Ritter“ schrieb

#CityMW: Tee im Salon – Die Altenburger Gesellschaft um 1810

Die Themen der internationalen Museumswoche

Die Themen der internationalen Museumswoche