Spätestens nach der Katastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 verbreitete sich überall in Deutschland und Europa die Angst davor, dass radioaktive Belastungen in der Umwelt zu Gesundheitsschäden führen können. In der DDR war das weiterhin kein Thema und Informationen darüber nicht öffentlich zugänglich. So blieben auch die Wismut und der Uranbergbau bis zum Ende der DDR ein Tabuthema. 1990 endete mit der deutschen Wiedervereinigung 40 Jahre Uranabbau in Thüringen und Sachsen – einer der größten Uranproduzenten weltweit. Teil 5 unserer mitwachsenden, digitalen Begleitausstellung “Landschaft nach der Wismut” erzählt von der Sanierung der Bergbau-Landschaft.

Die deutsch-deutsche Wiedervereinigung beendete 1990 den Uranabbau in Thüringen und Sachsen. Bis dahin förderte die SDAG Wismut als Reparationsleistung nach dem Zweiten Weltkrieg für das sowjetische, hauptsächlich militärische Atomprogramm rund 220.000 Tonnen Uran. Damit war die „Wismut“, nach den USA und Kanada, einer der größten Uranproduzenten weltweit. Die Geschichte dieses Bergbaus erzählt Teil 3 unserer Blog-Serie.

Zerklüftete Landschaften und Plattenbau-Siedlungen

Geblieben aber waren die Hinterlassenschaften des Bergbaus. 1991 übernahm die Bundesrepublik Deutschland den sowjetischen Anteil der SDAG Wismut und überführte den ganzen Betrieb in das Sanierungsunternehmen Wismut GmbH.

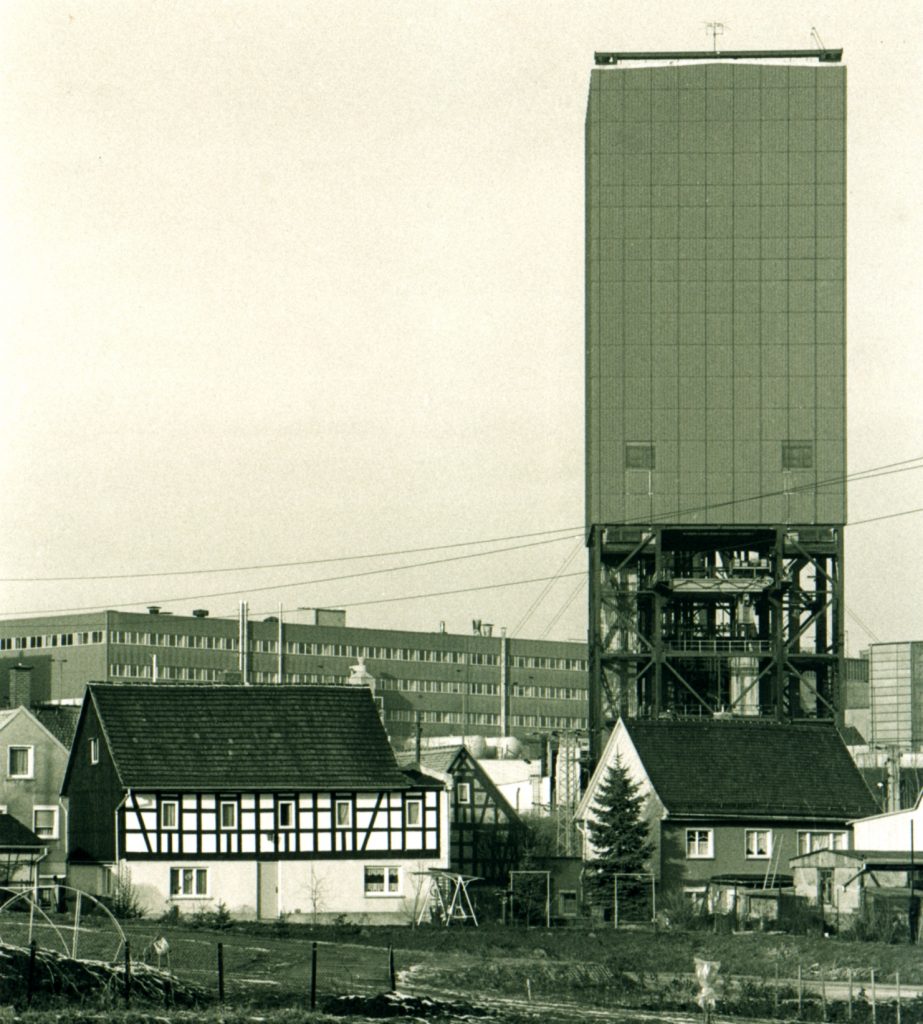

Sichtbare Zeugnisse waren stillgelegte Bergwerke, zerklüftete Landschaften, aufgeschüttete Kegel- und andere Halden, stillgelegte Tagebaue, Bohrlöcher auf den Feldern und verunreinigte Flüsse. Nicht zu vergessen sind auch die Plattenbausiedlungen an den Rändern der Städte, die vorwiegend von Bergarbeitern bewohnt waren.

Die Wismut GmbH erhielt vom Bund den Auftrag, die Bergbauhinterlassenschaften zu sanieren. Ein Teil der Bergleute arbeitete in den Sanierungsbetrieben weiter, andere wurden abgefunden und mussten sich neue Arbeit suchen. Die Arbeitslosigkeit in der Region stieg (allerdings nicht nur wegen der Einstellung des Bergbaus) in der Mitte der 1990er Jahre sprunghaft auf etwa 25 Prozent an. Die Unzufriedenheit über die zerstörte oder nicht anerkannte Lebensleistung dauert bei manchem ehemaligen Wismutkumpel bis heute an.

Die Sanierung seit 1991

„Das Sanierungsprojekt Wismut ist, auch im internationalen Vergleich, ein einmaliges Großprojekt im Bergbau und des Umweltschutzes.“ steht auf der Webseite des Unternehmens zu lesen.

Bis 2019 wurden vom Bund 6,9 Milliarden Euro in die Sanierung der Bergbaugebiete in Thüringen und Sachsen investiert. Die schiere Dimension der Aufgabe soll die nachfolgende Auflistung verdeutlichen. Die Angaben sind der Webseite der Wismut GmbH entnommen:

Die Sanierung – in Zahlen

Untertage: 1500 km offene Grubenbaue,

Übertage: 2600 ha Fläche,

58 Halden und 311 Mio. m³ Haldenmaterial,

4 industrielle Absatzanlagen

und 160 Mio. m³ radioaktive Schlämme.

Schwerpunkte der Sanierung

Stilllegung der Bergwerke,

Flutung der Gruben,

Wasserreinigung,

Demontage und Abbruch von Anlagen und Gebäuden,

Sanierung von Halden und Schlammteichen,

Umweltüberwachung.

Stand der Sanierung 2020

Derzeit sind zwischen 80 und 90 Prozent der Altlasten saniert.

Im Laufe der Jahre verschwanden die Kegelhalden Paitzdorf und Reust im Tagebau Lichtenberg, der damit verfüllt wurde. Untertageanlagen wurden versetzt, gesichert und geflutet, Wasseraufbereitungsanlagen errichtet und die Schachtgebäude rückgebaut.

Die Einzelheiten und technischen Details sind ausführlich auf der Webseite der Wismut GmbH nachzulesen oder können in einem Videofilm nachvollzogen werden.

Beides veranschaulicht die Komplexität der Aufgaben eindrücklich.

Die Sanierungsleistungen, die seither erbracht wurden, sind beeindruckend.

Allerdings stellt sich rückblickend doch die Frage, warum nicht die Sanierung der Hinterlassenschaften der Wismut mit der Ansiedlung von Zukunftstechnologien verbunden wurde. Große Flächen standen dafür zur Verfügung. Sicherlich war es nicht Auftrag der Wismut GmbH, aber eine einmalige Chance ist vertan. Bleibt zu hoffen, dass bei dem bevorstehenden Kohleausstieg in der Lausitz und im Rheinland anders verfahren wird.

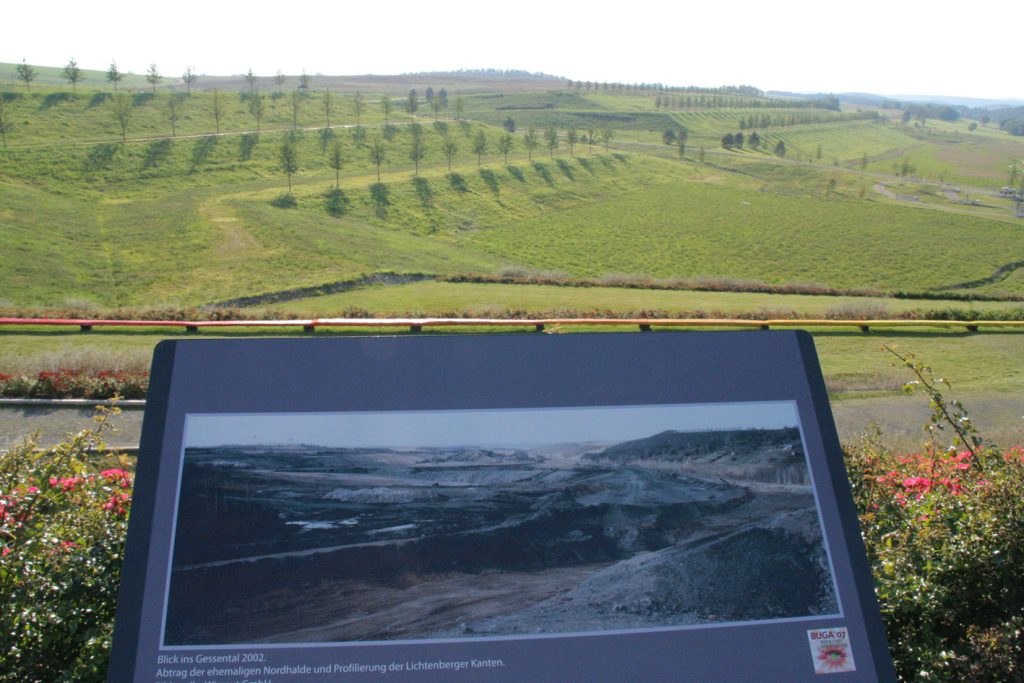

Stattdessen wurden in den 1990er Jahren von den angrenzenden Kommunen zwar Gewerbeparks nach herkömmlichen Vorbild mit viel Fördergeld geschaffen, diese konnten aber den Bedarf an Arbeitsplätzen bei Weitem nicht decken. Letztendlich gelang es, die Bundesgartenschau 2007 nach Gera und Ronneburg zu holen. Im Zuge der Vorbereitung erfuhren die ehemaligen Bergbauflächen zumindest eine neue landschaftliche Nutzung, die durchaus gelungen ist.

Die Bundesgartenschau in Ronneburg und Gera

2007 präsentierte die Bundesgartenschau Gera Ronneburg (BUGA) von April bis Oktober die sanierten und neu gestalteten Gebiete „Neue Landschaft Ronneburg“, Stadtpark Ronneburg und Hofwiesenpark Gera.

Ausflugs-Tipps

Ausstellung im „Objekt 90“

Die Ausstellung im „Objekt 90“ der Wismut GmbH zeigt alle Etappen der Wismut-Geschichte von der Anfangszeit des weltweit viertgrößten Uranerzproduzenten bis hin zur Sanierung der Hinterlassenschaften.

Hier geht’s zum Videofilm

Öffnungszeiten: Donnerstag – Sonntag, 13-17 Uhr

Anfahrt: Weidaer Straße, 07580 Ronneburg

„Neue Landschaft“ Ronneburg

Die „Neue Landschaft“ Ronneburg ist ein Areal von rund 800 Hektar im ehemaligen Bergbau-Revier um Ronneburg, das vom Gessental, der Schmirchauer Höhe bis zum Reuster Turm reicht. Dazu gehören u.a. „Objekt 90“ und die Erlebnisbrücke „Drachenschwanz“.

Öffnungszeiten: Sonnenaufgang bis Untergang

Parkplätze: Grobsdorfer Straße und in der Forststraße

Kulturlandschaft Resurrektion Aurora

Ein Radweg verbindet u.a. den ehemaligen Schacht Korbußen, die Halde Beerwalde, das Monumentalbild „Friedliche Nutzung der Atomenergie“ und das Bergbaudenkmal „Fördergerüst Schacht 403 Drosen“.

Bergstadt Ronneburg

Der Uranerzbergbau wurde übertägig bis an die Stadtgrenzen herangeführt, bzw. unter Teilen des Stadtgebietes durchgeführt. Von der Geschichte zeugen u.a. noch das Schaubergwerk und der „Schacht 407“.

Ausführliche Informationen hat der Bergbauverein Ronneburg e.V. aufbereitet. Hier gelangen Sie zur Website des Vereins.

Zusammengefasst von Klaus Hofmann

Weiterführende Informationen

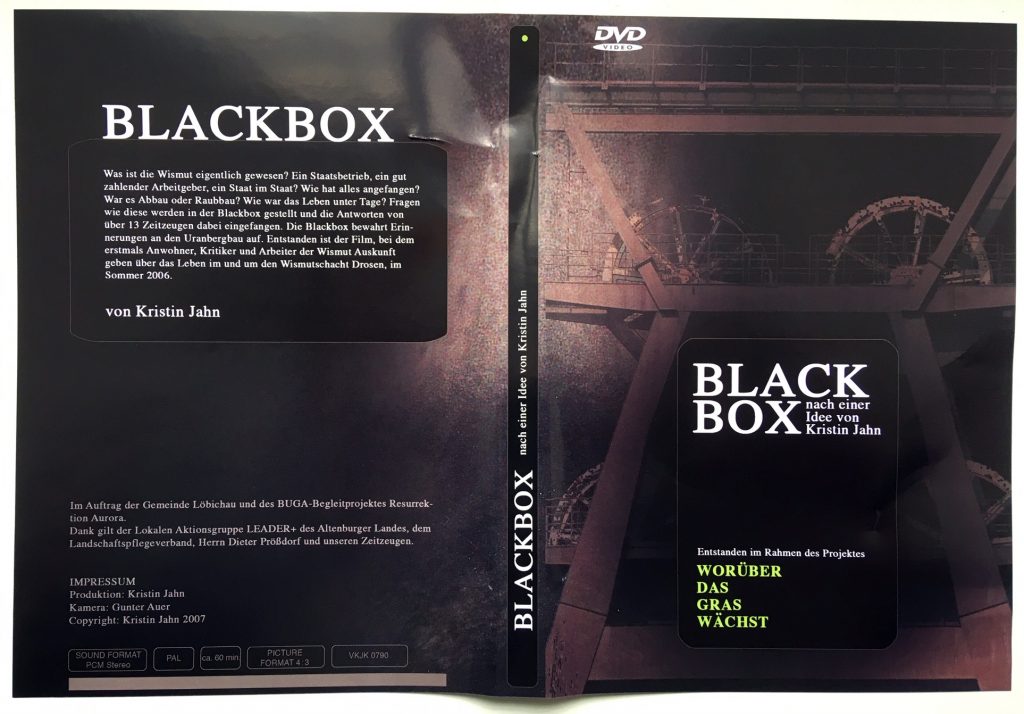

DVD Blackbox

Worüber das Gras wächst- Zeitzeugen berichten.

Erinnerungen an den Wismutbergbau

von Gunter Auer und Dr. Kristin Jahn, 2007

Der Film kann im Museum für 5,00 zzgl. Versandkosten bestellt werden.

URANATLAS, Daten und Fakten über den Rohstoff des Atomzeitalters:

Die Altlast der Wismut, Uranbergbau in Sachsen und Thüringen: Fast vergessen, mit Milliardenaufwand saniert, aber immer noch ein Problem, Seite 30/31

Der URANATLAS ist ein Kooperationsprojekt und wird gemeinsam von Le Monde diplomatique, der Nuclear Free Future Foundation, der Rosa-Luxemburg-Stiftung sowie dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland herausgegeben. 1. Auflage: September 2019

Hier geht’s zum Download