In der Weihnachtszeit möchten wir Sie in Folge 7 unseres Podcasts LeseZEIT mitnehmen in den Berliner Salon der Herzogin von Kurland. Anhand von Gustav Partheys Jugenderinnerungen reisen wir ins Jahr 1806 in die stimmungsvollen Räume des kurländischen Palais Unter den Linden.

Wie immer können Sie diese Folge als Blogpost lesen oder als Podcast anhören:

Podcast: Play in new window | Download

Subscribe: RSS

„Markt und Straßen stehn verlassen,

aus: „Weihnachten“ von Joseph von Eichendorff (1788–1857)

Still erleuchtet jedes Haus,

Sinnend geh ich durch die Gassen,

Alles sieht so festlich aus.“

Und mit diesen berühmten Worten aus der ersten Strophe des Gedichtes „Weihnachten“ des Lyrikers Joseph von Eichendorff (1788–1857) beginnt unsere weihnachtlich-winterlichen siebten Folge der LeseZEIT mit Geschichte und Geschichten aus dem Museum Burg Posterstein.

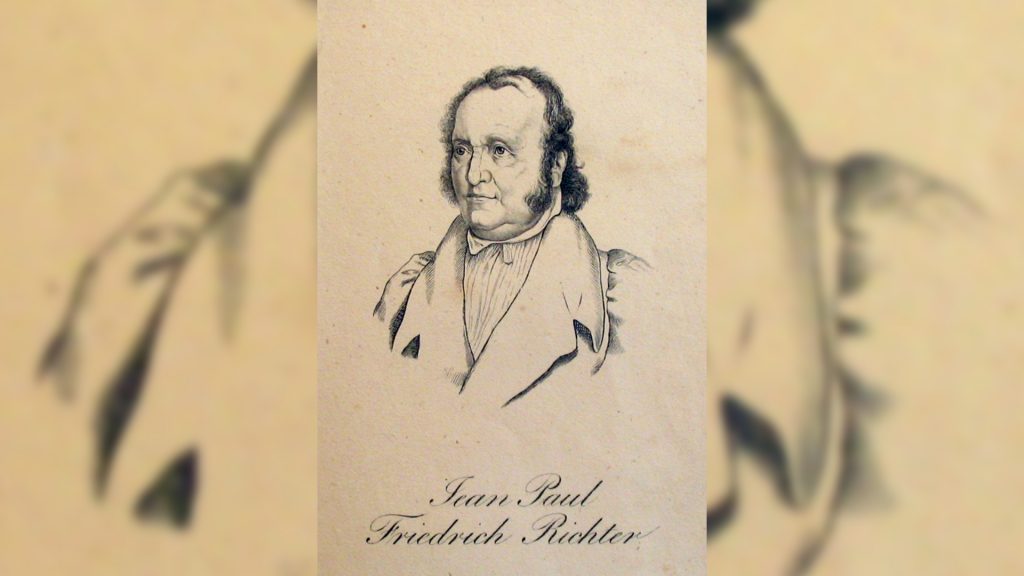

Passend zur Jahreszeit tauchen wir heute gemeinsam in eine winterliche Geschichte ein, die uns Gustav Parthey (1798–1872) in seinen Jugenderinnerungen beschreibt. Vielleicht erinnern Sie sich an unsere dritte LeseZEIT-Folge, in der wir schon einmal mit dem Altertumsforscher und Buchhändler Gustav Parthey (1798–1872) im Jahr 1812 von Berlin zur Herzogin von Kurland nach Löbichau reisten?

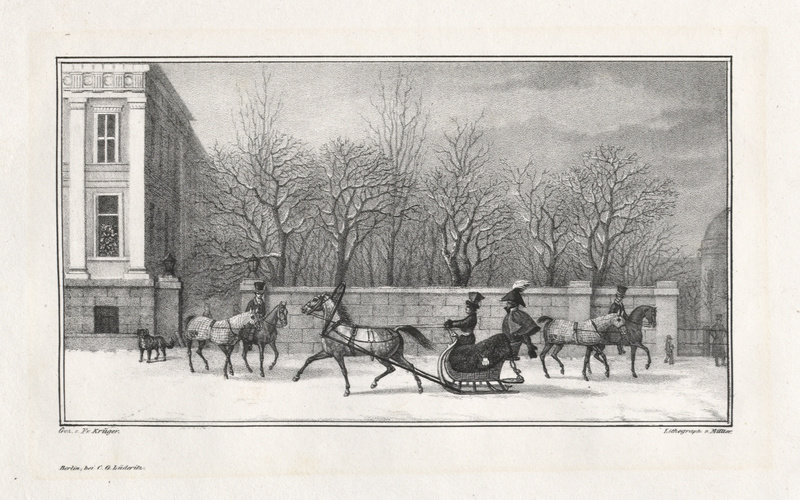

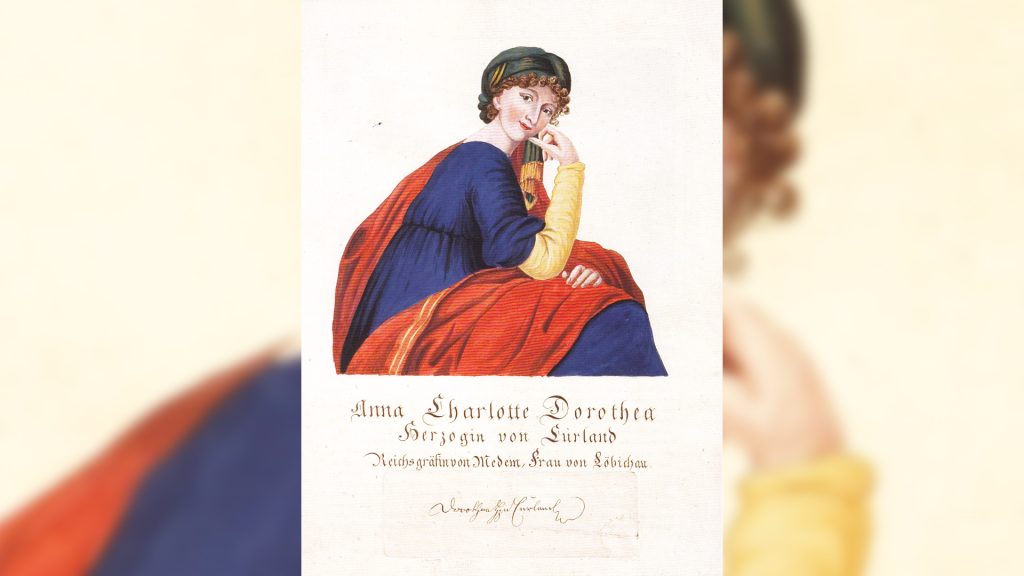

Heute wollen wir mit dem jungen Parthey einen Winter in Berlin verbringen und besuchen dabei auch die Herzogin Anna Dorothea von Kurland in ihrem Salon, den Sie seit 1805 im „kurländischen Haus“ führte. Dort, im Palais Unter den Linden Nummer 7, verbrachte Sie oft die Wintermonate. Das Haus wurde um 1734 erbaut und diente im 18. Jahrhundert u.a. Prinzessin Amalie, der Schwester Friedrichs II., als Wohnstätte. 1805 ging es in den Besitz der Herzogin Anna Dorothea von Kurland über. Während der französischen Besatzung Berlins unter Napoleon I. bewohnte der französische Stadtkommandant das Palais. 1837 verkaufte die jüngste Tochter der Herzogin von Kurland, Dorothée, das Haus an Zar Nikolaus I., der dort die Russische Botschaft zu Berlin einrichtete. Nach nationalsozialistischer Nutzung seit 1942 wurde das Kurländische Palais im Februar 1944 bei den alliierten Luftangriffen auf Berlin zerstört. An seiner Stelle befindet sich aber noch heute die Botschaft der Russischen Föderation in Berlin.

Da wir in der dritten Folge der Lesezeit unseren heutigen Autor Gustav Friedrich Konstantin Parthey bereits vorgestellt haben, möchte ich Ihnen an seiner statt, kurz die Protagonisten unserer heutigen Episode nennen. Zu einigen der Personen liefert Parthey selbst eine Erläuterung. Zu anderen möchte ich gern noch ein paar Worte verlieren.

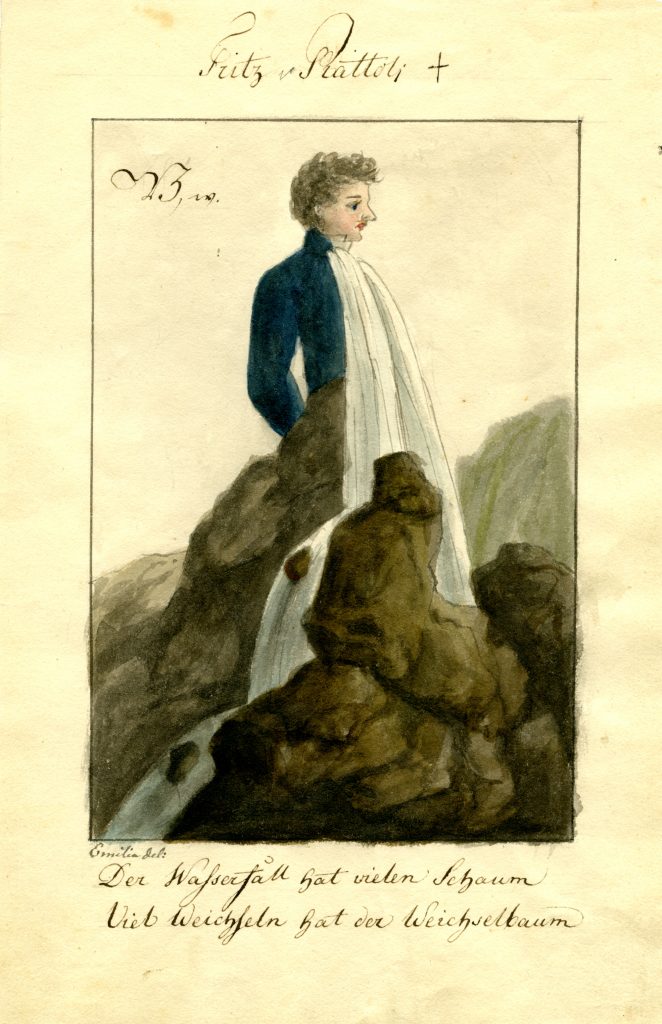

Neben dem Erzähler Gustav, um dessen Erinnerungen aus Jugendzeiten es schließlich geht, treten dessen Eltern – Hofrat Friedrich Parthey (1745–1822), einstiger Gesellschafter der Herzogin von Kurland, und seine Frau Charlotte Wilhelmine (1767–1803), älteste Tochter des Buchhändlers Friedrich Nicolai, auf. Zudem wird Gustav fast immer von seiner Schwester Lili Parthey und seinem Pflegebruder Fritz begleitet.

Fritz von Piattoli (1800–1849) war der uneheliche Sohn Johannas, der dritten Tochter Dorothea von Kurlands. Sein Vater war der Musikdirektor Arnoldi aus Sagan. Im Alter von zehn Jahren wurde er von der Baronesse Julie Vietinghoff, einer Hofdame und Begleiterin der Herzogin von Kurland, adoptiert. Seit 1808 wurde Fritz schließlich als Pflegekind in die Familie Parthey aufgenommen und lebte bis 1818 in deren Haus.

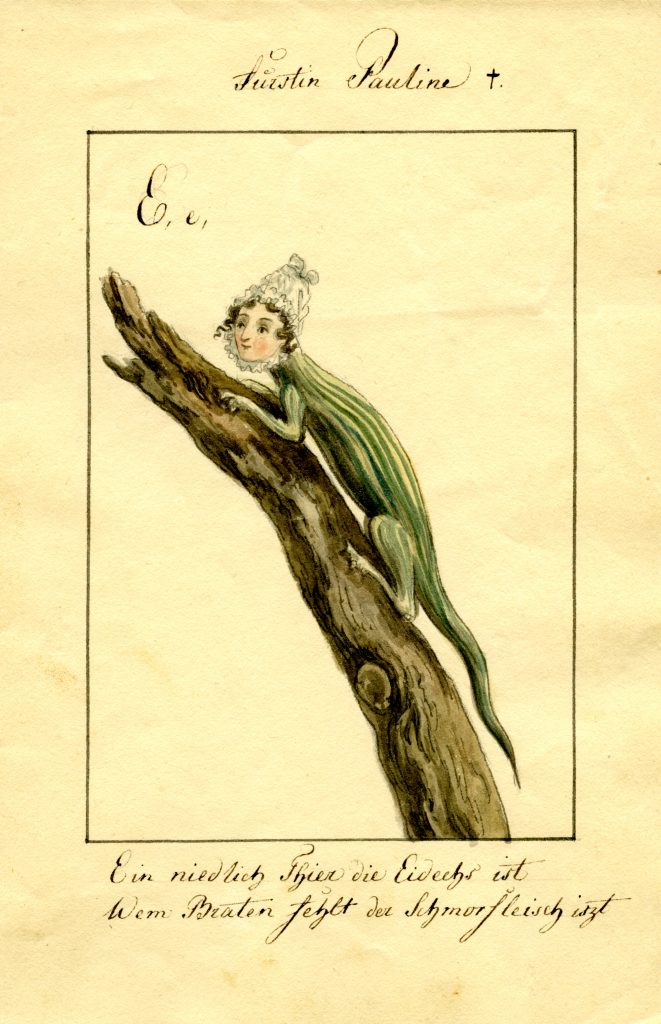

Auf Seiten der Kurländer finden neben der Herzogin Dorothea selbst, auch ihre Töchter Wilhelmine, Pauline, Johanna – hier Jeanette genannt – und Dorothée – im Laufe der Geschichte gern als „Prinzeßchen“ bezeichnet – Erwähnung. Besonderes Augenmerk sollte hier auf Prinz Konstantin, den Sohn Paulines geworfen werden. Konstantin oder besser vollständig: Friedrich Wilhelm Konstantin Hermann Thassilo von Hohenzollern-Hechingen (1801–1869), war das einzige Kind des Fürsten Friedrich von Hohenzollern-Hechingen (1776–1838) aus dessen Ehe mit Prinzessin Pauline Biron von Kurland (1782–1845), der zweiten Tochter Dorotheas. Der Bericht Partheys bezieht sich auf die Jahre nach 1806. Noch in der Obhut der Mutter, müssen wir uns den Erbprinzen des Hauses Hohenzollern-Hechingen also im zarten Alter von sechs oder sieben Jahren vorstellen.

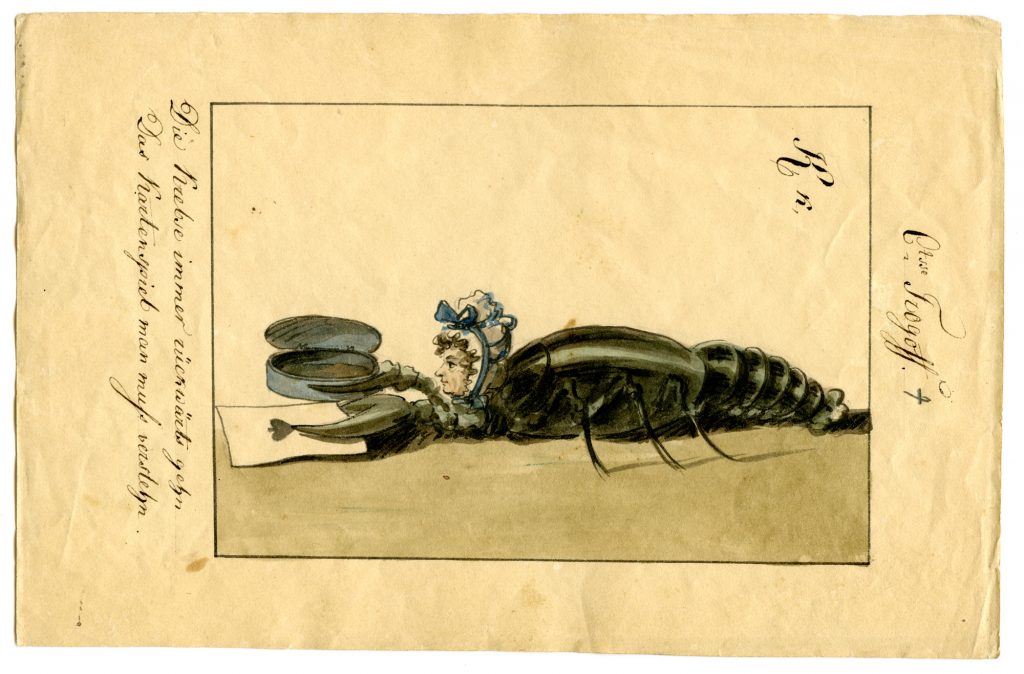

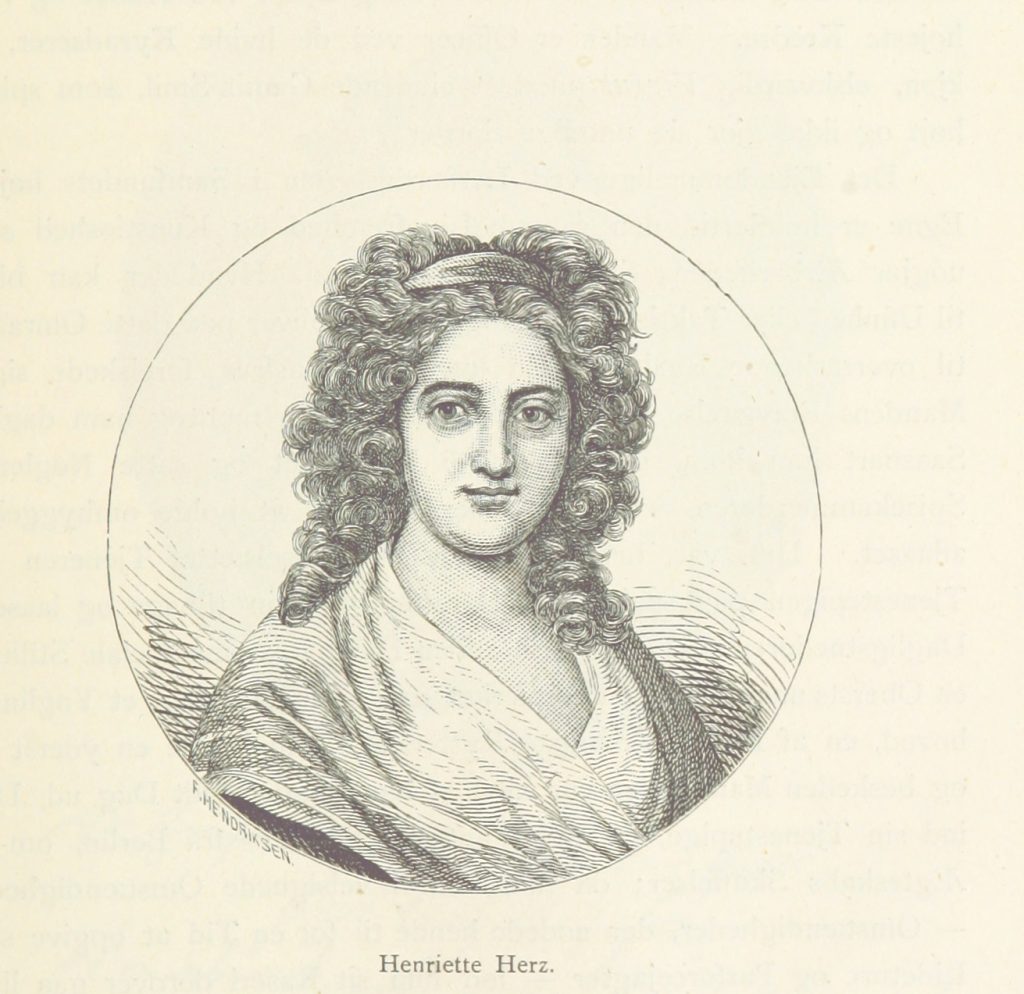

Zum krönenden Schluss soll noch Madam Herz hervorgehoben werden. Bei dieser Dame handelt es sich um keine Geringere als Henriette Julie Herz (1764–1847), die einen der bekanntesten jüdischen Salons in Berlin führte. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Arzt Marcus Herz (1747–1803), etablierte Henriette Herz einen Doppelsalon in ihrem Hause, der sowohl den wissenschaftlichen Kreis um ihren Mann, als auch ihren eigenen literarischen Zirkel umfasste. Nach dem Tod ihres Mannes musste Henriette Herz ihre Gesellschaften einschränken und schloss sich u.a. dem Kreis um Rahel Varnhagen an. Auf den Vorschlag des Lyrikers und Finanzrats Leopold Friedrich Günther von Goeckingks (1748–1828) wurde sie nach einigem Zögern Englischlehrerin für die jüngste Tochter der Herzogin von Kurland und so ebenfalls Teil der Gesellschaft Dorotheas in Berlin.

Nun aber genug der Vorrede! Kommen wir zum eigentlichen Höhepunkt: Ein Winterbericht mit weihnachtlichen Episoden aus der Feder Gustav Partheys.

Ich lese aus dem Kapitel „Herzogin von Kurland in Berlin“, in: Gustav Parthey: Jugenderinnerungen. Handschrift für Freunde, Erster Theil“, erschienen im Verlag Ernst Frensdorff, Berlin 1907. Die Ausschnitte befinden sich auf den Seiten 95 bis 107.

„Einen grellen Gegensatz zu den dunkeln einförmigen Winterabenden beim Grosvater Nicolai bildeten die glänzenden Gesellschaften bei der Herzogin von Kurland, wohin mein Vater uns nur in sehr seltnen Fällen mitnahm, weil er den richtigen Grundsatz hatte, daß für einfache, bürgerlich erzogene Kinder eine solche fürstliche Pracht nichts tauge.

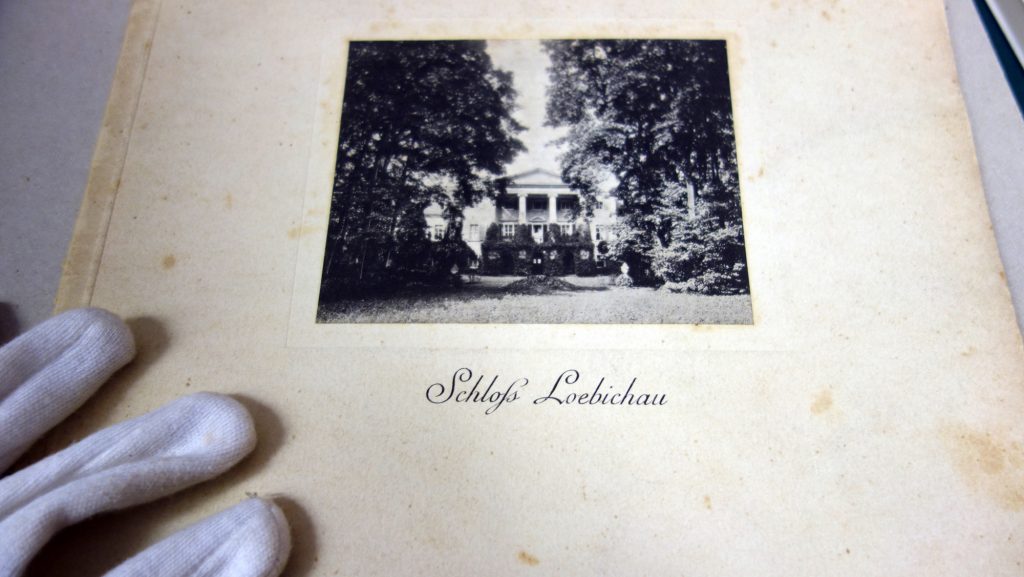

Die Herzogin hatte sich nach dem Tode des Herzogs in Deutschland niedergelassen; sie lebte den Winter in Berlin, den Sommer auf ihrem Landgute Löbichau bei Altenburg. Ihr Mann, der letzte Herzog von Kurland, hatte sich entschlossen, da sein einziger Sohn gestorben war, sein Herzogthum i. J. 1795 an Rußland zu verkaufen. Der Preis war auf eine Million Dukaten festgesetzt worden, allein nach dem Tode des Herzogs (i. J. 1800) gerieten die russischen Abzahlungen allmälig in’s Stocken; alle Reclamationen waren umsonst; im Wege des Prozesses blieb gar nichts zu erwarten, und so erhielten denn die Erben, wie ich dies später aus dem Munde der Herzogin selbst erfuhr, statt eines Dukaten nicht mehr als 17 Silbergroschen.

Schon früher hatte der Herzog in Deutschland große Güterankäufe gemacht; in Schlesien erwarb er das Herzogthum Sagan, in Böhmen die Herrschaft Nachod, in Sachsen das Landgut Löbichau. In Berlin besaß die Herzogin ein schönes Haus unter den Linden No. 7, das in meiner Jugend allein mit dem Namen des kurländischen Hauses bezeichnet wurde. Sie richtete sich darin auf das geschmackvollste ein, und versammelte einen Kreis von allen Berliner Notabilitäten um sich.

Von den vier Töchtern der Herzogin erhielt die älteste, Wilhelmine, das Herzogthum Sagan; sie war zuerst an den französischen Prinzen Rohan, dann an den russischen Fürsten Trubetzkoi verheirathet. Die zweite Tochter Pauline heirathete den regierenden Fürsten von Hohenzollern-Hechingen, die dritte, Jeanette, den neapolitanischen Fürsten Acerenza-Pignatelli. Die vierte Tochter Dorothea lebte bei ihrer Mutter; sie war im Jahre 1806, als wir Kinder anfingen in das herzogliche Haus zu kommen, 13 Jahre alt und von wunderbarer Schönheit. […]

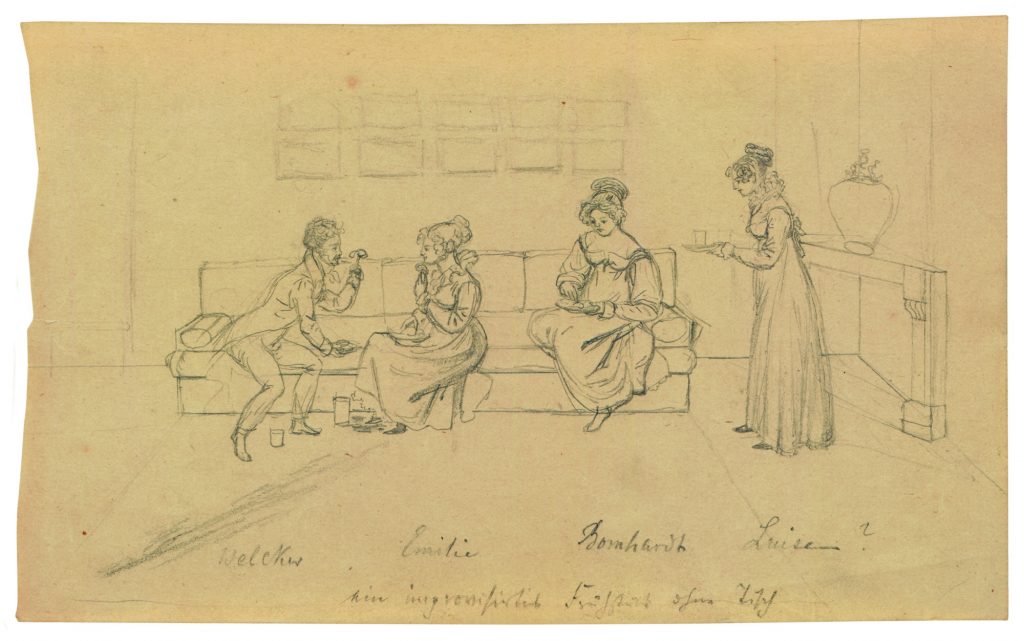

Wir Kinder verkehrten bei der Herzogin meist in einem Zimmer neben dem Salon. Eines Abends belustigte uns Fritz durch die Nachahmung der verschiedensten Thierstimmen, worin er eine große Virtuosität besaß. Er krähte wie ein Hahn, bellte wie ein Hund und miaute wie eine Katze. Dies alles wußte er anfangs so geschickt zu mäßigen, daß er hoffen konnte, im Salon nicht gehört zu werden; allein beim Blöken des Kalbes vergaß er sich so sehr, daß der unharmonische Ton weithin durch die Zimmer schallte. Ganz entrüstet und mit gerunzelter Stirn eilte mein Vater herein; er wurde aber bald durch Prinzeßchens [Dorothée] Schmeichelworte begütigt.

Eines Abends fanden wir bei Prinzeßchen eine nicht mehr ganz junge Frau von hoher Gestalt und von wahrhaft wunderbarer Schönheit. Wir erfuhren, es sei eine arme Jüdin, Madam Herz, von der die Prinzessin englischen Unterricht erhielt. Nie werde ich den Glanz dieser Erscheinung vergessen. Wenn die Prinzessin eine ideale jugendliche Figur, eine Hebe oder Venus darstellte, so konnte man Madam Herz einer Juno oder Proserpina vergleichen. […]

Eines Winters erhielt die Herzogin den Besuch ihrer zweiten Tochter, der Fürstin von Hohenzollern-Hechingen mit den Erbprinzen Konstantin, der ungefähr in meinem Alter war (geb. 1801, ⴕ 1869). Anfangs hatte ich einen großen Respekt vor ihm, und wagte bei meiner angebornen Zurückhaltung kaum, ihn anzureden. Als ich sah, daß er ein Mensch sei, wie alle andern, so faßte ich bald mehr Muth, und wir spielten sehr vergnügt zusammen. Weil aber allen Knaben die Kampflust angeboren ist, und sie ihre Kräfte gegen einander versuchen wollen, so kam es auch zwischen uns sehr bald zum Balgen und Ringen, das ich in der Schule zwar weniger als andre, aber doch geübt hatte. Dabei galt es nun als höchst unwürdig, gegen alles Kriegs- und Völkerrecht verstoßend, einander in den Haaren zu raufen. Ich setzte dies als stillschweigende Bedingung bei meinem fürstlichen Gegner voraus; da er indessen, als ich einmal im Vortheil war, mir in die Haare fuhr, so that ich dasselbe mit solcher Vehemenz, daß er in ein fürchterliches Geschrei ausbrach. Der ganze Salon eilte herbei, die Fürstin von Hohenzollern fand ihren Thronerben in Thränen, ich stand, einen Flausch seiner blonden Haare haltend, sehr verlegen daneben, und erwartete ein schreckliches Strafgericht. Aber o Wunder! nachdem ich die Sache wahrheitsgetreu erzählt, und der Prinz nicht läugnen konnte, daß er mir zuerst in die Haare gefahren sei, so ward ich von seiner Mutter mit Liebkosungen überhäuft, dafür, daß ich ihrem ungezogenen Sohn gezeigt, wie er sich nicht alles gegen andre erlauben dürfe. „Siehst du wohl, Konstantin“, so schloß sie ihren Sermon an den zerzausten Erbprinzen, „wer ausgiebt, der muß einnehmen!“

In diesem Winter schickte der galante Kaiser Alexander von Rusland der Herzogin zwei gewaltig große Spiegel aus einem Stücke mit prachtvollen goldnen Rahmen, vielleicht um sie über die ausbleibenden Geldzahlungen zu trösten. Mein Vater besorgte das Auspacken, und ließ sie vorläufig in einer Entrée des kurländischen Hauses aufstellen. Dies gab dem Prinzen Konstantin und mir die schönste Gelegenheit, uns recht oft und recht lange davor zu bewegen, und in Rüstungen aus Pappe gehüllt, davor zu exerciren. Als aber mein Vater eines Tages bemerkte, daß der Prinz mit seinem blechernen Säbel den kostbaren Platten in eine gefährliche Nähe kam, so fanden wir das nächste Mal das Zimmer verschlossen, und alle Bitten um Einlaß wurden von dem an Gehorsam gewöhnten Haushofmeister abgewiesen.

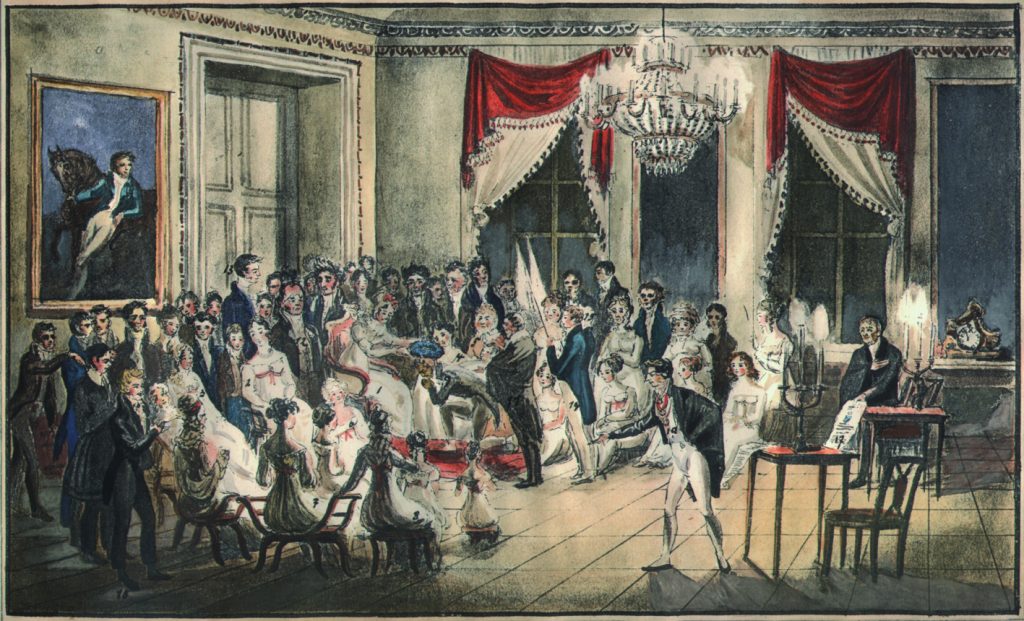

Zu Ehren des Besuches der Fürstin von Hohenzollern wurde in jenem Winter das Weihnachtsfest im kurländischen Hause mit besonderem Glanze gefeiert; ich erinnere mich sehr wohl, daß nur auf ganz besonderes Bitten der Herzogin mein Vater darin willigte, uns mitzubringen. Es ereignete sich dabei ein Unfall, der mich, wenn ich daran denke, noch immer mit Schrecken erfüllt. In den hellerleuchteten Sälen waren viele Tische mit bunten Weihnachtspyramiden und Geschenken aufgestellt, eine froh bewegte Gesellschaft wogte auf und ab. Die Herzogin Mutter, ja sogar –Großmutter strahlte im Schimmer einer unverwelklichen Schönheit, und konnte in vieler Hinsicht die Vergleichung mit ihrer Tochter wohl aushalten. Nie werde ich die seelengewinnende Freundlichkeit vergessen, mit der sie uns drei, meine Schwester, Fritz und mich zu den für uns bestimmten Tischchen hinführte, die mit allerhand werthvollen Geschenken bedeckt waren. Als Hauptstück stand auf meinem Tische ein kleines zweirädriges Wägelchen, inwendig mit einem Uhrwerk versehn. Wurde dieses aufgezogen, so fuhr der Wagen von selbst in der Stube herum. Diese eigne Bewegung eines unbelebten Körpers hatte für die Kinder etwas wunderbares, beinahe übernatürliches, und wurde von allen Seiten angestaunt. Jeder wollte das Uhrwerk aufziehn, um den Wagen noch einmal laufen zu lassen, und als zuletzt Prinz Konstantin etwas unsanft damit umging, so versagte die Feder und das schöne Spielzeug war verdorben.

Indem wir noch damit beschäftigt waren, gerieth mitten im Saale eine von den großen Weihnachtspyramiden in Brand; die Flamme, von dem leichten Holzwerk genährt, stieg mächtig leuchtend empor, und ein dicker brauner Qualm wälzte sich an der hohen Decke entlang. Das unmittelbare Hereinbrechen der Gefahr in die heiter geordneten und festlich geschmückten Prachtgemächer hatte etwas schauerliches, aber anfangs konnte der Gedanke, daß nicht allein die schönen, so eben erhaltenen Geschenke, sondern auch die Räume selbst vom Untergange bedroht seien, von der kindlichen Seele kaum gefaßt werden. Ich stand, den zerbrochenen Wagen haltend, ruhig neben meinen Aeltern, und betrachtete das überraschende, nie gesehene Schauspiel mit Erstaunen.

Indessen wurde das Uebel, noch ehe die Kunde davon in die andern Säle gelangen konnte, durch rasche Hülfe beseitigt. Der Haushofmeister war gleich mit den Lakaien zur Hand, die durch einige Flaschen Wasser das Feuer dämpften, und sehr bald die schwarz verkohlten, rauchenden Reste der Pyramide aus dem Saale forttrugen. Hatte der herrliche, rasch vorüberrauschende Anblick der auflodernden Flammen uns erfreut, so war die Verwüstung desto widerwärtiger, die durch Nässe und Schmutz auf dem schöngetäfelten Fußboden entstand. So oft nachher bei uns das Weihnachtsfest im frohen Familienkreise gefeiert ward, so verging selten ein Jahr, wo jenes frühen Jugendereignisses nicht gedacht worden wäre, indem wir den Vater oder die Mutter mit sorglicher Stimme sagen hörten: daß nur keine Pyramide in Brand geräth! […]

Von solchen Vorkommnissen erzählte ich ganz unbefangen meinen Freunden und Schulkameraden. Es fiel mir nicht ein, etwas besonderes daraus zu machen, daß unser Weihnachten bei der Herzogin von Kurland gefeiert sei, oder daß ich den Prinzen von Hohenzollern in den Haaren gerauft, aber bald wurde ich zurückhaltender, als ich hörte, daß ein Mitschüler beim Nachhausegehn zu einem andern sagte: der Parthey weiß sich recht viel mit seinen vornehmen Bekanntschaften! und der andre erwiederte: es wird wohl die Hälfte davon erfunden sein! Seitdem hütete ich mich wohl, jemals wieder etwas aus dem herzoglichen Zirkel mitzutheilen.“

Und die Moral von der Geschicht‘: Behalten Sie immer ihre brennenden Kerzen im Auge! Ein Rat, der damals genauso praktisch und aktuell war, wie heute noch. Und was lernen wir noch aus dieser kleinen Episode? – Kinder haben schon vor gut 200 Jahren Unsinn getrieben, waren auch einmal laut und haben nie das „Wesentliche“ an Weihnachten aus dem Blick verloren: Die Geschenke!

Und mit diesen Erkenntnissen möchte ich mich für dieses Jahr von ihnen, liebe Zuhörende, verabschieden. Sollten sie noch nicht gänzlich in Weihnachtsstimmung sein, empfehle ich ihnen einen Blick in unsere Weihnachtskrippenausstellung. In diesem Jahr unternehmen wir mit ihnen eine kleine Weltreise mit Weihnachtskrippen – von Europa nach Amerika, Asien und Afrika, zurück in hiesige Gefilde. Begleitet wird unsere diesjährige Auswahl an Exponaten von persönlichen Geschichten aus heutiger Zeit, aber auch von historischen Berichten. Und natürlich finden sie auch unseren Gustav Parthey dort wieder.

Ein Teil unserer Weihnachtskrippen lässt sich aber auch bequem von zu Hause aus erkunden: in unserer digitalen Krippenausstellung.

Das gesamte Team des Museums Burg Posterstein wünscht ihnen und ihren Familien eine besinnliche und schöne Weihnachtszeit und einen gesunden Start ins neue Jahr!

Von Franziska Huberty / Museum Burg Posterstein