2025 besuchten rund 22.000 Gäste das Museum Burg Posterstein, was weit über dem Durchschnitt der jährlichen Besucherzahlen der letzten zehn Jahre liegt. Bei laufendem Besucherverkehr wurde von Januar bis Dezember der Bergfried eingerüstet und saniert – was womöglich den Besucherrückgang im Vergleich zu den beiden Vorjahren erklärt. Es konnten vier Sonderausstellungen gezeigt und 215 Veranstaltungen sowie vier Ferien-Programme organisiert werden. Das Museumsteam veröffentlichte drei Artikel in Fach-Publikationen, hielt zwei Fachvorträge und betreut vier Praktikantinnen und Praktikanten und zwei Schul-Projektarbeiten. Als Partner des Trafo-Projekts „Der Fliegende Salon – Kulturaustausch im Altenburger Land“ trug das Team der Burg Posterstein maßgeblich zum Gelingen von drei Salonveranstaltungen bei. Darüber hinaus ist das Museum seit 2024 Mitglied der Burgenstraße Thüringen und stellt weiterhin die Leitung des Arbeitskreises „Digitales Museum“ im Museumsverband Thüringen. Hinter den Kulissen wurde digitalisiert, restauriert und die Sammlung erweitert.

Wir möchten noch einmal auf das vergangene Jahr zurückblicken und Bilanz ziehen.

Das Museum Burg Posterstein wird als regionalgeschichtliches Museum des Altenburger Landes vom Landkreis Altenburger Land finanziell unterstützt. Derzeit hat das Museum fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Teilzeit arbeiten. Der Museumsverein Burg Posterstein, Träger des Museums, zählt 60 Mitglieder. Ohne die Unterstützung der Vereinsmitglieder sowie eines losen Netzwerks an ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern wäre es nicht möglich, so viele Aktivitäten auf die Beine zu stellen. Ihnen allen danken wir herzlich!

Der Jahresrückblick 2025 als Infografik

Unsere Infografik fasst das Jahr 2025 visuell zusammen:

Besucherzahlen und Besucherstruktur: Wer kommt warum zur Burg Posterstein?

Das Museum Burg Posterstein führt an der Museumskasse standardmäßig Besucherbefragungen durch. Daraus geht einiges darüber hervor, wo und wann Menschen auf die Burg aufmerksam werden. Das wiederum ist wichtig für die Auswertung und Verbesserung der musealen Arbeit.

Methodik

Seit 2024 läuft die Kassen-Befragung digital unterstützt ab. Im Zuge dessen werden seither die Antworten von Reise-Kleingruppen statt die aller einzelnen Besucherinnen und Besucher erfasst. Daher weichen die Werte geringfügig von den Ergebnissen der Vorjahre ab.

Grundlage bildet die Befragung von knapp 3000 Reise-Kleingruppen.

Die meisten Besucherinnen und Besucher kamen zu zweit (32 Prozent), gefolgt von Dreier- und Vierergruppen (je 14 Prozent). Sechs Prozent waren allein unterwegs. Der Rest reiste zu fünft oder mit mehr Personen.

Einzugsgebiet

99 Prozent der Gästegruppen des Museums Burg Posterstein kamen 2025 aus Deutschland. Internationale Besucherinnen und Besucher sprachen bevorzugt Deutsch, Englisch, Französisch, Lettisch und Ukrainisch.

Die Besucherinnen und Besucher kamen zu über 80 Prozent aus Thüringen und Sachsen – und ansonsten aus dem gesamten Bundesgebiet.

Fast 85 Prozent der Museumsbesucherinnen und -besucher kamen aus einem Umkreis von bis zu 120 Kilometern um Posterstein – bevorzugt aus dem Raum Gera, dem Altenburger Land, aus Westsachsen und dem Raum Leipzig, Jena und Chemnitz. Aber auch aus Erfurt, Dresden, Zeitz und Halle kamen Besucherinnen und Besucher nach Posterstein.

Besuchsanlass

Über 80 Prozent der Postersteiner Gäste unternahmen einen Tagesausflug zur Burg Posterstein, rund 16 Prozent machten Urlaub in der Region, rund fünf Prozent kombinierten den Museumsbesuch mit einer Rast auf der Durchreise und etwa 0,2 Prozent nutzten den Wohnmobil-Parkplatz vor der Burg. Das bietet sich an, weil Posterstein nur vier Kilometer von der Autobahn 4, Abfahrt Ronneburg, entfernt liegt.

Laut dwif-Studie „Wirtschaftsfaktor Tourismus für den Freistaat Thüringen 2024“ gibt ein Tagesgast vor Ort im Schnitt 30,30 Euro aus und ein Übernachtungsgast zwischen 30,30 und 143,90 Euro. Legt man ganz konservativ 30,30 Euro pro Gast als Grundlage, generierte das Ausflugsziel Burg Posterstein mit 22.000 Besuchern im vergangenen Jahr mit überschlagen rund 666.600 Euro beachtliche Einnahmen für Gastgewerbe und Einzelhandel in der Region.

Über 20 Prozent der Gäste besuchten die Burg Posterstein nicht zum ersten Mal. Besonders viele (über 26 Prozent) fanden das Museum im Internet – Website, Google, Social Media. Über 15 Prozent waren speziell auf die Angebote für Kinder und Familien aufmerksam geworden, über zehn Prozent kannten die Burg vom Vorbeifahren auf der Autobahn und rund neun Prozent kamen auf Empfehlung von Bekannten.

Ausstellungen und Veranstaltungen 2025

2025 zeigte das Museum vier Sonderschauen. Darüber fanden insgesamt 214 Veranstaltungen statt, darunter 15 öffentliche (Feste, Konzerte, Lesungen) und 199 private (Führungen für Kinder und Erwachsene, Kindergeburtstage, Hochzeite, Escape-Touren) Veranstaltungen.

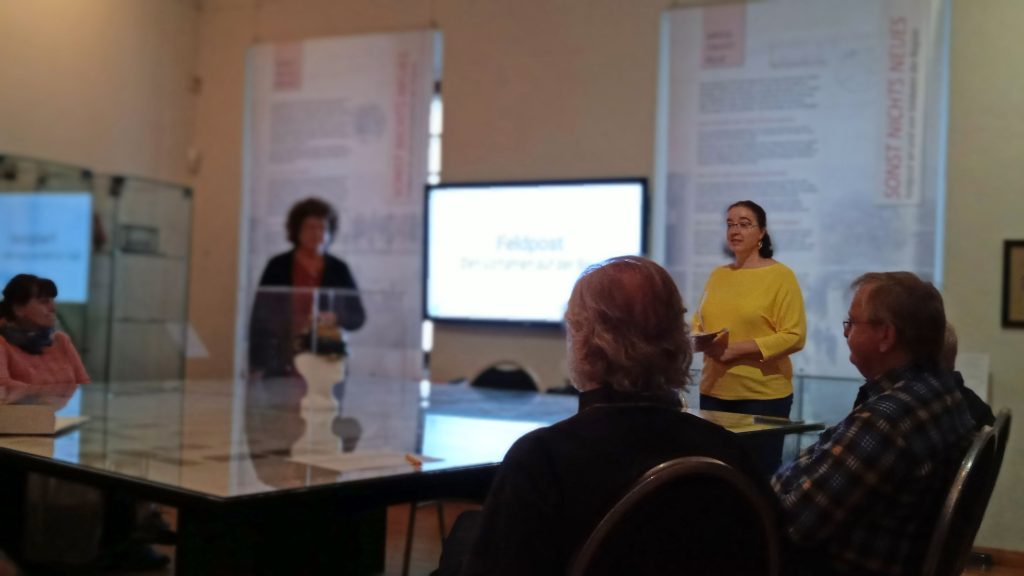

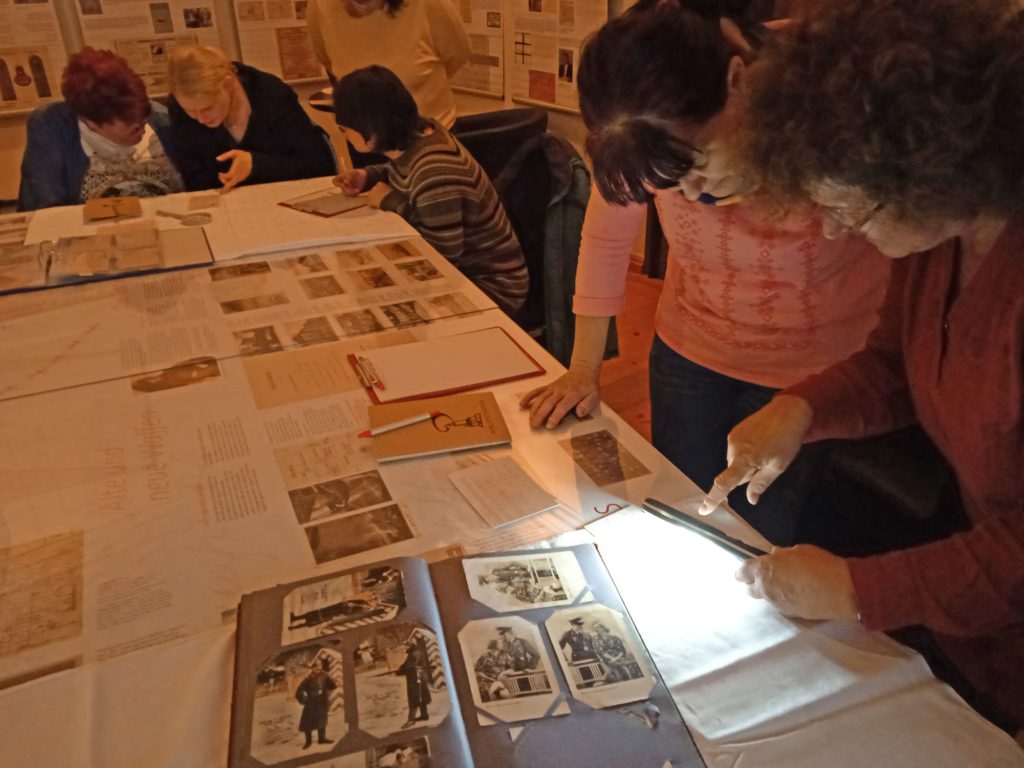

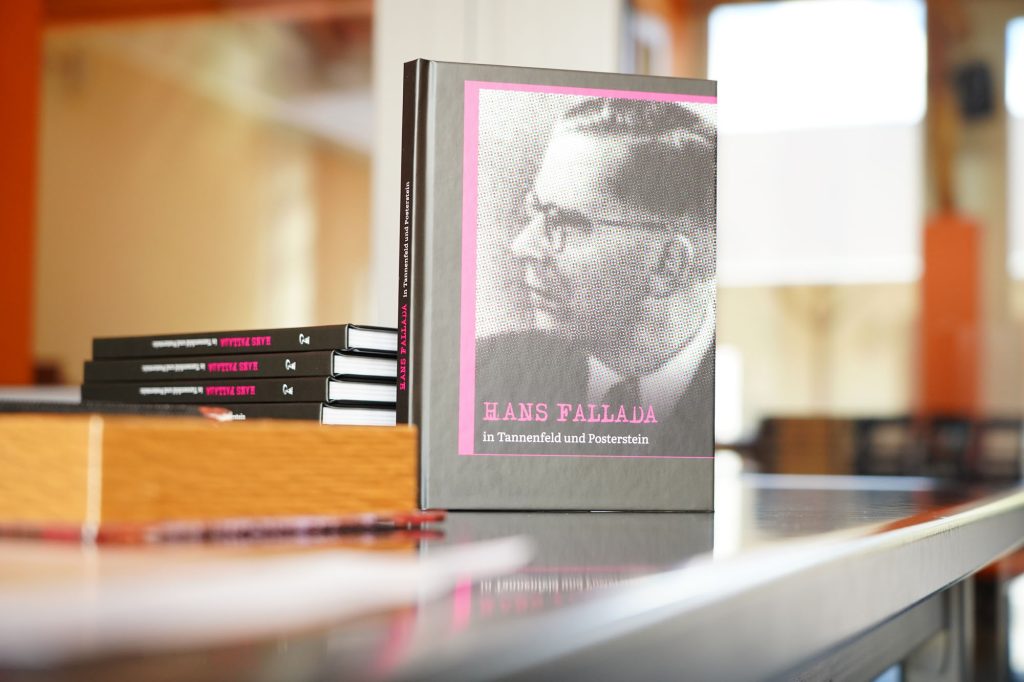

Zur Sonderschau „Taktvoll – Musikgeschichte vom Salon zur Musikschule“ gab es ein umfangreiches Begleitprogramm mit Konzerten, u.a. in Kooperation mit den Bachwochen Thüringen, der Langen Nacht der Hausmusik, mit dem Jazzklub Altenburg und dem Ensemble für Intuitive Musik Weimar sowie dem Künstler Adam Noack. Die nachfolgende Kabinettausstellung „‚Sonst nicht Neues‘ – Feldpost aus dem Ersten Weltkrieg“ sahen sich über 4200 Besucher an. Die gleichnamige Wanderausstellung der Hans-Fallada Gesellschaft und des Literaturzentrums Neubrandenburg thematisierte die vollständig erhaltenen Feldpostbriefe von Ulrich Ditzen (1896–1918), dem jüngeren Bruder des berühmten Schriftstellers Hans Fallada. Darüber hinaus zeigte das Museum Burg Posterstein über zweihundert Feldpostkarten von Soldaten aus dem Herzogtum Sachsen-Altenburg (hier geht es zum Resümee). Die Kabinett-Ausstellung „Künstler, Ökonomen, Staatsmänner – Wer prägte das Altenburger Land?” rückt bedeutende Persönlichkeiten der regionalen Geschichte in den Mittelpunkt. Die Weihnachtskrippen-Ausstellung, die 2025 eine neue Schenkung präsentierte, wiederum bedient ein ganz eigenes Stamm-Publikum.

Zu allen Sonderausstellungen gab es Begleitveranstaltungen wie Lesungen, Workshops und Vorträge.

Das dreitägige Mittelalterspektakel zu Pfingsten mit Ritterturnieren, Markt und Spielleuten lockte rund 5000 Schaulustige nach Posterstein. Organisiert wird es von der COEX Veranstaltungs GmbH & Co.KG in Zusammenarbeit mit dem Museumsverein. Der Eintritt ins Museum war wie jedes Jahr im Gesamtpreis inbegriffen.

Die Angebote der „Kinderburg“ zählten 2025 zu den Top 3 Besuchsgründen. Neben der Familien-Ausstellung gab es speziell für Familien mit Kindern vier Ferien-Programme, das Große Steckenpferdturnier am Weltkindertag (2025 erstmals mit einem Freundschaftstraining für Hobby Horsing-Fans), den Geistertag am Reformationstag und auch den „Advent im Salon – Märchenhaftes für die ganze Familie“. Darüber hinaus feierten 67 Kinder ihren Geburtstag auf der Burg. 45 Schulen und Kitas kamen zu Museumstouren. Das war eine Steigerung von fast sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Auch die Zahl der Erwachsenenführungen ist gestiegen: 2025 führte das Museumsteam 60 Erwachsenengruppen durch die Burg, dazu kamen 21 Kleingruppen zur Escape-Tour. Das entspricht einem Anstieg von 62 Prozent.

Im Gerichtsraum der Burg fanden außerdem sechs Trauungen statt, die das Standesamt Schmölln durchführt. Über das Standesamt läuft auch die Anmeldung und Terminfindung. Weitere Informationen und den Kontakt finden Sie hier.

Großes Bauprojekt: Sanierung des Burgturms

Von Januar bis Dezember 2025 wurde der Bergfried samt Turmhaube und Kuppel umfassend saniert. Die Aussichtsplattform wurde abgedichtet und erhielt einen neuen Bodenbelag. Einen Rückblick mit Fotos gibt es hier im Blog.

Parallel liefen im Hintergrund Bemühungen um die Finanzierung des Innenausbaus des neuen Nordflügels. 2026 soll damit begonnen werden. Den aktuellen Stand der Bauarbeiten kann man im Bautagebuch auf der Website des Museums mitverfolgen.

Der Neubau, der in der Kubatur dem historischen Vorgängerbau entspricht, soll das Museum Burg Posterstein in die Lage versetzen, einen ganzen Bereich für moderne Vermittlungsformen bereitzuhalten, die Ausstellungen barrierefrei zu erschließen, den Service zu verbessern und nicht zuletzt die Sammlungen besser unterzubringen. Es ist das größte Bauvorhaben der Geschichte des Museums.

Aus der Sammlung: Restaurierung und Neuzugänge

Durch einen glücklichen Zufall konnte das Museum 2025 aus Privatbesitz das Gemälde „Landschaft in Venezuela“ des Künstlers Anton Goering ankaufen. Die Altenburger Restauratorin Natalie Meurisch hat es fachkundig in Stand gesetzt. Nun ist es Teil der Ausstellung „Blind Date“ über bedeutende historische Persönlichkeiten aus dem Altenburger Land.

Im November erhielt das Museum einen Teil der umfangreichen Krippensammlung von Arthur Petrig aus Wiesbaden als Schenkung. Sie wurde in der Weihnachtsausstellung erstmals präsentiert.

Auch 2024/25 wurde weiter an der Digitalisierung der Sammlung Schmöllner Knöpfe sowie weiterer Sammlungsbestände gearbeitet. Eine Mitarbeiterin nahm dazu an Fortbildungen und Beratungen des Museumsverbands Thüringen teil.

Vernetzung über die Burgmauern hinaus

Als Partner des Trafo-Projekts „Der fliegende Salon – Kulturaustausch im Altenburger Land“ nahm das Museum aktiv an mehreren Salonveranstaltungen im Landkreis teil:

Unter dem Titel „Gemischte Platte“ gab es von 26. bis 28. September 2025 ein großes Kulturevent zur Geschichte des Stadtteils Altenburg Nord. Das Museum Burg Posterstein beteiligt sich mit einer kleinen Ausstellung und einem Zeitzeugengespräch zum Leben im Plattenbaugebiet Altenburg Nord.

Um „Zeitzeugen des Sports – Wege nach 1990“ ging es im Zeitzeugengespräch am 19. November 2025, 18 Uhr, im Rittergut Treben. Das Museum Burg Posterstein befragte Zeitzeugen des Sports, Akteure der Wendezeit, aber auch heutige Aktive.

Mit dem Musikvortrag „Ulrich Ditzen, Hans Fallada und der Erste Weltkrieg“ am 30. August 2025 in der Neuen Scheune Posterstein war das Museum Teil des ProvinzGlück Festivals vom 25. August bis 14. September 2025 im Altenburger Land. Es referierte Christian Winterstein von der Hans-Fallada-Gesellschaft. Michail Cunetchi untermalte den Vortrag am Akkordeon.

Drei Zeitzeugensalons mit musikalischem Thema in Altenburg und in Langenleuba-Niederhain aus dem Jahr 2024 flossen 2025 inhaltlich in die Kabinett-Ausstellung „Taktvoll“ ein.

2025 wurde der ehemalige Wehrgraben unterhalb der Burg Teil der Safranleuchten-Kampagne im Altenburger Land: Ehrenamtliche des Museumsvereins Burg Posterstein pflanzten auf einem rund 50 Quadratmeter großen Areal rund 4000 Safranknollen, die im Herbst lila blühen. Auch bei der neuen Rätsel-Tour für Erwachsene, „Mit Genuss durch die Geschichte“, darf der Safran nicht fehlen.

Auch 2025 leitete Marlene Hofmann, verantwortlich für Marketing und Kommunikation im Museum Burg Posterstein, den Arbeitskreis „Digitales Museum“ des Museumsverbands Thüringen. Zweimal im Jahr finden in diesem Rahmen digitale Arbeitskreistreffen mit Fachvorträgen statt.

Weiterhin ist die Burg Posterstein auch Mitglied der Burgenstraße Thüringen. In diesem Verein versammeln sich private und gemeinnützige Träger von Burgen, um gemeinsam die Forschung und Vermittlung der Geschichte der Thüringer Burgenlandschaft voranzubringen.

Für sein weit verzweigtes, aktives Online-Netzwerk ist Burg Posterstein in Fachkreisen deutschlandweit bekannt. Die Reichweite der Social Media-Kanäle (bis auf Instagram), des Blogs und der Website stieg 2025. Daneben ist Burg Posterstein neben Instagram, Facebook und YouTube auch verstärkt auf TikTok, BlueSky, Pinterest und LinkedIn aktiv und pflegt einen eigenen WhatsApp-Kanal sowie einen Newsletter.

Die Mitarbeiterinnen des Museums beteiligten sich an Vernetzungs- und Weiterbildungsveranstaltungen des Tourismusverbands Altenburger Land. Im Winter 2025 traf sich der Arbeitskreis Museumspädagogik auf Burg Posterstein, um sich über eventorientierte Angebote und das Krimi-Escape-Spiel im Besonderen zu informieren und auszutauschen.

Publikationen

Das Museumsteam war 2025 mit drei Fachartikeln in verschiedenen Fachzeitschriften vertreten: Im Altenburger Hauskalender 2025 steht der Artikel „Der Minister unter der 1000-jährigen Eiche – Das Thümmel-Jahr 2024 im Altenburger Land“ von Marlene Hofmann. In der Zeitschrift Banzer Museumsgespräche Bd.12 veröffentlichte Marlene Hofmann den Artikel „Auf Augenhöhe mit den Museumsgästen Nachhaltige analog-digitale Kommunikation und Vermittlung – Ein Praxisbericht aus dem Museum Burg Posterstein in Thüringen“. Und in Heimat Thüringen 1/2025 erschien der Artikel „Mitwachsende Online-Ausstellung „Landschaft nach der Wismut“ des Museums Burg Posterstein“, ebenfalls von Marlene Hofmann.

Von Marlene Hofmann / Museum Burg Posterstein