Nach einer längeren Pause, in der unsere Podcast-Folgen live im Museum stattgefunden haben, gibt es nun Folge 8, die sich einer bekannten Salonnière widmet: Henriette Herz. Die Historikerin Franziska Huberty aus dem Museum Burg Posterstein stellt die geistreiche Dame wie gewohnt zunächst vor und lässt sie im Anschluss in eigenen Worten sprechen. Henriette Herz und die Herzogin Anna Dorothea von Kurland lernten sich über ihren gemeinsamen Bekannten Leopold Friedrich Günther von Goeckingk kennen. Nach einigem Zögern wurde Henriette Herz Englischlehrerin der jüngsten Tochter der Herzogin von Kurland und somit ein Teil des Berliner Salons der Herzogin. Einen Einblick in diesen gab es übrigens bereits in Folge 7 und Folge 5.

Den Titel der Folge spricht diesmal Gunter Auer – vielen Dank! Wie immer können Sie diese Folge als Blogpost lesen oder als Podcast anhören:

Podcast: Play in new window | Download

Subscribe: RSS

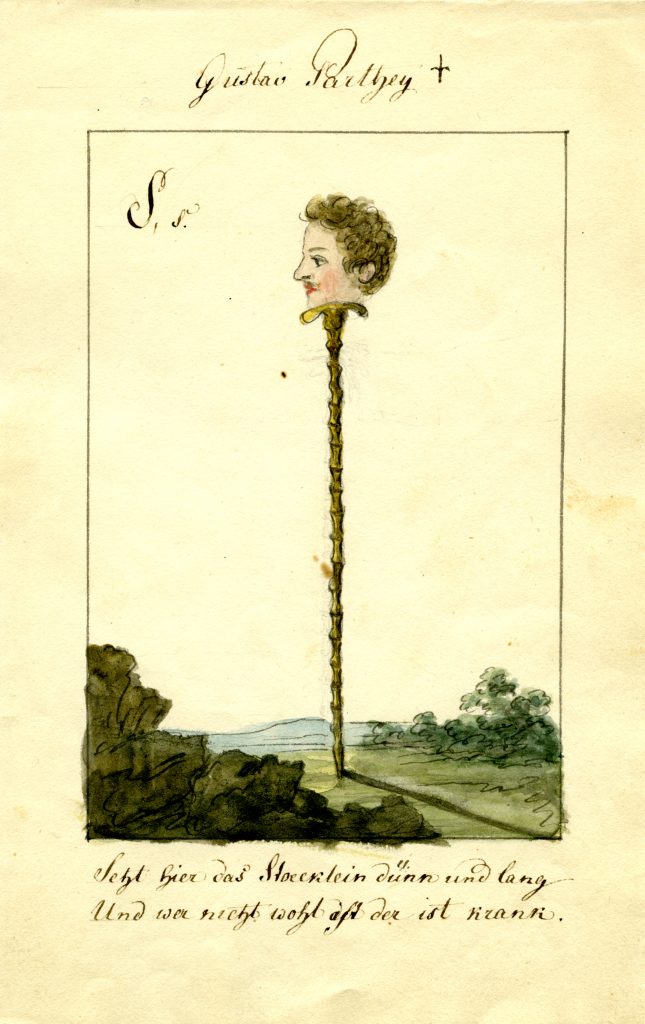

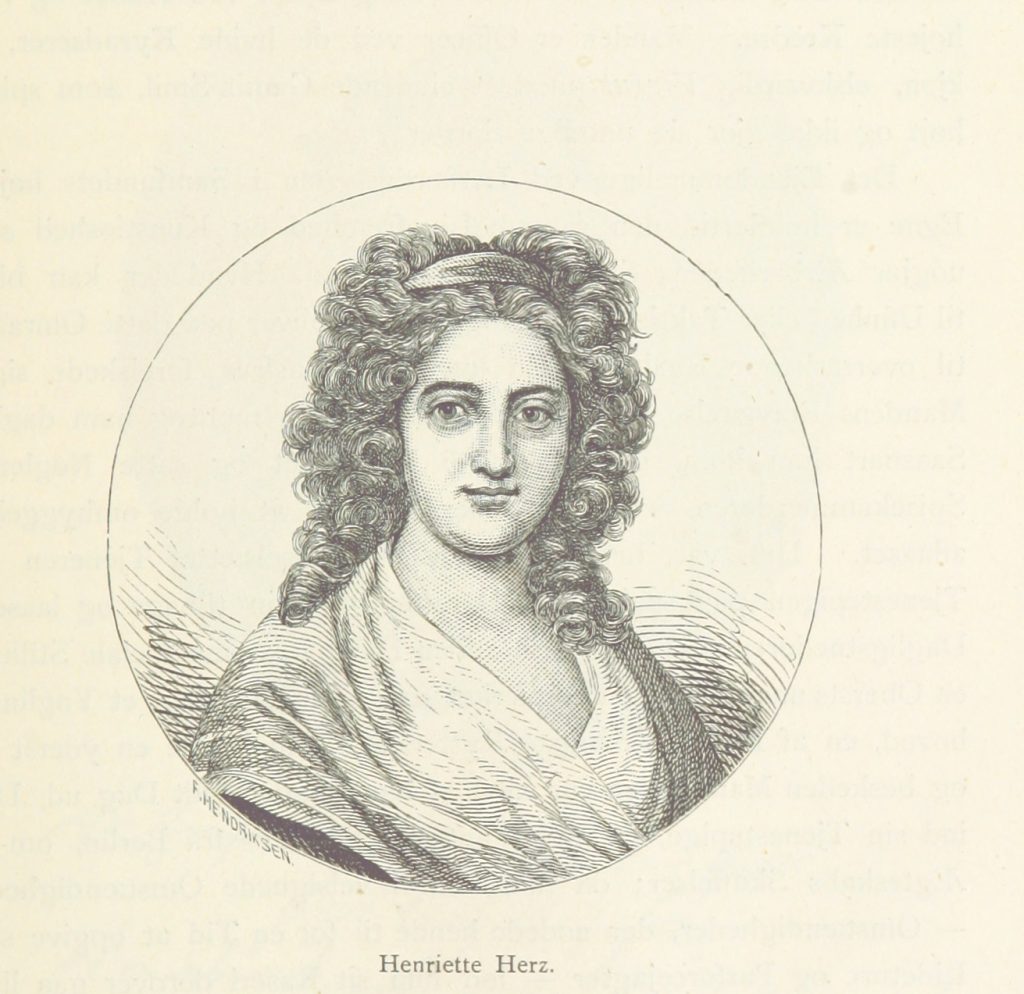

Nach unserer letzten weihnachtlichen Episode aus der Feder Gustav Partheys (1798–1872) bleiben wir auch in dieser Folge im winterlichen Berlin der 1810er Jahre und wollen heute eine Frau ins akustische Scheinwerferlicht rücken, die wir schon in der letzten LeseZEIT kurz kennengelernt haben: Die berühmte Schriftstellerin und Salonnière Henriette Herz (1764–1847).

Henriette Herz – Begründerin des ersten Berliner Salons

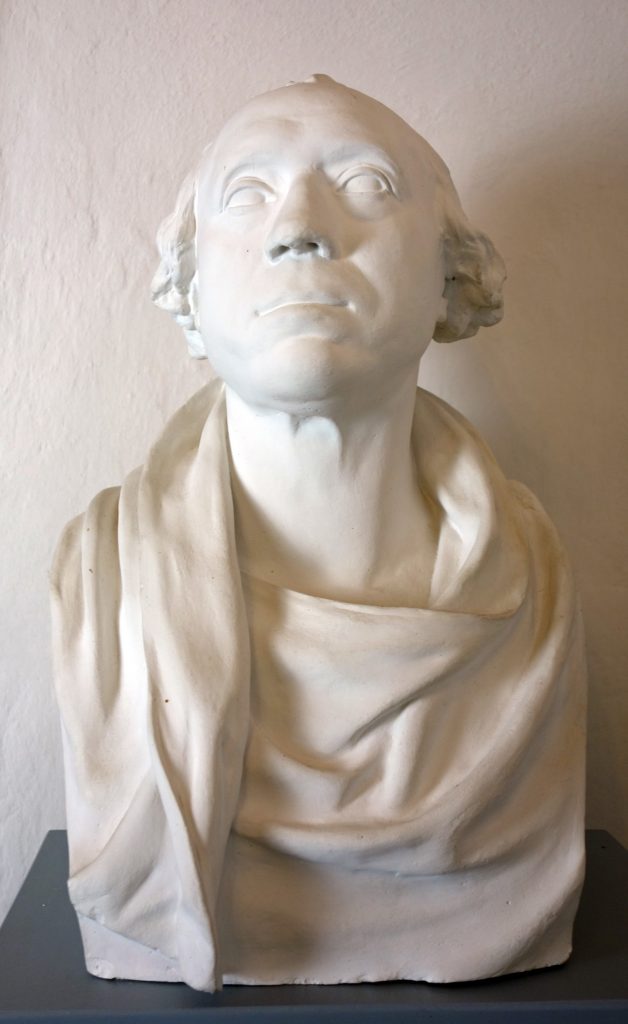

Henriette Herz gilt als Begründerin des ersten Berliner Salons und als Pionierin bei der Etablierung der Salons in Berlin und in ganz Deutschland. Unter ihrem Dach versammelte sie Berühmtheiten wie den Bildhauer Gottfried Schadow (1764–1850), Wilhelm (1767–1835) und Alexander von Humboldt (1769-1859), Friedrich Schleiermacher (1768–1834), August Wilhelm (1767–1845) und Friedrich Schlegel (1772–1829), Rahel Varnhagen von Ense (1771–1833), Friedrich Gentz (1764–1832), Jean Paul (1763–1825) oder David Friedländer (1750–1834). Doch wie immer von vorn!

Henriette Julie Herz wurde 1764 als älteste Tochter des jüdischen Arztes und Leiters des jüdischen Krankenhauses in Berlin, Benjamin de Lemos (1711–1789), und seiner zweiten Ehefrau Esther (1742–1817), einer geborenen Charleville, in Berlin geboren. Ihre Eltern ließen ihr eine umfangreiche, private Ausbildung zukommen. So wurde die junge Henriette zuerst bei Freunden der Familie unterrichtet, wo sie auch Klavierstunden erhielt. Später kam ein Privatlehrer ins Elternhaus. Dabei zeigte sie eine besondere Begabung für Sprachen und so erhielt sie zuerst Unterricht in Französisch, Englisch, Latein und Hebräisch. Später fügte Henriette Herz ihren zahlreichen Sprachkenntnissen noch Italienisch, Portugiesisch, Dänisch, Türkisch, Malaiisch und Sanskrit hinzu.

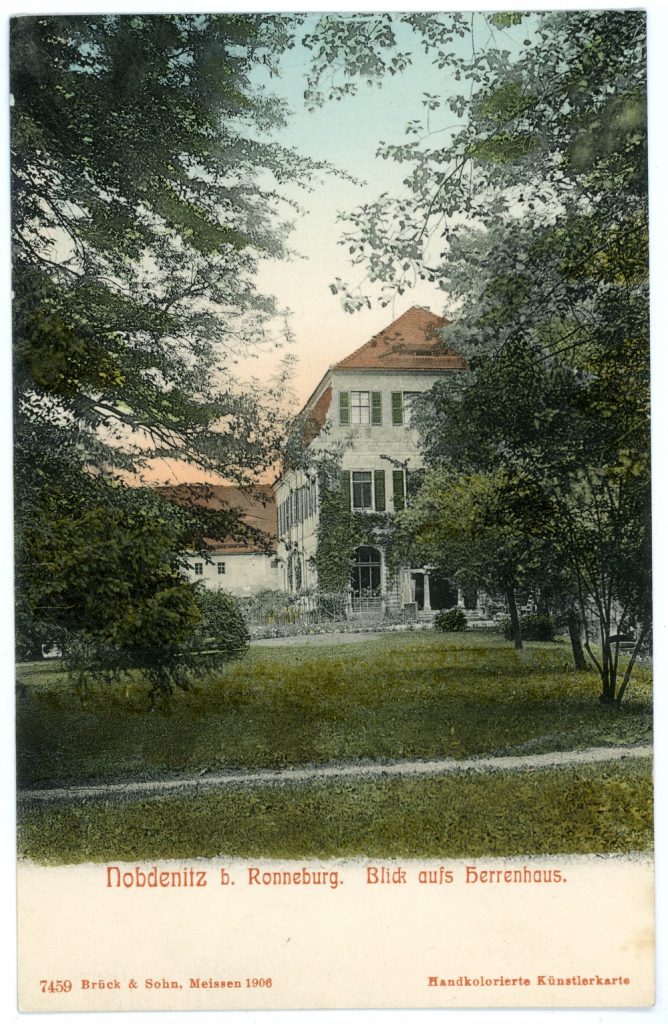

1777, mit zwölf Jahren, wurde Henriette mit den jüdischen Arzt Marcus Herz (1747–1803) verlobt. Zwei Jahre später folgte die Hochzeit. Der Drang nach Wissen verband das Paar. In ihren Häusern in der Spandauer Straße und ab 1795 in der Neuen Friedrichstraße 22 etablierten sie einen Doppelsalon, der sowohl den wissenschaftlich-philosophischen Kreis um Marcus Herz, als auch den literarischen-künstlerischen Zirkel um Henriette Herz umfasste. Dort trafen Juden und Nichtjuden, Adlige und Bürger, Männer und Frauen, Dichter, Politiker, Beamte und Geschäftsleute zum freien Gedankenaustausch aufeinander, völlig unabhängig von Rang und Stand, Religion oder Geschlecht.

Nach dem Tod ihres Mannes 1803 und dem damit verbundenen Wegfall der Einnahmen aus dessen Praxis, sah sich Henriette Herz gezwungen, ihre Gesellschaften einzuschränken. Sie zog in ein kleineres Haus in die Markgrafenstraße 59. Auf den Vorschlag des Lyrikers und Finanzrats Leopold Friedrich Günther von Goeckingks (1748–1828) hin wurde sie nach einigem Zögern Englischlehrerin für die jüngste Tochter der Herzogin von Kurland und so ein Teil des Berliner Salons der Herzogin.

1810 reiste sie nach Dresden und erfüllte sich dort einen lang gehegten Traum: Sie lernte Goethe, dessen Werke sie sehr verehrte, persönlich kennen.

1817 starb ihre Mutter. Daraufhin ließ sich Henriette Herz taufen und konvertierte zum Christentum. Ihre späteren Jahre sind von Reisen geprägt, u.a. nach Venedig, Florenz und Rom. 1828 diktierte sie ihrem Freund und dem Herausgeber unserer heutigen LeseZEIT-Lektüre, Julius Fürst (1805–1873), ihre Erinnerungen an ihre Salontätigkeit. Am 22. Oktober 1847 starb Henriette Herz mit 83 Jahren in Berlin.

Für alle Neugierigen unter Ihnen, liebe Zuhörende, empfehle ich als kurze, einführende Lektüre zum Leben der Henriette Herz, deren Biografie auf der Website haskala.net der Universität Potsdam. Dieses Online-Lexikon über die jüdische Aufklärung enthält interessante Beiträge, unter anderem den sehr gut recherchierten Abschnitt über diese einzigartige Salonnière.

Leben und Erinnerungen der Henriette Herz

Nun wollen wir Henriette Herz aber selbst zu Wort kommen lassen! Um dem Hauptforschungsthema des Museums Burg Posterstein die Ehre zu geben, richten wir den Blick auf die Beziehung zwischen Henriette Herz und der Herzogin Anna Dorothea von Kurland, was Sie, liebe Zuhörende, natürlich nur dazu animieren soll, auch den Rest dieses interessanten Buches zu verschlingen.

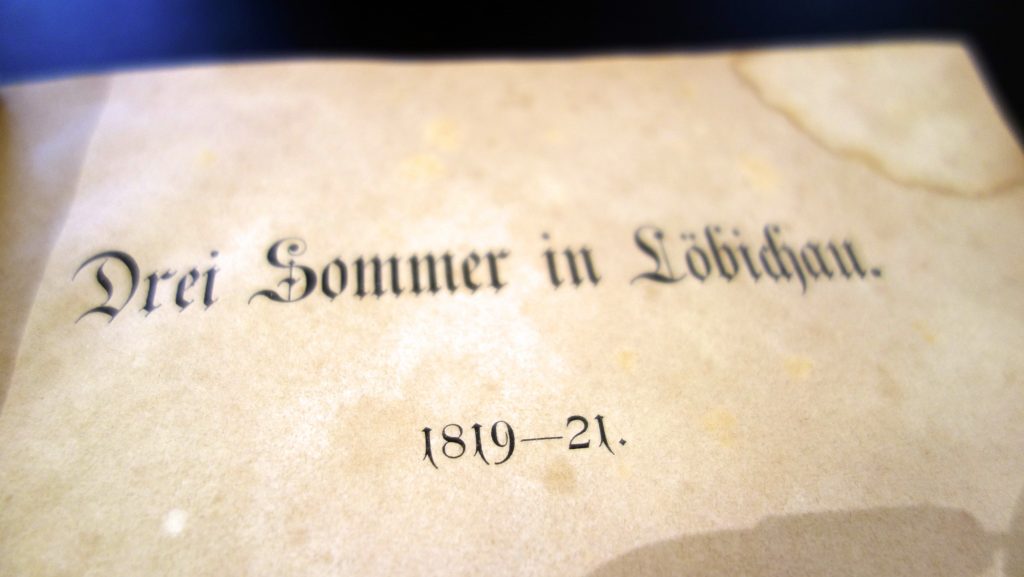

Ich lese aus: Henriette Herz. Ihr Leben und ihre Erinnerungen. Herausgegeben von Julius Fürst im Verlag Wilhelm Herz, Berlin 1850. Die Ausschnitte befinden sich auf den Seiten 186 bis 194.

„Die Herzogin von Kurland und Ihr Haus.

Göckingk war es, welchem ich die Bekanntschaft der trefflichen Herzogin von Kurland verdankte, die Bekanntschaft mit ihm aber verschaffte mir eine Reise nach Leipzig, auf welcher ich wenige Jahre nach meiner Verheirathung eine unserem Hause befreundete Familie begleitete, – denn mein Mann konnte seiner großen ärztlichen Praxis halber sich nicht wohl von Berlin entfernen – und deren eigentlicher Zweck ein Ausflug war, welchen ich von dort aus auf dessen Wunsch nach Halle machen sollte, damit sein Lehrer und Freund Goldhagen mich kennen lerne. Ich erfüllte diesen Wunsch, und es wurde mir bei dieser Gelegenheit in Halle zugleich die Bekanntschaft zweier vielgenannter, aber sehr verschiedenartiger Menschen, des Romandichters Lafontaine, damals noch ein sehr junger Mann, und des mehr berüchtigten als berühmten Theologen Bahrdt. […]

Die befreundete Familie aber, mit welcher ich nach Leipzig gereist war, bestand aus dem Juwelenhändler Levin, seiner Frau, und ihrer Tochter Rahel, später Frau von Varnhagen. Der Vater war der geistreichste und witzigste Despot den man denken kann, und eben deshalb der verletzendste. Aber darum kümmerte er sich wenig, denn in der That war seine größte Lust die an der Unlust. Sein Wille war sein höchstes Gesetz, und unter diesem eisernen Willen litt seine ganze Familie; doppelt aber Rahel, welche auch das Leid mitlitt, welches ihre gute, sanfte, doch etwas geistesbeschränkte Mutter traf. Das etwa fünfzehnjährige Mädchen war in Folge dieser Verhältnisse wirklich sehr unglücklich. Denn neben dem Geiste und der Freiheitsliebe, welche sie schon damals vor allen Mädchen ihres Alters auszeichneten, war sie auch durch ein fühlendes Herz hervorragend, wie sie mir denn überhaupt immer als die schlagendste Widerlegung der Behauptung erschienen ist, daß Herzensgüte nicht neben einem scharfen und kritischen Verstande bestehen könne. Sie war von der regsten Theilnahme für die Ihrigen und für ihre Freunde, und diese Theilnahme war um so wohlthuender und wirksamer, als Rahel tief in die Geschichte der Herzen eindrang. Hülfreich war sie bis zur größten Selbstaufopferung, und dies von jenen frühen Jahren an bis zu ihrem Lebensende.

Der Vater war reich. Er machte in Berlin auf gewisse Weise ein Haus, denn er sah viele Leute bei sich, aber es waren größtentheils Schauspieler, ein Umstand, der auf manche Lebensansichten der Kinder nicht ohne Einfluß blieb. Auch hier in Leipzig lebten wir auf anständigstem Fuße. Wir speisten in den ersten Hotels, und öfter auch in Auerbachs Keller, welcher damals ein von der besten Gesellschaft besuchtes Lokal war, ja wo man sich einfinden mußte, weil es zum guten Ton gehört. Ich glaube, daß ich damals in der That schön war. Hatten sich schon in Halle die Studenten haufenweise meinem Fenster gegenüber versammelt, so konnte es mir nicht minder verborgen bleiben, daß ich in Leipzig große Aufmerksamkeit erregte, ja dienstfertige Seelenverderber sagten mir später, man sei des Morgens eigens nach Auerbachs Hof gegangen, um mich zu sehen, weil ich dann gewöhnlich dort zu finden war.

Ich lernte auf diese Weise viele Leute äußerlich kennen, aber es knüpften sich hier auch zwei Freundschaftsverhältnisse an, die mir für das Leben blieben. Das eine mit dem feinen, geistreichen und vielseitigen Schweden Gustav von Brinkmann, einem Altersgenossen von mir, daß andere mit dem viel älteren Göckingk, welches aber schon deshalb ein viel innigeres wurde, weil ich länger mit ihm als mit Jenem an demselben Orte lebte, und wir uns zu Zeiten fast täglich sahen.

Man darf sich das Aufsehen, welches Göckingk in der Zeit vor dem Auftreten der Koryphäen unserer Dichtkunst bei dem gebildeten Publikum erregte, nicht als ein geringes denken. Die gewandte Form und die Tiefe und Zartheit der Empfindung in seinen „Liedern zweier Liebenden“ hatten sie mir nicht weniger als der ganzen Lesewelt jener Zeit werth gemacht, und seine damals berühmten „Episteln“, in welchen Feinheit und Beobachtungsgabe mit Gefühl und Anmuth wetteiferten, mich geradehin entzückt. Ich hatte mir immer seine Bekanntschaft gewünscht, und nun wurde sie mir durch ein zufälliges Zusammentreffen. Und wunderbar! – ich war gewohnt, mir ein Bild von der Persönlichkeit mir interessanter Menschen zu machen, und nie fand ich es der Wirklichkeit entsprechend wenn ich sie später kennen lernte; ihn allein hatte meine Phantasie mir ganz entsprechend gebildet. Deshalb stand er mir auch vom ersten Augenblicke an näher, als es sonst bei neuen Bekannten der Fall ist. […]

Die Herzogin von Kurland hielt sich Anfangs dieses Jahrhunderts im Winter in der Regel in Berlin auf, und im Jahre 1803 machte mir Göckingk den Vorschlag, ihre jüngste Tochter im Englischen zu unterrichten. Meine pekuniäre Lage machte mir zu jener Zeit, wo die Pensionen aus der Wittwenkasse noch pünktlich gezahlt wurden, diesen Schritt nicht zu einer Nothwendigkeit, und ich war daher wenig geneigt ihn zu thun. Aber Göckingk hatte sehr richtig bemerkt, daß meine geselligen Verhältnisse, welche zu Lebzeiten meines Mannes eine seltene Ausdehnung hatten, nach dessen Tode beschränkter geworden waren, weil sowohl Schicklichkeit als das Versiegen der reichen Einnahmen, welche Dieser aus seiner ärztlichen Praxis gezogen hatte, mir nicht mehr erlaubten, wie bis dahin, selbst ein bedeutendes Haus zu machen, während doch, wie ich nicht läugnen will, und bei der Art der Gesellschaft in welcher ich mich stets bewegte zu läugnen nicht Ursache habe, das Leben in der Gesellschaft mir ein Bedürfnis geworden war. Er legte daher einen besonderen Accent auf die schönen geselligen Verhältnisse, in welche ich durch meine Einführung in das Haus der Herzogin treten würde, und besiegte so sehr bald meinen Widerstand.

In der That kann man sich die Annehmlichkeiten, welche das Haus der Herzogin in dieser Hinsicht bot, nicht groß genug denken. Schon die liebenswürdige, geistvolle Dame des Hauses hätte es zu einem anziehenden machen müssen. Aber die Herzogin war die erste Frau so hohen Standes, und ist vielleicht die einzige in Berlin geblieben, welche die Ansicht, daß in der Gesellschaft der Geringste dem Stande nach dem Höchsten gleichzusetzen sei wenn er den Erfordernissen einer höheren Geselligkeit entspreche, praktisch durchführte, und überhaupt so durchzuführen im Stande war. Denn es war hierzu erforderlich, daß das Haus von Jemandem gemacht wurde, welcher die höchsten Personen zu sich einzuladen berechtigt war. Und dennoch gehörte die Unabhängigkeit, die Energie, der Geist und die taktvolle Humanität der Herzogin dazu, um nicht an dem Unternehmen zu scheitern, und läugnen läßt es sich bei alledem nicht, daß es ihr von manchem eifrigen Kämpfen für das Althergebrachte Anfechtungen und Verkennung genug zugezogen hat. Aber sie hat sich durch dessen Durchführung nicht bloß um die geselligen Verhältnisse Berlins, sondern weit über diese hinaus um die Förderung der Achtung wahren Menschenwerthes Seitens der äußerlich Höhergestellten ein großes Verdienst erworben. Diese Letzteren, und namentlich der weibliche Theil derselben, welche bis dahin selten Personen, welche außerhalb der Hoffähigkeit standen, in engeren Kreisen gesehen hatte, lernten nun auch diese, befreit vom Zwange einer geistbeengenden Etikette kennen, ja sie, die sich bis dahin im außschließlichen Besitze seiner geselligen Formen geglaubt hatten, mußten sich gestehen, daß Geist und Urbanität im Verein sich auch hier zugleich natürlichere, wohlthuendere, mannigfaltigere und bedeutungsvollere zu schaffen wissen. Einladungen an Personen der höchsten Stände waren der Herzogin nie ein Grund, Niederergestellte, welche zu ihrem geselligen Kreis gehörten, uneingeladen zu lassen. Man speiste Abends stets an verschiedenen Tischen, und es herrschte völlige Zwanglosigkeit hinsichts der Plätze welche die Gäste einnehmen wollten, aber mit großer Feinheit wußte die edle Wirthin doch auch hier eine ihr erwünschte Mischung der Stände zu bewirken. So erinnere ich mich öfter meinen Platz am Tische neben der liebenswürdigen Prinzessin Louise von Preußen, Gemahlin des Fürsten Radzivil, gehabt zu haben. – Daß man in diesem Hause zugleich die höchsten geistigen Notabilitäten fand, darf ich wohl kaum versichern.

Der Frau von Staël verhalf ihre Einführung bei der Herzogin zur schnellen Bildung eines geselligen Kreises für ihr Haus. Sie wählte eben die Personen dazu, welche sie im kurländischen Palaste kennen gelernt hatte. […]

Die Herzogin von Kurland hätte bei aller hohen Weiblichkeit Energie genug gehabt, um ein großes Reich zu beherrschen, und ihr politischer Blick machte zuweilen den Gedanken rege, daß eine solche Bestimmung eine ihr angemessene gewesen wäre. Schon als sie eine Frau in den Zwanzigern war, hatten die Stände Kurlands gewünscht, daß sie die Regentschaft übernehme, und an ihr lag es nicht wenn der Herzog, ihr Gemahl, nicht in besserem Einvernehmen mit diesen Ständen war, denn trat ein Solches vorübergehend ein, so hatte eben sie es durch oft schwierige Unterhandlungen vermittelt. Um so höher hatte man die Anspruchslosigkeit der hochbegaben Frau zu schätzen, welche in ihrem Hause nur bestrebt schien, die freundliche Förderin einer schönen Geselligkeit zu sein.

Von ihren Töchtern, alle vier anmuthig und geistreich, mochte vielleicht die Prinzessin Dorothea, später Herzogin von Dino, die hervorragendste gewesen sein. Auch sie war, gleich ihren Schwestern, hübsch, und man hätte an ihrem Gesichte höchstens aussetzen können, daß ihre oberen Zähne etwas hervorstanden. Dieser reichbegabten Prinzessin wurde nun das Loos, einem wenig bedeutenden Manne vermählt zu werden. Denn dafür galt Graf Edmund Talleyrand schon als zuerst von ihrer Verbindung mit ihm die Rede war, und es fehlte daher schon damals nicht an Einwendungen gegen die Partie. Es war deshalb auch nicht zu verwundern, daß die junge Frau sich bald dem geistvollen Oheim ihres Gatten zuwendete, der sie verstand, wie anderseits ihre Anmuth und ihr Frohsinn geeignet waren, dem mehr witzigen als heitern Staatsmanne das Leben zu verschönen.“

Bis 1806 verkehrte Henriette Herz nach ihren eigenen Schilderungen oft im Kurländischen Palais in Berlin. Kontakte unterhielt sie u.a. auch zu Elisa von der Recke (1754–1833), der Schwester Dorothea von Kurlands, und zur Familie Körner, deren berühmter Sohn Theodor (1791–1813) der Patensohn der Herzogin von Kurland war.

Henriette Herz: Bis heute unvergessen

Noch heute wird das Andenken an Henriette Herz und ihre Pionierarbeit für die Salonkultur in Deutschland hoch geschätzt. Ihre letzte Ruhestätte auf dem Friedhof II der Jerusalems- und Neuen Kirche vor dem Halleschen Tor in Berlin ist ein Ehrengrab der Stadt Berlin. Und am 7. April 2000 erhielt ein Platz nahe des Hackeschen Markts in Berlin den Namen Henriette-Herz-Platz.

Und damit soll unsere erste LeseZEIT-Folge im Jahr 2023 enden. In unserer nächsten LeseZEIT-Folge mit Geschichte und Geschichten aus dem Museum Burg Posterstein bleiben wir der Zeit um 1800 aber treu und begeben uns akustisch auf Reisen durch Deutschland, Österreich und Italien. Bleiben Sie also gespannt!

Informationen zu unseren Ausstellungen erhalten Sie wie gewohnt auf unserer Website www.burg-posterstein.de und natürlich wie immer auch im Blog. Bis zum nächsten Wiederhören!

Von Franziska Huberty (Text und Sprecherin) und Marlene Hofmann (Schnitt)