In der heutigen Folge der LeseZEIT unternehmen wir einen akustischen Ausflug zu einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt Altenburg vor 200 Jahren. Ihre Reisebegleiterin aus dem Burgstudio Posterstein ist wieder die Historikerin Franziska Engemann. Und damit heiße ich Sie ganz herzlich Willkommen, liebe Zuhörende, zu unserer kleinen Exkursion ins Grüne.

Sie können auch diese Folge als Blogpost lesen oder als Podcast anhören.

Podcast: Play in new window | Download

Subscribe: RSS

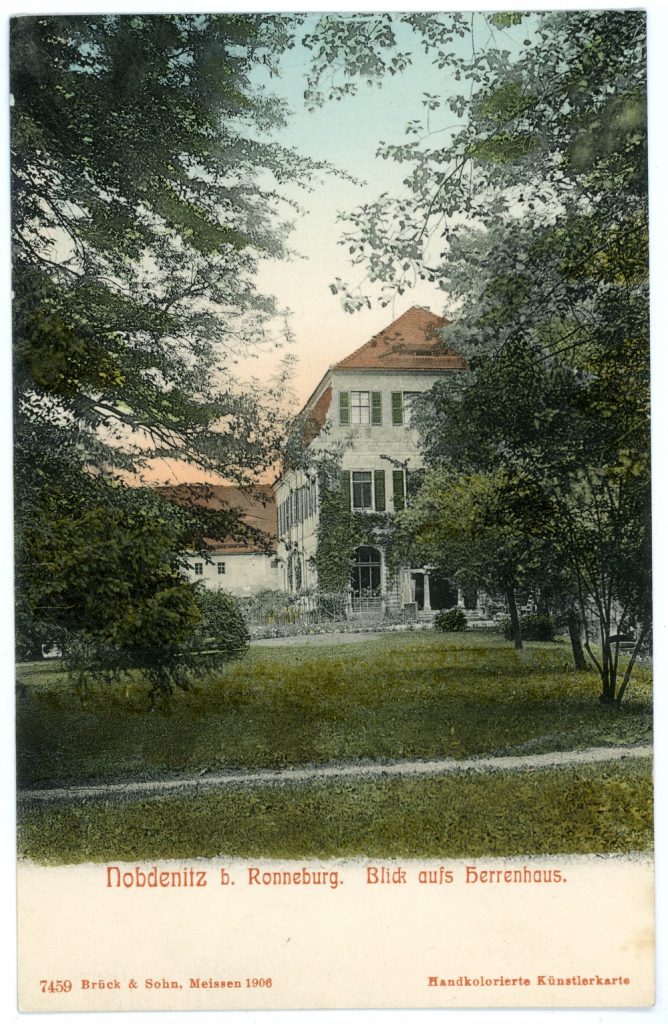

In der letzten Folge wurden wir bereits mit Minister Hans Wilhelm von Thümmel bekannt gemacht, der gerne als „Verschönerer Altenburgs“ tituliert wurde und dessen sterbliche Überreste noch heute in der 1000jährigen Eiche in Nöbdenitz ruhen.

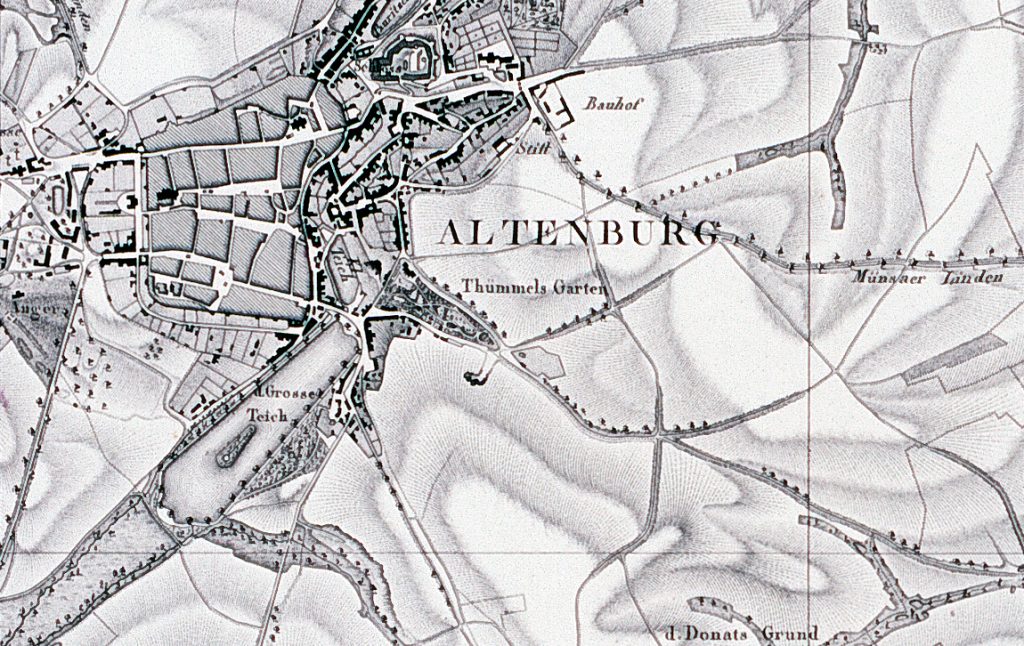

Doch nicht nur seine ungewöhnliche Grabstätte regte seine Zeitgenossen zu Berichten und Spekulationen an, auch sein Geschick in der Landschaftsgestaltung inspirierte zu Gedichten, Reisebeschreibungen und zum Teil zu heiteren Anekdoten. Thümmels Verdienste für den Altenburger Landesteil des Herzogtums Sachsen-Gotha und Altenburg waren vielfältig: der Bau eines modernen Krankenhauses in Altenburg, der Ausbau der Landesstraßen samt Begrünung durch die Anpflanzung von Bäumen, die Vermessung und Kartographierung des Landesteiles sind nur einige Beispiele dafür.

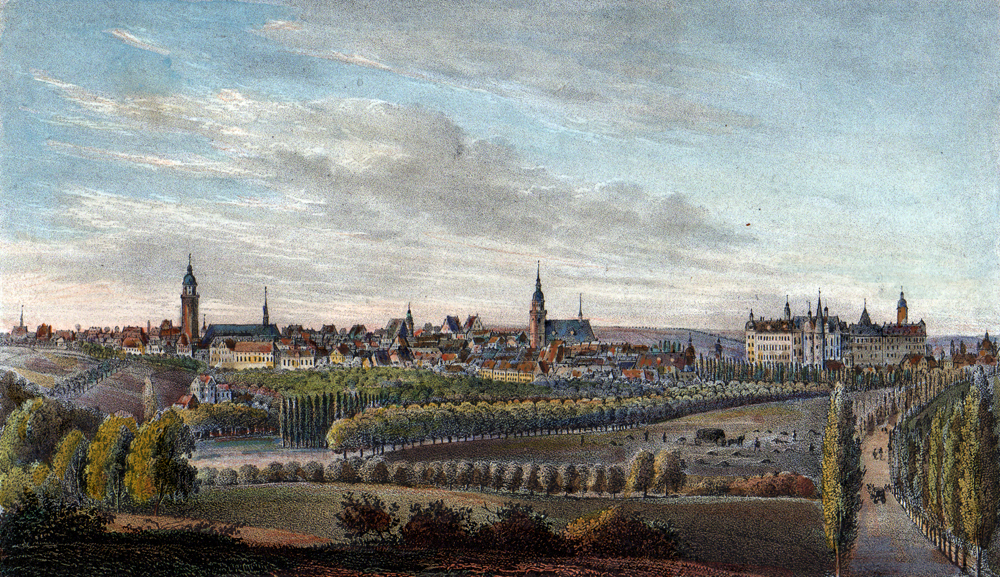

Besonderen Reiz übten vor allem Thümmels Gärten aus, die er mit großem Geschick und außerordentlichem Geschmack anzulegen wusste. Beispiele dafür wären die Umgestaltung des Schlossparks in Altenburg zu einem englischen Landschaftsgarten oder sein privater Garten in Nöbdenitz, der Teile der Natur wie einen Steinbruch oder Waldstücke in die Gestaltung einbezog. Er ließ verschiedene Schmuckelemente und –häuser errichten, wie das chinesische Badehaus in Untschen oder die „Polnische Hütte“ – auch Caroliens Höhe genannt –, die ein beliebtes Ausflugsziel mit Gastwirtschaft, Kegelbahn und hunderten Kirschbäumen war. Thümmels eigentliches Meisterstück war allerdings sein Privatgarten in Altenburg – ein Landschaftsgarten mit Felsengrotte, Fischteichen, Sonnenuhr, Schmuckhäuschen in verschiedenen Stilen und einem klassizistischen Palais mit Glaskuppeldach.

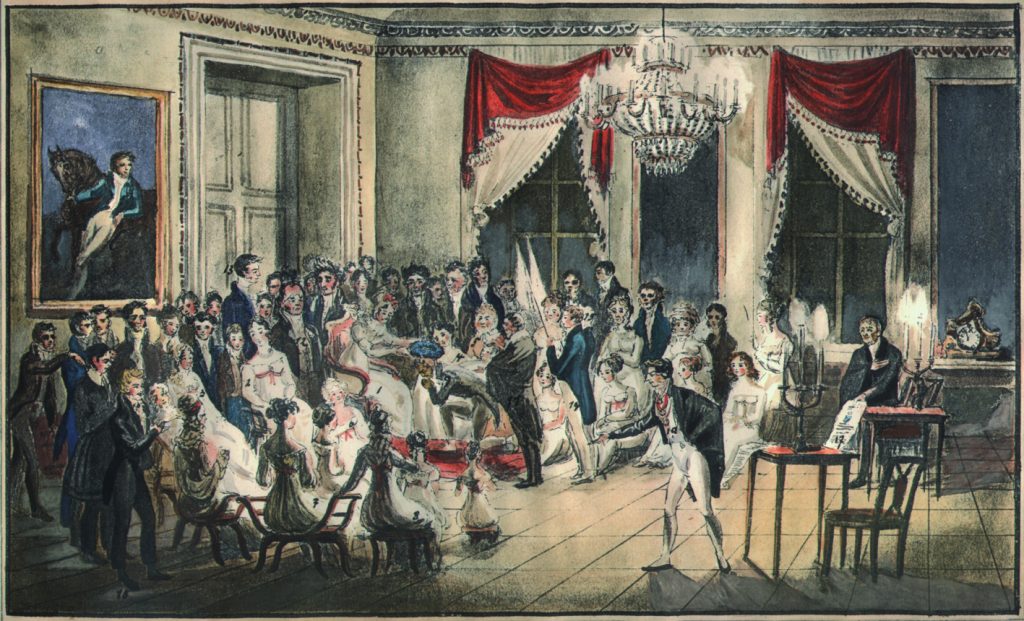

Lange Zeit stand diese Sehenswürdigkeit, die von einer Mauer mit sieben Toren umgeben war, der Bevölkerung offen. Einheimische wie Reisende besuchten den Garten und genossen die herrliche Aussicht über Altenburg. Einen ganz besonderen Einblick erhielt 1817 die Porträt- und Historienmalerin Louise Seidler (1786-1866), die für einen Auftrag in die Residenzstadt kam und einige Tage im Thümmelschen Palais wohnte.

Louise Seidler gelang eine herausragende Karriere als Künstlerin. 1786 wurde sie in Jena geboren und erhielt erste künstlerische Unterweisungen in Gotha und Jena, u.a. bei Friedrich Wilhelm Döll (1750-1816). Seit 1810 hielt sie sich vor allem in Dresden auf, erweiterte ihre Kenntnisse unter Gerhard von Kügelgen (1772-1820) und widmete sich vor allem dem Kopieren der alten Meister in der Dresdner Galerie. Dort begegnete sie auch ihrem späteren Freund und Mentor Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).

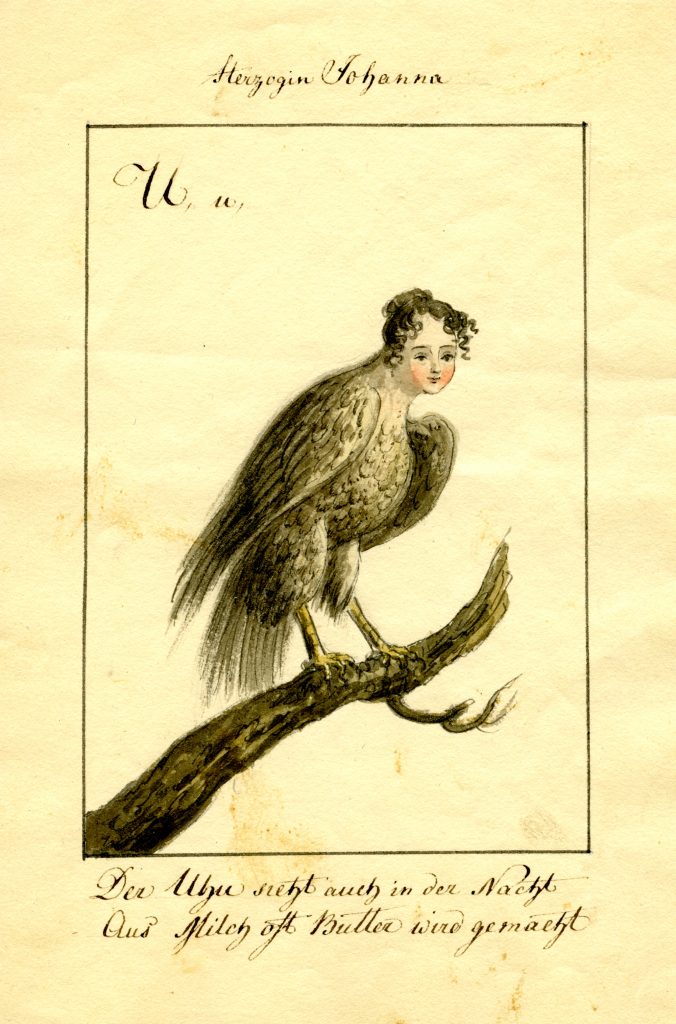

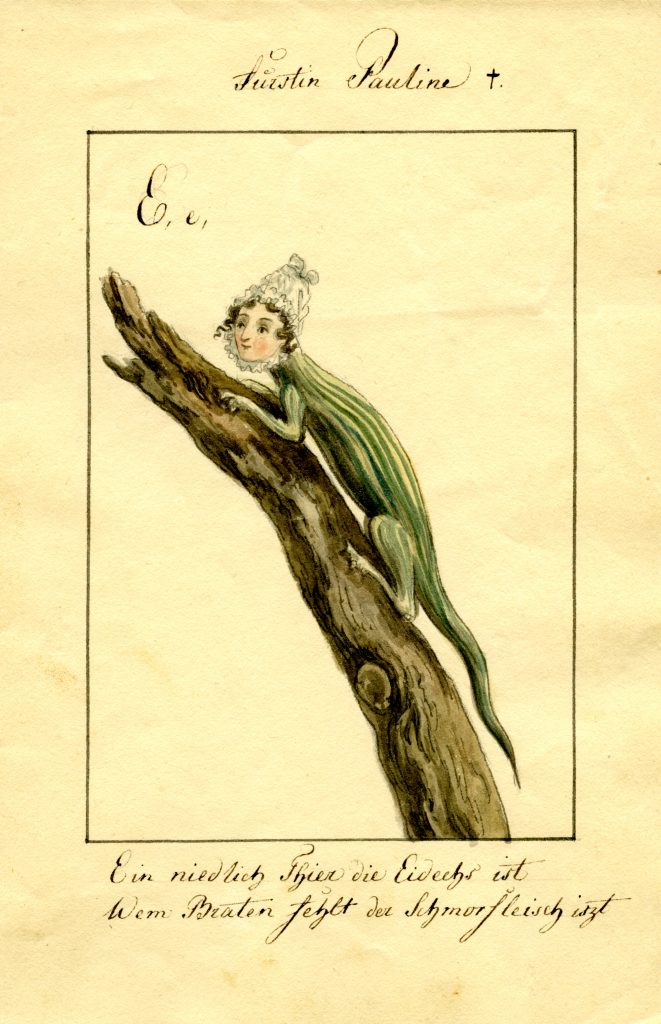

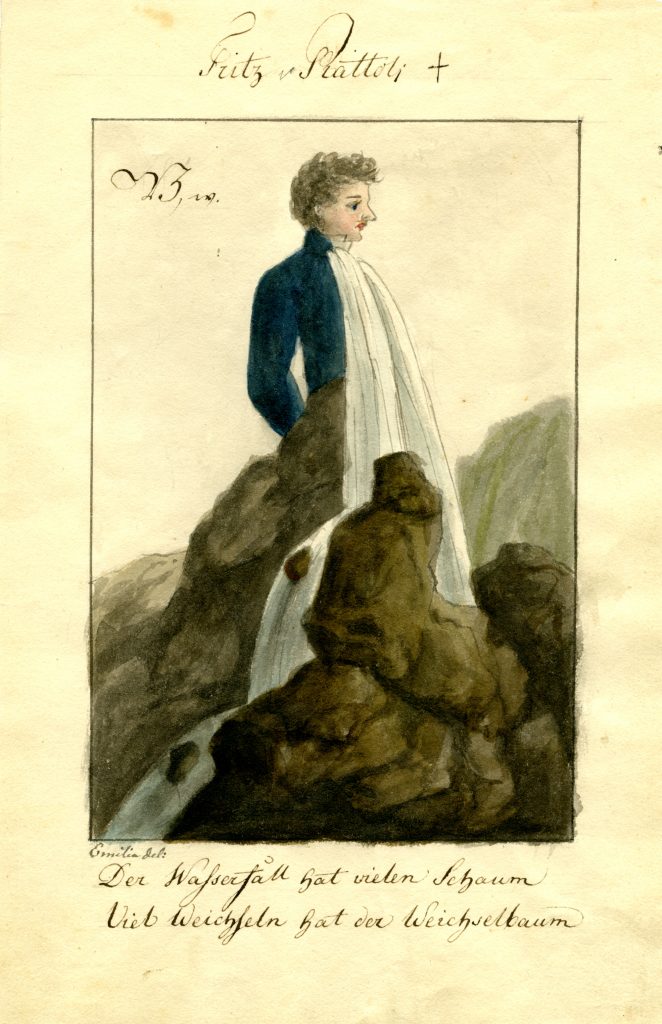

Durch Großherzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach (1757–1828) erhielt Louise Seidler 1817 ein Stipendium, das ihr ein Studium an der Kunstakademie in München und ein Jahr später eine Reise durch Italien ermöglichte. Dort schloss sie sich der Künstlergemeinschaft der Nazarener an, die eine romantisch-religiöse Kunstrichtung vertraten. 1823 kehrte Louise Seidler nach Weimar zurück, wurde die Zeichenlehrerin der Prinzessinnen Marie (1808–1877) und Augusta (1811–1890) und etablierte sich als freie Künstlerin. 1824 wurde sie zur Kustodin der großherzoglichen Gemäldesammlung ernannt, 1835 auch zur Hofmalerin. 1863 begann sie ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben. Aufgrund einer allmählich voranschreitenden Erblindung, ist es wahrscheinlich, dass sie ihre Erinnerungen diktierte. 1866 starb Louise Seidler in Weimar. Ihre Memoiren bleiben unvollendet, gelten aber als wichtige Quellen für das Schaffen dieser außerordentlichen Frau, genauso aber auch für das Leben und Schaffen ihrer Künstlerkollegen. Oft wurde Louise Seidler nur im Zusammenhang mit Goethe bekannt, dabei sind ihr künstlerisches Werk und ihre Karriere außergewöhnlich. Trotz zahlreicher Hindernisse und Unverständnis seitens ihrer Zeitgenossen verwirklichte Louise Seidler ihren Traum, als freischaffende Künstlerin am Anfang des 19. Jahrhunderts erfolgreich zu sein.

In unserer heutigen LeseZEIT reisen wir in das Jahr 1817. Kurz bevor Louise Seidler ihr Studium in München beginnt, begibt sie sich noch einmal nach Weimar, Gotha und Altenburg. Sie trifft nicht nur auf den Herzog August von Sachsen-Gotha und Altenburg, sondern auch auf Hans Wilhelm von Thümmel, für dessen Auftrag sie im April nach Altenburg aufbricht.

Ich lese aus den „Erinnerungen der Malerin Louise Seidler“, herausgegeben von Hermann Uhde, in der neuen Ausgabe des Propyläen-Verlag Berlin, 1922. Der Textausschnitt umfasst die Seiten 82 bis 84.

„Nun ging es mit dem Anfang des neuen Jahres 1817 an die Vorbereitungen zu der für mich so wichtigen Reise nach München. Ich ordnete alle meine Verhältnisse gleichsam testamentarisch; dann nahm ich Abschied von den Verwandten und Freunden in Weimar und Gotha. Hier wurde mir noch eine Audienz vom Herzog August bewilligt, in welcher er mir einen letzten, wunderbaren Auftrag erteilte. Er beschäftigte sich nämlich damals gerade mit der indischen Religion und nahm an, daß Brahma, Wischnu und Schiwa das Nämliche wie unsere Dreieinigkeit wäre. Er sprach mit mir lange darüber und stellte mir endlich die Aufgabe: Christus als Wischnu zu malen; er müsse Perlmutter-Augen haben, die Fingernägel seinen mit Alhenna – jener Wurzel, die im Orient von den Weibern zum Schminken gebraucht wird – rot gefärbt, auf seiner Brust erblicke man einen Fisch usw. Mir schwindelte der Kopf; ich verneigte mich und stammelte etwas wie: ‚Ich will’s versuchen!‘

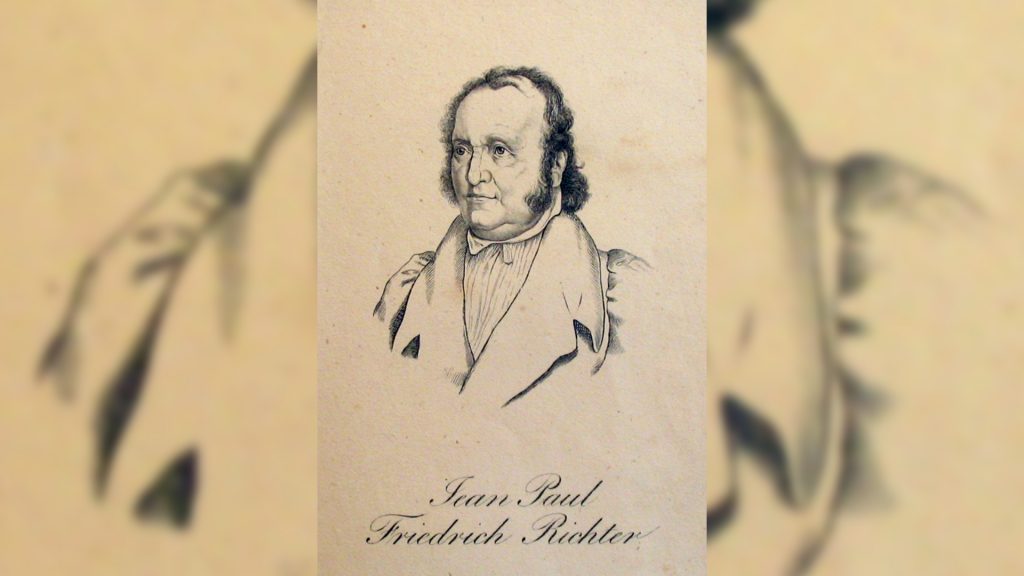

Bei diesem letzten Besuche in Gotha machte ich noch die Bekanntschaft des ehedem allmächtigen Gothaischen Ministers Thümmel, der sich vor nicht langer Zeit nach Altenburg zurückgezogen hatte. Er war der Bruder des Verfassers der berüchtigten „Reise in das mittägliche Frankreich“ und hegte den Wunsch, daß ich den Autor dieses Werkes noch vor meiner Abreise nach München malen möchte; eine Bestellung, der ich nicht wohl aus dem Wege gehen konnte.

Der Auftraggeber, Exzellenz von Thümmel, der vormalige Minister, war ein schöner, origineller, geistreicher Mann, von dem die geheime Geschichte berichtet, daß er sich die Gunst der einstigen Erbprinzessin von Gotha, geborene Prinzeß von Mecklenburg, erworben, deren weibischer Gemahl (der wunderliche Herzog August) der Krone keinen Erben verhieß. Noch spät schienen die Wünsche des Landes in Erfüllung gehen zu sollen, jedoch kein Prinz, sondern eine Prinzessin wurde geboren; die von mir in diesen Blättern bereits erwähnte nachmalige Herzogin von Koburg.

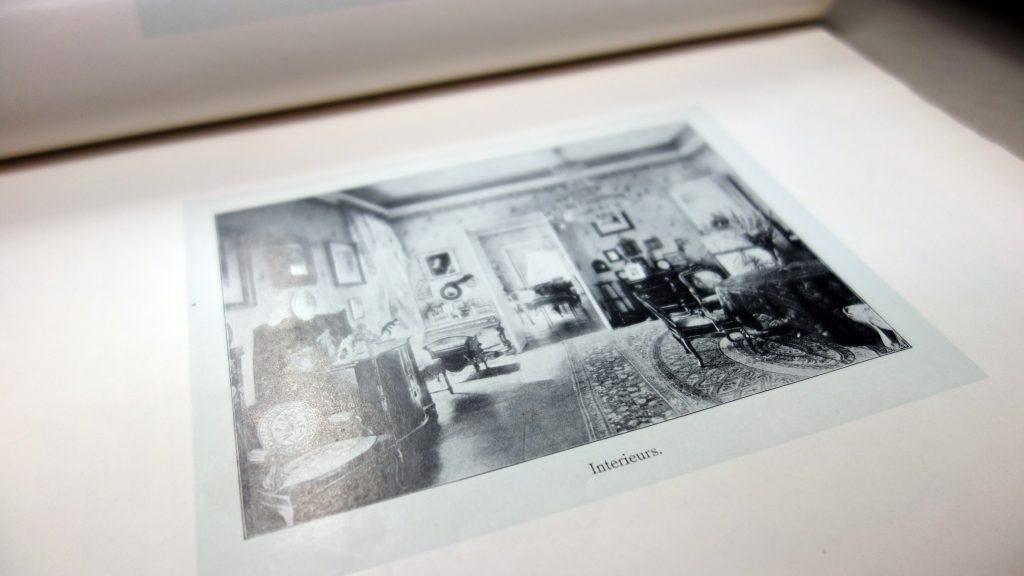

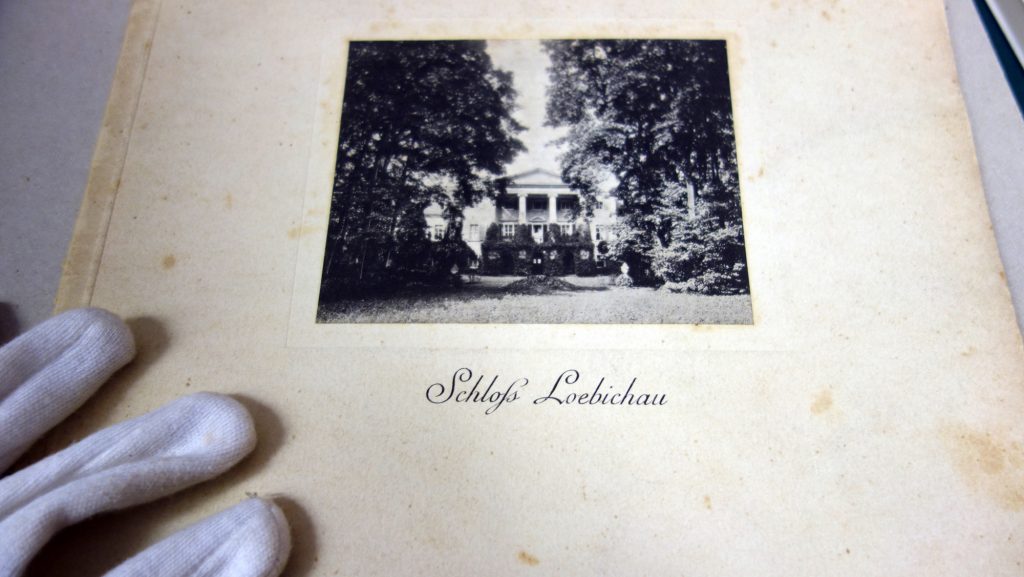

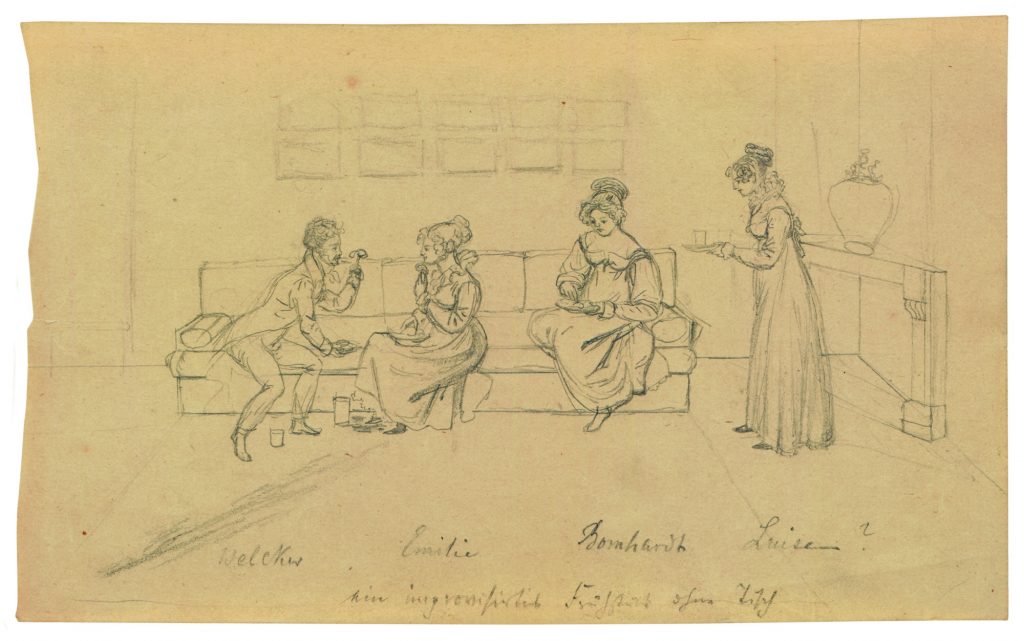

Ehe ich der Einladung des Ministers von Thümmel folgen konnte, wurde es April; in den letzten Tagen dieses Monats traf ich in Altenburg ein. Dort hatte sich der reich begüterte Mann nach seinem Rücktritt vom Staatsdienst eine Villa erbaut; die höchst geschmackvolle Besitzung lag auf einem kleinen Berge, rings um dieselbe zog sich ein weitläufiger Park, worin sich ein großer Fischteich befand. In diesem Parke sah man fünf oder sechs Schweizerhäuschen, an welche das Gerücht manches Liebesabenteuer des galanten Ministers knüpfte. Kein Wunder also, daß dessen Gemahlin (geb. von Rothkirch), als sie von der Einladung gehört hatte, welche mir zuteil geworden war, erst genaue Erkundigungen über mich einzog. Da diese beruhigt ausfielen, wurde mir ein Atelier und Schlafzimmer dicht neben den Gemächern der Töchter des Hauses eingeräumt.

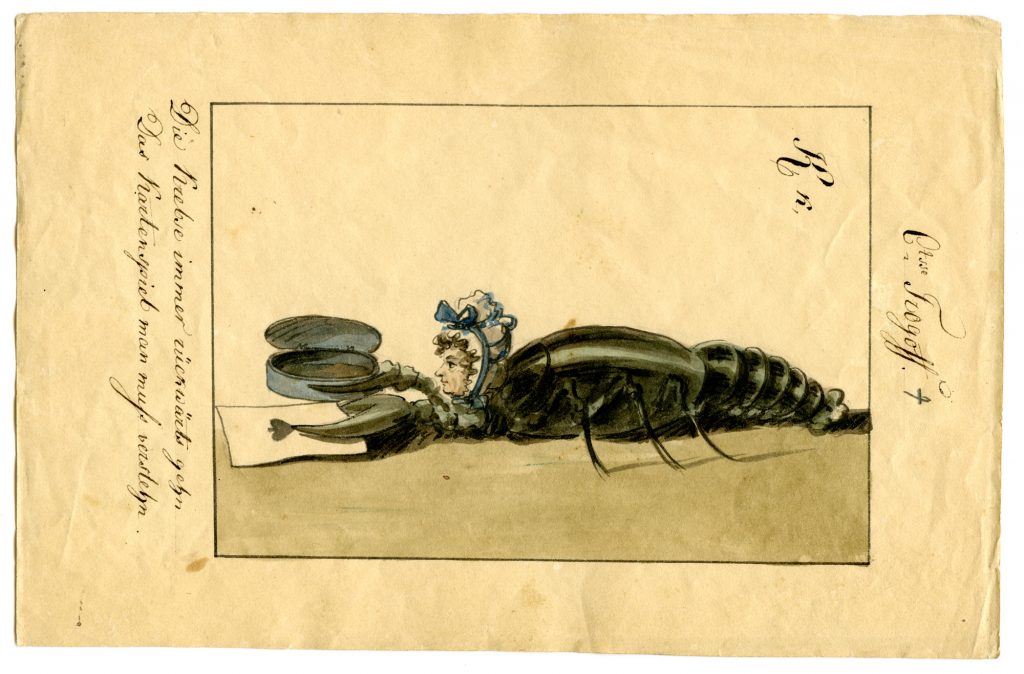

Ein unverheirateter Sohn des Ministers war in der Nähe von Altenburg als Oberforstmeister angestellt. Als wir ihn eines Tages besuchten, fiel uns ein schmucker und trotz seiner anscheinend großen Jugend sehr gewandter Jägerbursche angenehm auf, welcher die Bedienung bei Tische besorgte. Daß dieser schöne und kräftige Jüngling – ein Weib war, ahnte niemand. Dennoch war dem so; ohne es zu wissen, sahen wir eine Geliebte des jungen Thümmel vor uns, welche diesen auf Reisen, in die Bäder usw. als Diener begleitete.

Der Minister von Thümmel, immer noch eine sehr stattliche Erscheinung, war ein barocker Mensch; einmal ließ er auf dem Dache eines türkischen Kiosks, wo sich ein länglicher Altan befand, im Freien das Diner servieren, obwohl es im April und eisig kalt war. Schnee und Hagel fiel auf die Tafel nieder, allein wir mußten ausharren. Das Abenteuerliche hatte eben für den Herrn des Hauses einen besonderen Reiz. Noch auf dem Totenbette befahl er, daß man ihn, wenn er gestorben sein, in aufrechter Stellung, nur mit einem Betttuche umwickelt, auf seinem Landgute Nöbdenitz bei Löbichau, in dem inneren Raume einer uralten riesenhaften Eiche, wo er häufig getafelt hatte, beisetzen solle; ein Verlangen, welchem man, wie ich gehört zu haben glaube, wirklich nachgab.

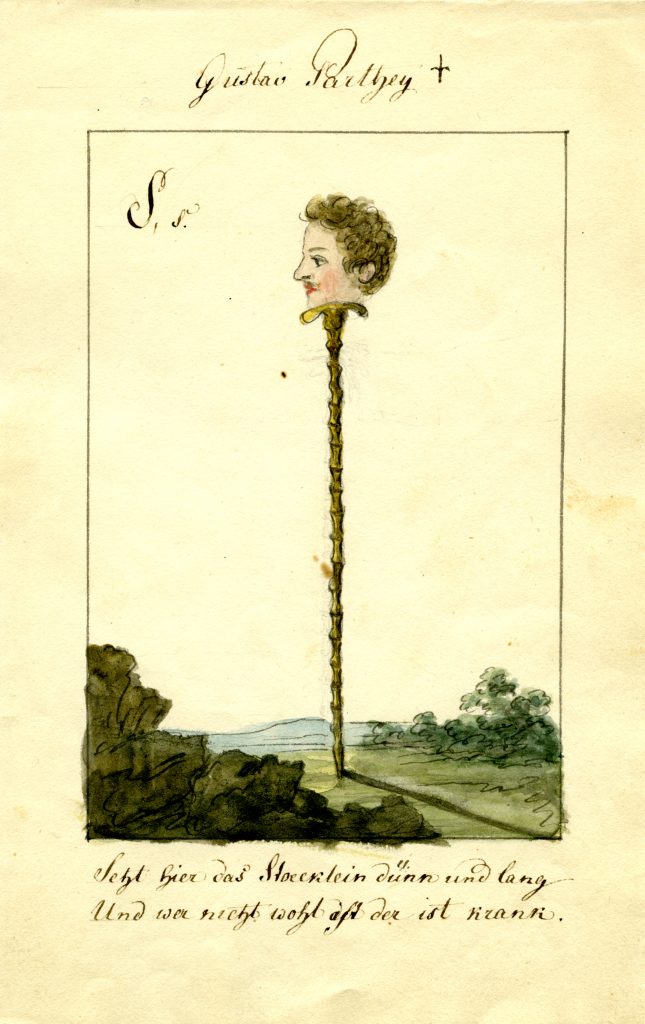

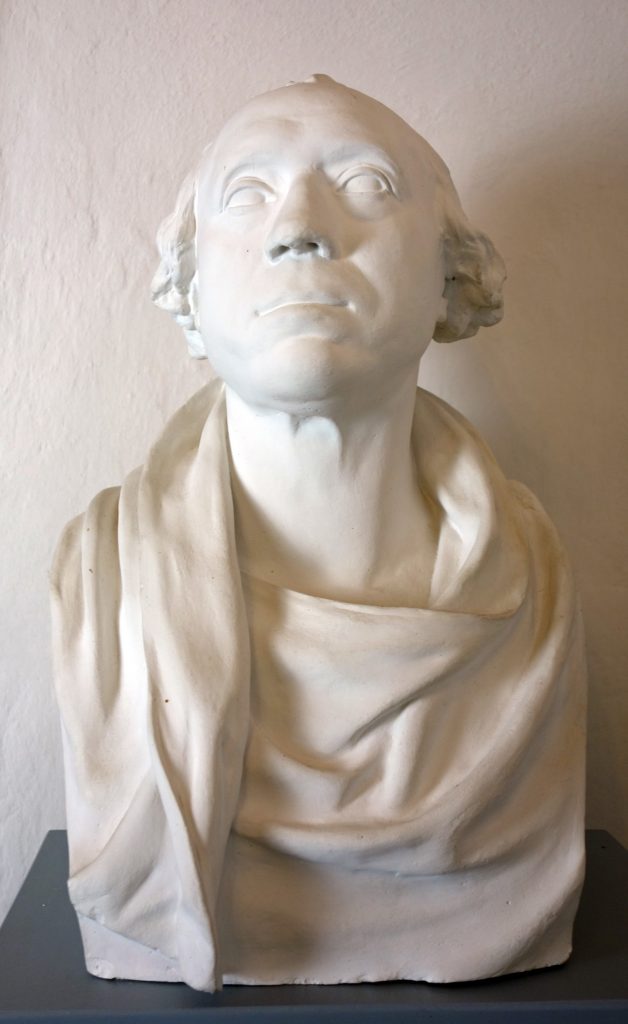

Des Ministers Bruder, der Dichter Moritz August von Thümmel, den ich porträtieren sollte, war damals schon ein zusammengesunkener, abgelebter Greis mit verschrumpften Zügen und kleinen, blinzelnden, grauen Augen. Trotz seiner Häßlichkeit machte er indessen einen freundlichen Eindruck. Da er sehr schwächlich war – kein Wunder bei seinen neunundsiebzig Jahren! – so vermied er es, viel zu sprechen; die Aufgabe ihn zu malen, war daher keineswegs anziehend. Einige Entschädigung für dieselbe gewährte mir eine angenehmere Arbeit, welche bei mir bestellt ward, nämlich ein lebensgroßes Bild der Domina des Altenburger Damenstifts, der schönen Freiin von Friesen, diese in der malerischen Ordenstracht darstellend.

Endlich waren beide Gemälde vollendet. Ich kehrte nach Jena zurück, traf meine letzten Vorbereitungen, und am 4. Juli 1817 brach ich bei herrlichem Reisewetter von meiner Vaterstadt auf, ausgerüstet mit zwei Empfehlungsbriefen Goethes, von dem ich am Tage zuvor dankbaren Herzens und in tiefer Bewegung Abschied genommen hatte.“

Ob die von Louise Seidler erwähnten Gerüchte über Hans Wilhelm von Thümmel und seinen Sohn stimmen, lässt sich heute nicht mehr überprüfen.

Der Garten Hans Wilhelm von Thümmels ist jedoch inzwischen aus dem Stadtbild Altenburgs verschwunden. Bereits nach Thümmels Tod 1824 begannen seine Erben das weitläufige Grundstück in Teilen zu verkaufen und die Anlage zu verkleinern. Heute erinnert nichts mehr, an die einstige Sehenswürdigkeit der Residenzstadt. Auch das klassizistische Palais, das zu Beginn sogar eine Bibliothek beinhaltete, hat sich in das heutige Straßenbild eingefügt. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Seitenflügel verbaut worden. Heute lässt sich nur noch der Mittelbau des Hauses auf der abgewandten einstigen Parkseite der Thümmelstraße (jetzt Hausnummer 3) noch erahnen.

Auch viele der anderen Thümmelschen Gärten im heutigen Altenburger Land sind verschwunden oder nur noch in Teilen erhalten geblieben. Dem gärtnerischen Erbe der einstigen Residenzstadt widmen dennoch – oder gerade deshalb – die vier großen Museen des Altenburger Landes 2021 eine gemeinsame Ausstellungsreihe mit dem schönen Titel: „Grünes im Quadrat – Historische Gärten im Altenburger Land”. Das Lindenau Museum Altenburg, das Residenzschloss Altenburg, das Naturkunde Museum Mauritianum und das Museum Burg Posterstein planen je eine eigene Ausstellung zu historischen oder modernen Gärten. Begleitet wird die Reihe durch einen gemeinsamen Katalog “Grünes im Quadrat”, der im Sandstein Verlag erschienen ist.

Der Start der Postersteiner Schau „#GartenEinsichten: „Wie der Gärtner, so der Garten“ – Gartenkultur als Spiegel der Gesellschaft“ ist voraussichtlich ab Mai 2021 geplant. Sobald es die aktuelle Pandemie-Situation zulässt, wird die Ausstellungseröffnung nachgeholt. Bereits jetzt laden wir in der Mitmach-Aktion #GartenEinsichten dazu ein, persönliche Eindrücke aus Gärten und Parks zu teilen.

Zum Weiterlesen

Wer mehr über Louise Seidler erfahren möchte, dem empfehle ich den Eintrag in der Deutschen Biografie und den Blogbeitrag „Nazarenerin, Hofmalerin, Kustodin“ von Uta Baier, zu finden auf der Website der Kulturstiftung der Länder.

“Grünes im Quadrat” im Überblick

Museum Burg Posterstein

#GartenEinsichten: „Wie der Gärtner, so der Garten“ – Gartenkultur als Spiegel der Gesellschaft

sobald möglich bis 14. November 2021

Residenzschloss Altenburg

Gartenlust und Parklandschaft – Die Geschichte des Altenburger Schlossparks

21. Mai bis 3. Oktober 2021

Lindenau-Museum im Residenzschloss Altenburg

Gärten vor der Linse – Die Gartenstadt Altenburg

21. Mai bis 3. Oktober 2021

Naturkundemuseum Mauritianum

Der Grund des Gartens: Porphyr

2. Juli bis 31. Dezember 2021

Zur Ausstellung erscheint der Katalog “Grünes im Quadrat” im Sandstein-Verlag.

Das Ausstellungsprojekt “Grünes im Quadrat” steht unter der Schirmherrschaft von Minister Professor Dr. Benjamin-Immanuel Hoff.

Und mit diesem Lese- und Ausstellungstipp möchte ich mich für heute bei Ihnen, liebe Zuhörende, verabschieden und würde mich freuen, sie auch in der nächsten Folge der LeseZEIT oder im Museum selbst begrüßen zu können. Bis zum nächsten Mal!

Von Franziska Engemann / Museum Burg Posterstein