Reisten einfache Leute oder Bürger im Mittelalter sehr wenig, änderte sich das bereits vor über 200 Jahren. Damals reiste man vor allem zu Fuß, zu Pferd oder per Kutsche. Das war allerdings mit viel Aufwand, Unbequemlichkeit und auch Geld verbunden. In diesem Blogpost geht es speziell um das Reisen in Kutschen vor rund 200 Jahren.

Wenn die Fahrt zum Abenteuer wird

Reisen kann anstrengend sein: Ein Zug kommt nicht pünktlich oder gar nicht, auf der Autobahn ist Stau, vielleicht findet man sogar zu Fuß den Weg nicht gleich, weil das Handy-Signal nicht für Google Maps reicht, und alles dauert manchmal richtig lange. Aber alle diese Probleme, die wir heute bei Ausflügen oder auf dem Weg in den Urlaub haben, sind nichts gegen die Anstrengung, die unsere Vorfahren bei einer Kutschfahrt aushalten mussten.

Anders als unsere Autos und Züge waren Kutschen nicht beheizbar und eine Klimaanlage hatten sie gleich gar nicht. Im Winter waren sie eiskalt und im Sommer schwitze man in der Hitze.

Die Straßen waren selten ausgebaut – stell sie dir mehr wie Feldwege vor. Jedes Schlagloch und jeder große Stein wurde von der ungefederten Kutsche an die Insassen weitergeben und schüttelte sie durch. Es konnte sogar passieren, dass ein Wagen umkippte oder bei starkem Regen einfach im Schlamm stecken blieb.

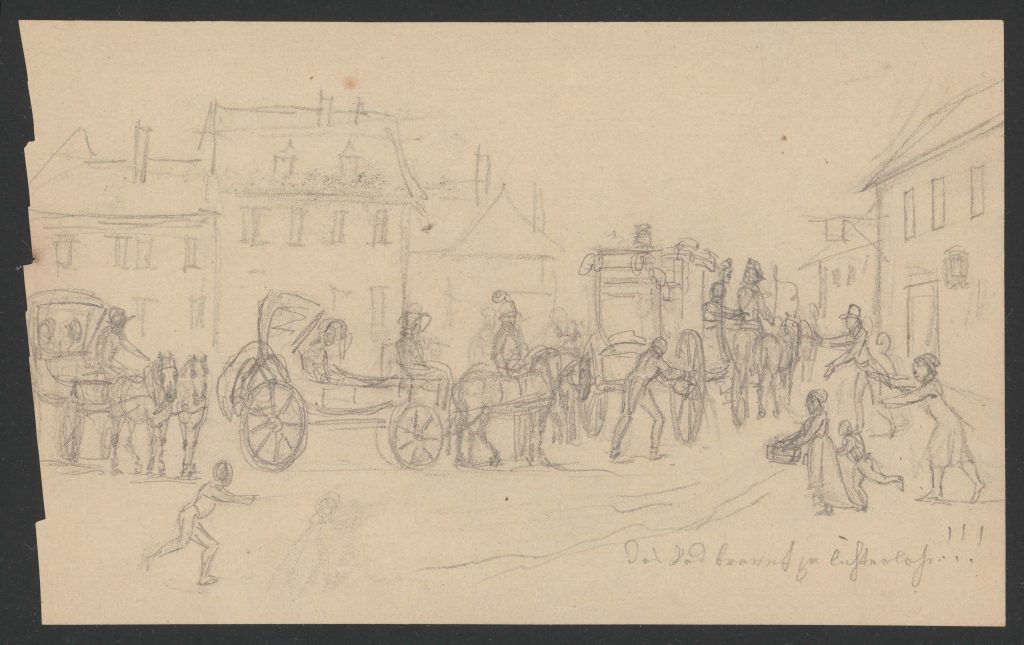

Wurde die Straße zu schlecht, mussten die Passagiere sogar aussteigen und zu Fuß neben der Kutsche herlaufen, bis sich der Weg besserte. Meist kam man so kaum schneller voran als zu Fuß. Selbst kurze Strecken konnten so in einem Abenteuer enden. Und wurden die Holzräder der Kutschen nicht ordentlich geschmiert, konnten sie sogar Feuer fangen. So eine Situation hielt der Maler Ernst Welker in seiner Bleistiftskizze (oben) fest.

„Sie fahren wie eine Schnecke“

Reisen vor 200 Jahren hieß, Zeit mit auf den Weg zu nehmen. Heute können wir mit dem Auto in wenigen Stunden durch ganz Deutschland fahren. Mit dem Flugzeug sind wir sogar in Europa und der ganzen Welt in kürzester Zeit am Ziel. Kutschen waren im Vergleich dazu langsame Gefährte. Sie fuhren nicht schneller, als die Zugpferde liefen. Und die waren nicht im Galopp unterwegs. Schon im Mittelalter konnte ein Bote zu Pferd bis zu 60 Kilometer am Tag weit reiten, eine Kutsche war nicht schneller. Waren die Straßen schlecht, ging es noch langsamer voran. Heute bräuchten wir mit dem Auto vermutlich keine Stunde für so eine Tagesstrecke.

Das Tempo ging auch vor 200 Jahren manchem Reisenden zu schleppend. Die Schriftstellerin Emilie von Binzer schrieb in einem ihrer Bücher, dass ihre Reisebegleiterin, die französische Gräfin Trogoff, oft die Kutscher mit den Worten „Sie fahren wie eine Schnecke!“ anfeuerte.

Ganz schön teuer!

Zudem war eine Reise ziemlich teuer. Die Pferde konnten nicht den ganzen Tag eine voll beladene Kutsche ziehen. Auch sie mussten sich einmal ausruhen. Und auch der Kutscher und die Passagiere brauchten Pausen. An sogenannten „Stationen“ konnten Reisende deshalb die Kutsche oder die Pferde wechseln. Oder sie übernachteten auf ihrer Fahrt an verschiedenen Orten. So musste man bei einer Reise nicht nur mit einem Fahrtgeld für das Ticket rechnen, sondern auch für die Kosten für Pferdefutter, Speisen und Übernachtungen aufkommen.

Und noch etwas lauerte auf dem Weg! Deutschland gab es vor 200 Jahren noch nicht in seiner jetzigen Form. Es war in viele Fürstentümer und Staaten aufgeteilt. Und jeder Staat hatte seine eigenen Grenzen, erhob Zollgebühren und hatte im schlimmsten Fall eine eigene Währung. Wollte man ins Ausland reisen, benötigte man Passierscheine, um über die Grenzen zu dürfen. Und alles kostete Geld. Das konnte sich nicht jeder leisten. Vor 200 Jahren waren es vor allem die Adligen und reiche Bürger, die einen Blick auf die weite Welt erhaschen konnten.

Eine Reise mit Kunst und Genuss

Wer die Fahrtkosten scheute, der konnte sich natürlich auch zu einer Fußreise aufmachen. Das langsame Vorankommen hatte immer den Vorteil, die Natur in aller Ruhe genießen zu können. Zu Fuß ging das sogar noch besser. Vor allem Künstler reisten viel zu Fuß, machten unterwegs Halt und zeichneten und malten die Landschaften, durch die sie reisten. Oft waren sie mit Mappen, Stiften, Papier oder zumindest mit einem Skizzenbuch unterwegs. Nicht selten fanden sie sich mit anderen Malern zusammen und reisten gemeinsam an verschiedene Orte, um gemeinsam den Zauber der Natur einzufangen.

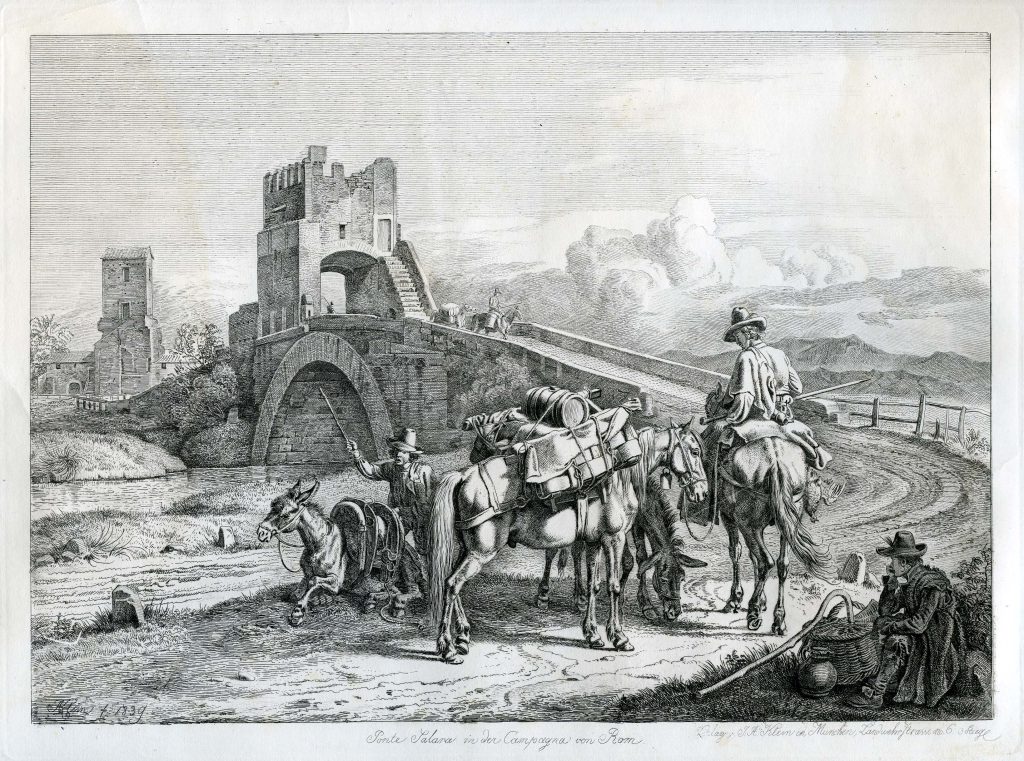

Einer dieser Maler hieß Johann Adam Klein. Er hielt besonders gern Reisende auf Pferden, mit Kutschen oder Fuhrwerken fest.

Eine Reise bildet

Ein sehr beliebtes Reiseziel vor 200 Jahren war Italien. Nicht nur Künstler zog es in den Süden, auch Adlige und Bürgerliche wollten das „fremde Land“ kennenlernen, antike Bauwerke und Kunst bestaunen und sich so weiterbilden. Damals war es üblich, junge Männer auf eine „Bildungsreise“ zu schicken. Diese nannte man „Grand Tour“. Sie sollten Städte, Länder und Menschen kennenlernen und neue Erfahrungen sammeln. Italien war eines der beliebtesten Reiseziele. Denn von hier stammten die großen Vorbilder dieser Zeit.

Die Zeit um das Jahr 1800 nennt man auch Renaissance, was so viel bedeutet wie „Wiedergeburt der Antike“. Damals waren die Menschen begeistert von den Schriften und Ideen der alten Römer und Griechen. Das Mittelalter galt als düster und seine Zeitgenossen oft als ungebildet. (Den Begriff Mittelalter erklären wir in diesem Blogpost noch genauer.) Deshalb wurde Italien zum begehrten Reiseziel für alle, die es sich leisten konnten.

Für alle, die zu Hause bleiben mussten, blieben nur das Lesen von Reiseberichten oder das Besuchen von Kunstausstellungen. Sowohl in Büchern als auch in Bildern wurden die Eindrücke des Landes so in die Heimat gebracht.

Von Franziska Huberty / Museum Burg Posterstein

Zum Weiterlesen:

Wie haben Ritter Post verschickt? – Hier geht es um Boten zu Pferd im Mittelalter.

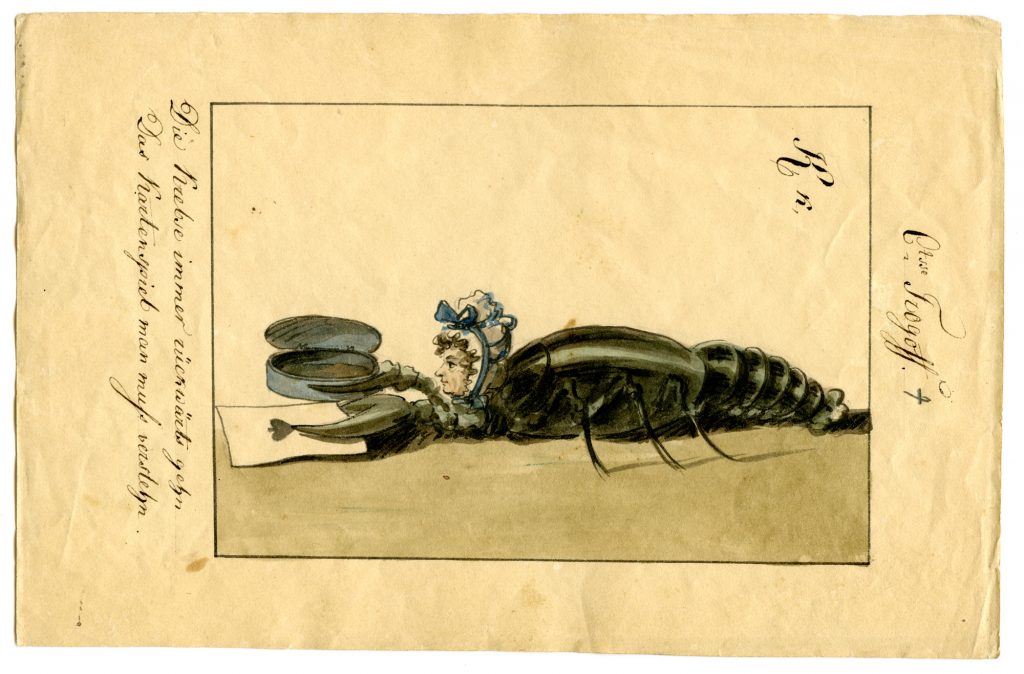

Die Sammlung Welker auf Europeana – Hier findet ihr alle Zeichnungen, in denen Ernst Welker die Gäste der Herzogin von Kurland in Tiergestalt oder als Gegenstände darstellte.

![Auch im späten Mittelalter liebten die Menschen noch farbenfrohe Kleider! Hier eine Seite aus einem Fechtbuch, das in der Forschungsbibliothek Gotha aufbewahrt wird. (Hartlieb, Johannes; Thalhofer, Hans: Bildercodex (Johannes Hartlieb [?]: Namenmantik; Hans Talhofer: Fechtbuch). ostfränkisch-nordbairisches Übergangsgebiet. 1440er Jahre (und später), 1443)](https://blog.burg-posterstein.de/wp-content/uploads/2021/03/Webaufnahme_3-3-2021_15954_dhb.thulb_.uni-jena.de_-1024x471.jpeg)