Wer kennt den Namen Michael Beleites? In der DDR kannten ihn die wenigsten. Dafür war er der Stasi wohlbekannt und gehörte zu ihren größten Feinden. Dies ist Teil 4 unserer mitwachsenden, digitalen Begleitausstellung “Landschaft nach der Wismut” gilt dieser Uranbergbau-Geschichte.

Im Museum Burg Posterstein begegnete der Name Michael Beleites samt einer provisorisch kopierten Schrift Ende 1988. Die DDR lebte noch und schwelgte im Bewusstsein immerwährender Macht und Überlegenheit über den Kapitalismus.

Plötzlich stellten wir Fragen

Derweil hatten sich kirchliche Gruppen aufgemacht, Missstände aufzudecken und Informationen über Umweltschäden in der DDR zu verbreiten. Und eine dieser Informationsschriften kam von Michael Beleites, der sich in der „Pechblende“ mit den Umweltsünden der Wismut auseinandersetzte. Über Mitglieder des Kirchenkreises Ronneburg erhielten also auch wir die Schrift. Selbstverständlich ganz heimlich und mit der Aufforderung zur sofortigen Rückgabe nach dem Lesen. Das taten wir natürlich auch, aber vor allem dachten wir von nun an viel gründlicher nach: Was ist mit unserem Wasser, was mit dem Teich, in dem so viele Fische schwimmen, mit den Pilzen im Wald? Wie wirkt der ganze Dreck auf den Straßen? Warum sterben so viele Wismut-Bergleute an Krebs? Was macht es mit unseren Kindern, wenn Grundwasser möglicherweise verseucht ist und das nahegelegene Flüsschen Sprotte auch Abwässer des Uranbergbaus ableitete?

Plötzlich sollte auch noch im Tal der Sprotte zwischen Posterstein und Nöbdenitz eine Mülldeponie im Landschaftsschutzgebiet entstehen, obwohl in die geschlossenen Tagebaue der Wismut (und auch in die Tagebaue des Braunkohlebergbaus) offenbar täglich Züge mit Müll aus dem Westen rollten. Glücklicherweise wurde das verhindert.

Die Wende kam dazwischen. Doch die Spuren des Uranbergbaus gibt es bis heute, obwohl die Bundesrepublik Deutschland inzwischen viele Milliarden in die Sanierung gesteckt hat.

1954 übernahm die neu gegründete Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft Wismut (SDAG) den Vorgängerbetrieb. Sie blieb bis 1991 zu 50 Prozent Eigentum der UdSSR. Die Grundlagen dafür hatte man in einem Regierungsabkommen zwischen der UdSSR und der DDR 1953 gelegt. Dieser Vertrag wurde 1962 erneuert und 1975 bis zum Jahr 2000 (!) verlängert.

Die Geschichte der Wismut beschreiben wir ausführlich im 3. Teil dieser Reihe.

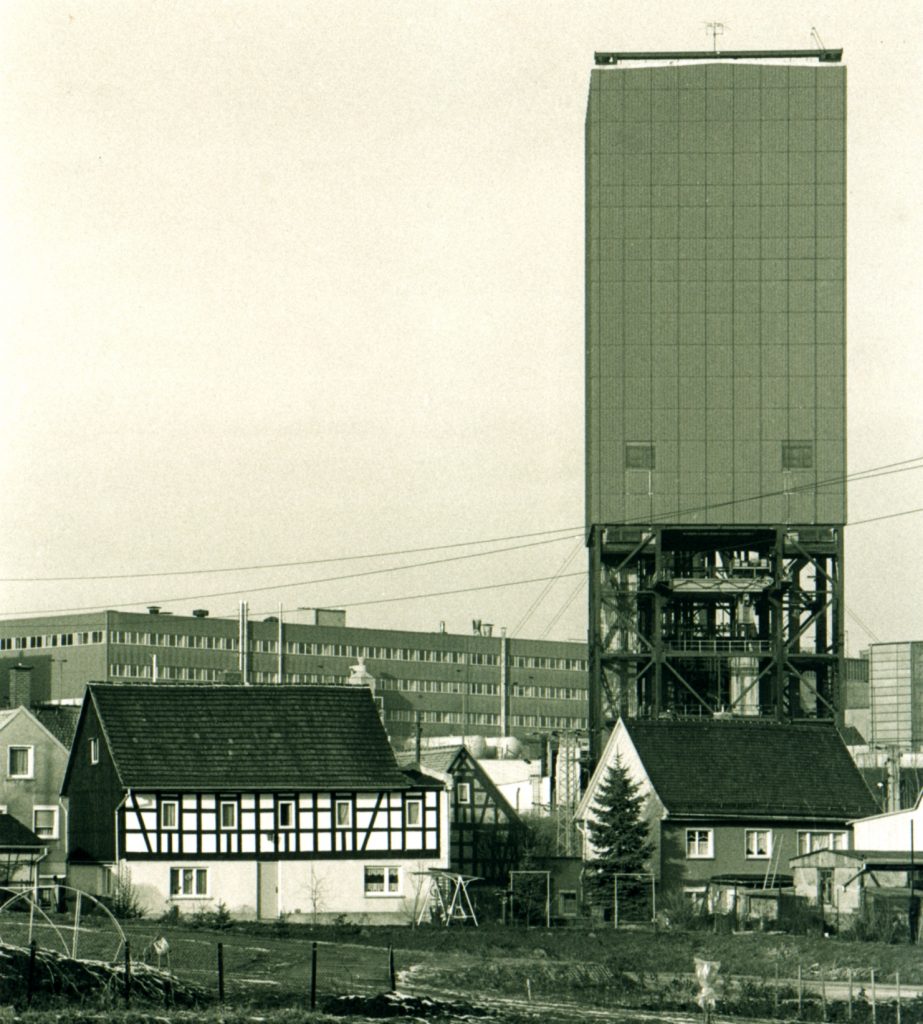

Die Wismut entwickelte sich zu einem “Staat im Staat”

Die Wismut entwickelte sich im Lauf der Zeit zunehmend zu einem Staat im Staat, mit eigenem Sicherheitsdienst. Die Bergbaugebiete waren für Außenstehende (Nicht-Bergleute) hermetisch abgeriegelt und nicht betretbar, Fotografieren war verboten.

Die Bergarbeiter wurden mit Sondervergünstigungen, Spitzenlöhnen und politischer Indoktrination an die Betriebe gebunden. Über die Verwendung des Urans, vor allem über die gesundheitlichen Risiken für die Beschäftigten und Anwohner der Wismut sowie über die Umweltschäden wurde geschwiegen.

Nach der Katastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 verbreitete sich überall in Deutschland und Europa die Angst, dass radioaktive Belastungen in der Umwelt zu Gesundheitsschäden führen könnten. In der DDR war das weiterhin kein Thema und Informationen darüber nicht öffentlich zugänglich. So blieben auch die Wismut und der Uranbergbau bis zum Ende der DDR ein Tabuthema, über dessen Umweltbilanz geschwiegen wurde.

Zu sehen aber waren die Ausmaße des Bergbaus für jeden an der zerklüfteten Landschaft, den aufgeschütteten Kegel- und anderen Halden, den Bergwerken, die manchmal bis an die Ortschaften heranreichten und den Bohrtürmen auf den Feldern. Aber über die Möglichkeit, dass von dieser Industrie eine radioaktive Gefahr ausging, wurde die Bevölkerung im Unklaren gelassen. Kritische Fragen zur Problematik wurden meist nicht öffentlich gestellt, gleich gar nicht von den Zuständigen beantwortet oder riefen sofort die Staatssicherheit auf den Plan.

Unter diesen Bedingungen gründete Michael Beleites, der damalige Präparator am Naturkundemuseum Gera, 1986 eine Umweltgruppe unter dem Dach des Kulturbundes der DDR, um die Thematik zu erforschen. (1) Es wurde jedoch schnell klar, dass dies ein aussichtsloses Unterfangen war, weil von Anfang an die Staatssicherheit die Aktivitäten kritisch beäugte. Gleiches schreibt beispielsweise auch die damalige Direktorin des Museums in der 1993 erschienenen Publikation zu den Altlasten der Wismut:

„Das vorliegende Jubiläumsheft nimmt sich eines besonders sensiblen Themas der Ostthüringer Region an, der ‚der Altlasten des Uranbergbaus‘. Da dem Museum in der ‚Vorwende-Zeit‘ weder Veröffentlichungen Wismut-relevanter Umweltthemen in der Schriftenreihe noch eine Dauerausstellung der Bodenschätze um Ronneburg in der seit 1984 bestehenden Dauerausstellung erlaubt waren,…“. (2)

Aus der Publikation: Die Altlasten des Uranbergbaus und der Uranerzaufbereitung, Veröffentlichungen des Naturkundemuseums der Stadt Gera, Heft 20, 1993

Beleites entschloss sich deshalb ab 1987 private Recherchen im kirchlichen Rahmen zu beginnen. Er lieh sich eine Videokamera von einer Berliner Umweltgruppe und begann heimlich das Gelände um die Bergbaubetriebe zu filmen. Material daraus wurde schließlich im November 1987 vom SFB in der ARD im Fernsehen gesendet.

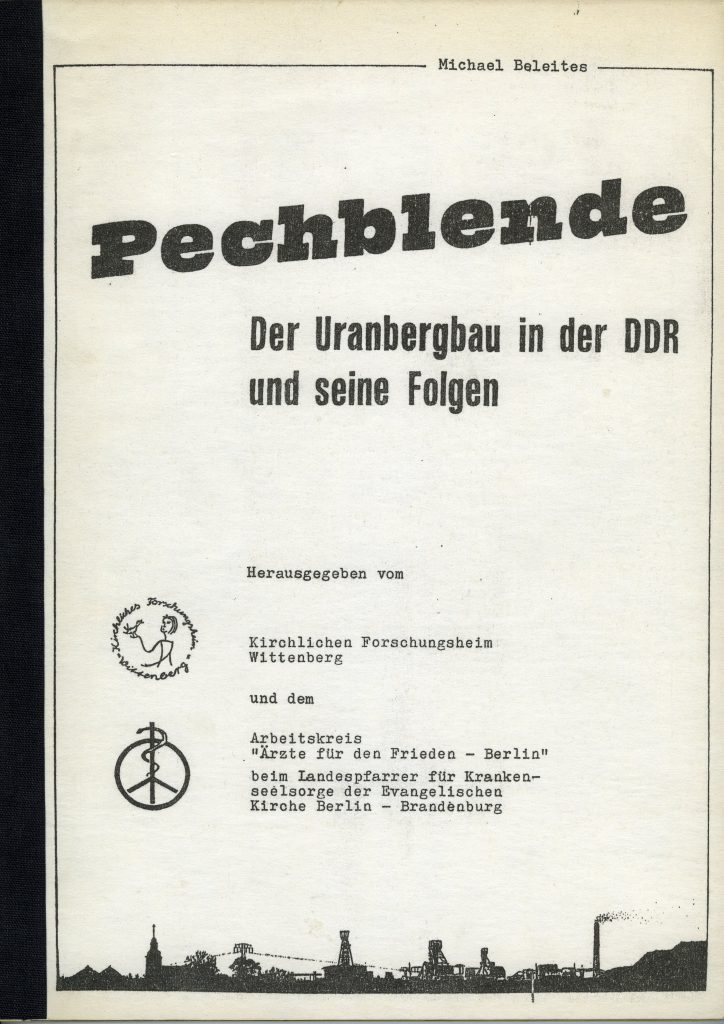

Letztlich entstand aus dem gesammelten Material die 60seitige Schrift „Pechblende der Uranbergbau in der DDR und seine Folgen“.

Im Kreis der kirchlichen Friedens- und Umweltbewegung versammelten sich seit Anfang der 1970er Jahre Kritiker dieser SED-Geheimhaltungspolitik. Diese Organisation ermöglichte 1988 die (illegale) Veröffentlichung der Untergrundschrift „Pechblende der Uranbergbau in der DDR und seine Folgen“, von Michael Beleites, herausgegeben vom Kirchlichen Forschungskreis Wittenberg und dem Arbeitskreis „Ärzte für den Frieden – Berlin, beim Landespfarrer für Krankenseelsorge der Evangelischen Kirche Berlin- Brandenburg, in einer Auflage von 1000 Exemplaren, die alle per Hand verteilt werden mussten. (4)

Michael Beleites selbst zieht 30 Jahre später in einem Vortrag in der Stadt und Regionalbibliothek Gera Bilanz: „Als im Juni 1988 die im Selbstdruck hergestellte Untergrundschrift „Pechblende“ fertiggestellt war, glich ihr „Erscheinen“ einer Sensation: Eine 40-jährige Geheimhaltung zu den Hintergründen des gigantischen sowjetisch-deutschen Uranbergbauprojekts „Wismut“ wurde gebrochen. Nicht von staatlicher Seite, nicht von den westlichen Medien – sondern von einer kleinen kirchlichen Umweltinitiative in der DDR; recherchiert, geschrieben und gedruckt von einem damals 23-jährigen Autor aus Gera.“

Hier geht es zum ganzen Text des Vortrages.

Anmerkung

Dieser Beitrag beansprucht keine Vollständigkeit, sondern versteht sich als kurze Einführung in eine umfangreiche und komplizierte Thematik. Links und Literaturangaben sollen helfen, das Thema zu vertiefen. Viele Informationen dazu bietet beispielsweise der kirchliche Umweltkreis Ronneburg, der aus der DDR Bürgerrechtsbewegung hervorgegangen ist. Darüber hinaus kann man sich ausführlich im Stasi-Unterlagen-Archiv Gera informieren.

Zusammengefasst von Sabine und Klaus Hofmann, April 2020

Weiterführende Informationen zur Thematik:

URANATLAS, Daten und Fakten über den Rohstoff des Atomzeitalters:

Die Altlast der Wismut, Uranbergbau in Sachsen und Thüringen: Fast vergessen, mit Milliardenaufwand saniert, aber immer noch ein Problem, Seite 30/31

Der URANATLAS ist ein Kooperationsprojekt und wird gemeinsam von Le Monde diplomatique, der Nuclear Free Future Foundation, der Rosa-Luxemburg-Stiftung sowie dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland herausgegeben. 1. Auflage: September 2019

Hier geht’s zum Download

Literatur und Quellen:

(1)

Beleites, Michael: Untergrund. Ein Konflikt mit der Stasi in der Uranprovinz, Berlin, 1992, S.75f.

(2)

Die Altlasten des Uranbergbaus und der Uranerzaufbereitung, Veröffentlichungen des Naturkundemuseums der Stadt Gera, Heft 20, 1993

(3)

Beleites Michael: Altlast Wismut, Ausnahmezustand, Umweltkatastrophe und das Sanierungsproblem im deutschen Uranbergbau, Frankfurt/M 1992

Internet:

(4)

http://www.michael-beleites.de/

http://www.thla-thueringen.de/index.php/978-als-download-verfuegbar-vortrag-von-michael-beleites-zum-thema-pechblende-uranbergbau-in-der-ddr-und-seine-folgen

http://www.thla-thueringen.de/images/Vortrag_ThLA_Michael_Beleites_30_Jahre_Pechblende_Web.pdf

Interessante Fotos zur Wismut sind auch in unserer Museumspublikation zu finden:

EINHEIT-liches Deutschland, Pressefotografie im Altenburger Land 1990-2005, Museum Burg Posterstein, 2005

Fotografien von Jan-Peter Kasper, Knut Lechner, Klaus Peschel, Jens Paul Taubert, Wolfgang Wukasch, 68 Seiten, mit s/w Fotos und einer Foto-CD mit 250 Abb. 10,00 Euro