Plakat zur Sonderausstellung auf Burg Posterstein

Nur noch bis 31. Mai zeigt das Museum Burg Posterstein Lithografien und Zeichnungen des Leipziger Künstlers Rolf Münzner, der sich dafür von Georg Weerths Satire auf den „Ritter Schnapphahnski“ inspirieren lassen hat.

Schnapphahnski? Sie ahnen bereits, dass kein wirklicher Ritter so hieß. Der 1848/49 in der Neuen Rheinischen Zeitung erstmals erschienene satirische Roman mit dem schrägen Titel „Leben und Thaten des berühmten Ritters Schnapphahnski“ basiert aber auf echten historischen Personen und beschreibt Ereignisse, die so ähnlich tatsächlich einmal stattgefunden haben. Georg Weerths Don Quichotte hieß im realen Leben nicht Schnapphahnski, sondern Lichnowski und war ein Adeliger, den Weerth gründlich durch den Kakao zog.

Ausschweifend und blumig beschreibt Weerth seinen Ritter Schnapphahnski:

“Schnapphahnski ist von Geburt ein Wasserpolacke. Ich bitte meine Leser, nicht zu lachen. Schnapphahnski ist ein wunderschöner Mann, den manches allerliebste Frauenzimmerchen recht gern in den kohlschwarzen Bart hineinküssen würde. Der Ritter ist nicht groß, aber er ist hübsch und kräftig gebaut. Ein kleiner, schmaler Fuß, ein rundes Bein, eine gewölbte Brust, ein stolzer Kopf mit schwarzem Knebel- und Schnurrbart, flink und gewandt: das ist Ritter Schnapphahnski. Ein Mann wie gedrechselt, mit funkelnden Augen, höhnischen Lippen und aristokratisch weißen Händen.“

Genau dieser junge Schnapphahnski, alias Lichnowski, sorgt für allerlei Klatsch und Tratsch und schafft sich durch seine Affären und Liaisons mancherlei Feinde. Einige Mal muss er untertauchen, um erbosten Ehemännern und Verlobten zu entkommen. Eine längere Beziehung führte er auch zu einer wesentlich älteren Herzogin. – Und hier lässt sich die Brücke zum Musenhof Löbichau schlagen. Denn die Herzogin, die Weerth da satirisch und auf Äußerlichkeiten fixiert beschreibt, war keine andere als Dorothee von Sagan, die Tochter der Herzogin Dorothea von Kurland. – In Weerths Satire tritt sie unter dem Kürzel „Herzogin v. S.“ auf. Im Roman wird sie als lichtscheue, alte, dünne Krähe mit falschen Waden, falschen Zähnen und falschen Haaren beschrieben, die ihrem Auftritt voran immer einen Grafen schickt, der das Licht so arrangieren muss, dass sie am vorteilhaftesten beleuchtet wird.

Schnapphahnski erobert die Herzogin

Ritter Schnapphahnski ist trotzdem fest entschlossen, die Herzogin zu erobern und Weerth beschreibt das blumig:

»Unglücklich bin ich«, rief der Ritter, »unglücklich geworden seit zehn Minuten, weil ich noch daran verzweifeln muß, ob ich je wieder glücklich werde. Eine Rose fand ich – darf ich sie brechen? Eine Perle fand ich – darf ich sie an meine Brust drücken?« –

Ähnliche Phrasen entschlüpften dem Ritter zu Dutzenden. Die Herzogin gestand sich, daß sie schon viel dummes Zeug im Leben gehört habe, gewiß aber nicht so viele verliebte Schnörkel, wie sie der Ritter in Zeit von einer halben Stunde produzierte.

Der in Detmold geborene Autor der Satire, Georg Weerth (1822-1856), war mit Marx und Engels bekannt und gilt als der erste sozialistische Feuilletonist. Seinen Roman über Ritter Schnapphahnski, eine Satire auf den Adel, druckte die Neue Rheinische Zeitung in den Jahren 1848/49 in mehreren Teilen.

Der wahre Schnapphahnski

Felix von Lichnowski

Felix von Lichnowski (1814-1848), Weerths Inspiration für Ritter Schnapphahnski, war indes Mitglied des Schlesischen Landtages. Er diente in der preußischen Armee und seine Grundüberzeugung war die Legitimität des Königstums und des Adels. Politisch galt er als ein Heißsporn und Wirrkopf, denn er gab sich einerseits liberal und andererseits konservativ. In der Frankfurter Nationalversammlung gehörte er dem konservativen Flügel an. Seine provozierende und leichtfertige Art machte ihn zum Lieblingsfeind der Linken. Am 18. September 1848 wurde Lichnowski während der so genannten Septemberunruhen in Frankfurt am Main ermordet. Infolge dessen brachte die Veröffentlichung des Schnapphahnski dem Autor Weerth schließlich ein Verfahren wegen Verunglimpfung eines Verstorbenen, eine dreimonatige Haftstrafe und die Aberkennung der Bürgerrechte auf fünf Jahre ein.

Dorothée, Herzogin von Sagan

Dorothée von Dino-Talleyrand, Herzogin von Sagan

Die Affäre zwischen Felix von Lichnowski und Dorothée von Dino-Talleyrand, der Herzogin von Sagan, (1793-1862) war indes keine Erfindung Weerths. Die Beziehung mit der jüngsten Tochter der Herzogin von Kurland dauerte von 1842-48 und war durchzogen von längeren Unterbrechungen, da sich Dorothée zeitweilig auch in Frankreich und Italien aufhielt. Die jüngste Tochter der Herzogin von Kurland, der sich die nächste Ausstellung auf Burg Posterstein widmet, verbrachte ihre Kindheit zu großen Teilen in Berlin im Kurländischen Palais und wurde in Bekanntschaft mit dem preußischen Königshaus (Friedrich Wilhelm IV.) erzogen. 1809 heiratete sie Edmond de Talleyrand-Périgord, übersiedelte mit ihrer Mutter nach Frankreich und lebte später als Hofdame am Hof Napoleons. 1814/15 erlebte sie als viel bewunderte Begleiterin ihres Onkels, des mehrmaligen französischen Außenministers Charles Maurice de Talleyrand, den Wiener Kongress. Sie begleitete Talleyrand auch nach London, wo dieser von 1830 bis 1834 französischer Botschafter war. Nach dem Tod Talleyrands im Jahr 1838 wurde sie seine Universalerbin. Sie zog sich daraufhin aus Frankreich in ihre schlesische Besitzungen zurück und besuchte nach über 27 Jahren erstmals wieder das Schloss Löbichau. Zunächst wohnte sie in Günthersdorf, das zu den bereits 1806 durch ihren Vormund Günther von Gockingk in ihrem Namen erworbenen Gütern gehörte. Seit 1841 verhandelte sie in Erbangelegenheiten mit der Familie ihrer Schwester Pauline und kaufte schließlich die Herrschaft Sagan (1844). Dorothée versuchte auch, bereits veräußerte Kunstgüter wieder in Familienbesitz zu bringen, Musiker nach Sagan zu ziehen und ein gesellschaftliches Leben zu installieren. Sie pflegte enge Kontakte zum preußischen Königshaus und zu dem im benachbarten Muskau residierenden Fürst Hermann von Pückler (1785-1871). Während ihrer Zeit nimmt Sagan einen wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung. Die Beziehung Dorothées zum viele Jahre jüngeren Lichnowski ist nachweisbar durch dessen Besuche in Sagan und Günthersdorf sowie gemeinsame Aufenthalte in Berlin.

Rolf Münzners Schnapphahnski-Zyklus

Der renommierte Grafiker Rolf Münzner ließ sich in zahlreichen Radierungen, Zeichnungen und Schablithografien vom Stoff dieser Geschichte inspirieren. Seine dunklen Blätter gehen in die Tiefe und bergen unzählige Details. Man trifft dort Schnapphahnski und all seine Liebschaften, Kutschen rollen und Leiber verschränken sich. So entstand ein einmaliger Zyklus über diesen deutschen Don Quichotte und Weiberhelden, und eine feine Referenz zum Löbichauer Musenhof der Herzogin von Kurland, deren 250. Geburtstag das Museum Burg Posterstein in diesem Jahr mit mehreren Ausstellungen und Veranstaltungen feierlich begeht.

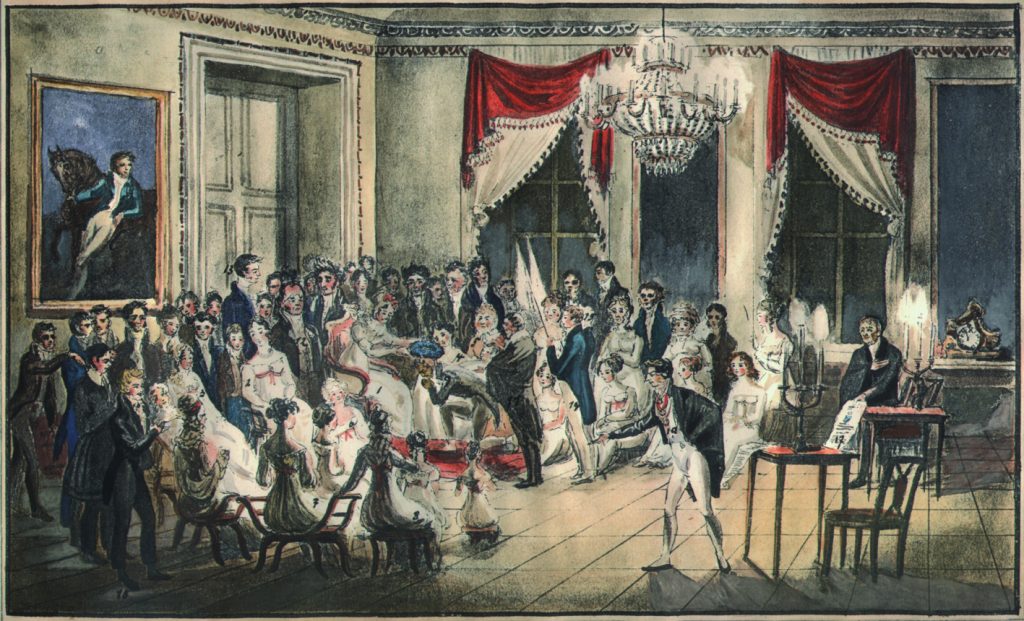

Bei der MuseumWeek 2017 steht heute die Musik im Zentrum. Das tat sie auch in den Salons um 1800, und nicht zuletzt am “Musenhof Löbichau”, nur zwei Kilometer von Burg Posterstein entfernt. Am Musenhof der Herzogin Anna Dorothea von Kurland (1761–1821) auf ihren Schlössern in Löbichau und Tannenfeld war eine musische Ausbildung Pflicht! Tanz, Gesang, Musik und Literatur galten nicht nur als abwechslungsreicher Zeitvertreib, sondern waren ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens.

Bei der MuseumWeek 2017 steht heute die Musik im Zentrum. Das tat sie auch in den Salons um 1800, und nicht zuletzt am “Musenhof Löbichau”, nur zwei Kilometer von Burg Posterstein entfernt. Am Musenhof der Herzogin Anna Dorothea von Kurland (1761–1821) auf ihren Schlössern in Löbichau und Tannenfeld war eine musische Ausbildung Pflicht! Tanz, Gesang, Musik und Literatur galten nicht nur als abwechslungsreicher Zeitvertreib, sondern waren ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens.