Die Pandemie erfordert von uns allen: Geduld, Flexibilität, Mut und Kreativität. Das Museum Burg Posterstein musste 2020 von 15. März bis 15. Mai schließen. Danach konnten wir mit einem strengen Hygiene-Konzept wieder öffnen und erfreut feststellen, dass uns Tagestouristen und Stammbesucher nicht vergessen hatten und zahlreich besuchten. Seit 2. November 2020 befinden wir uns erneut im Lockdown. Ausstellungen und Veranstaltungen mussten abgesagt oder verschoben, Online-Alternativen entworfen und umgesetzt werden und auch jetzt ist nicht sicher, welche der für 2021 geplanten Ausstellungen tatsächlich stattfinden können.

Jörn Brunotte vom Blog beramus ruft Museen in der Blogparade #museumsforfuture dazu auf, ihre Erfahrungen zu teilen. Dieser Post ist unser Beitrag dazu.

Pläne trotz Pandemie

Zu keiner Zeit ist uns die Arbeit ausgegangen, denn Museumsarbeit umfasst weit mehr als die Ausstellungen, die im Haus zu sehen sind.

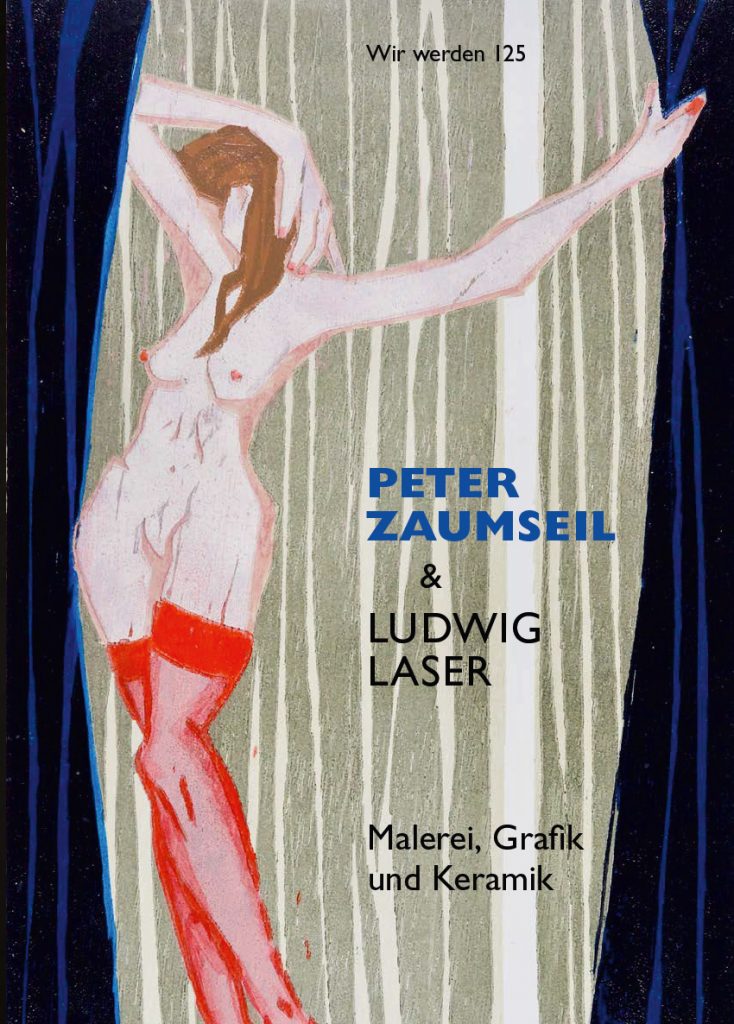

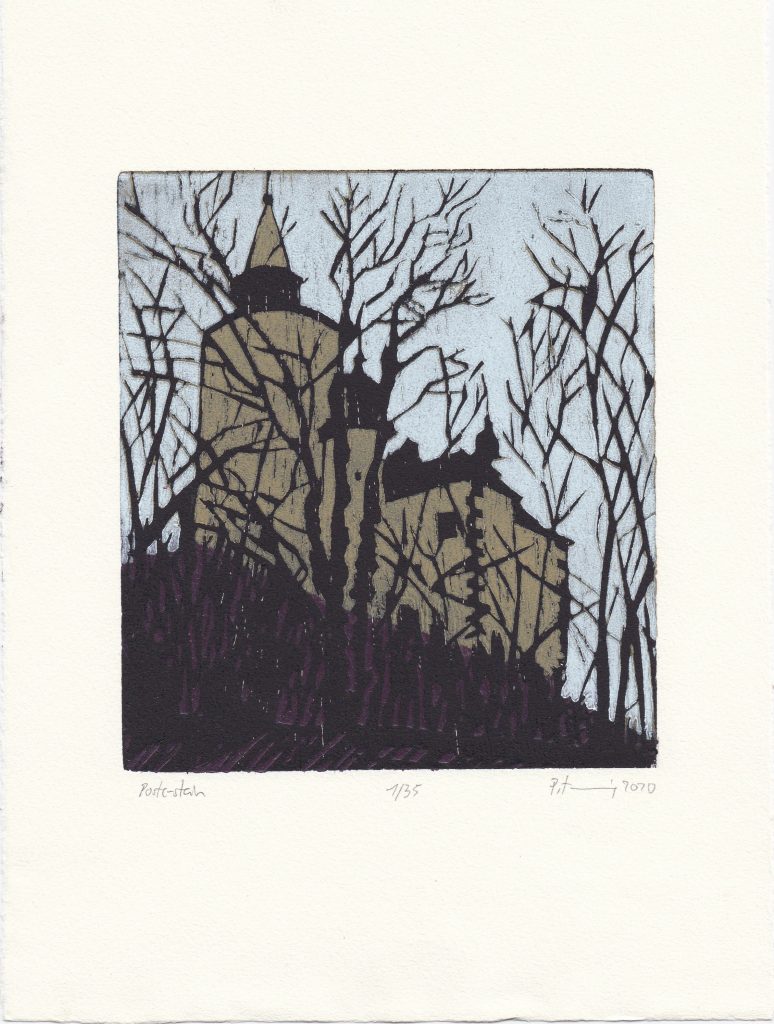

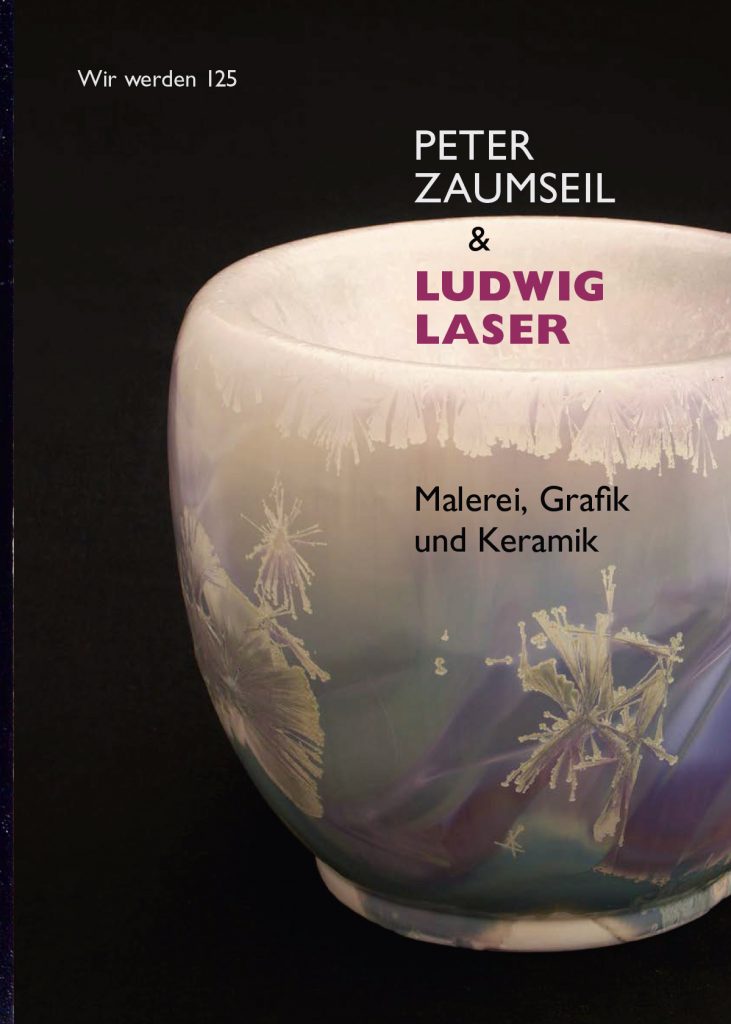

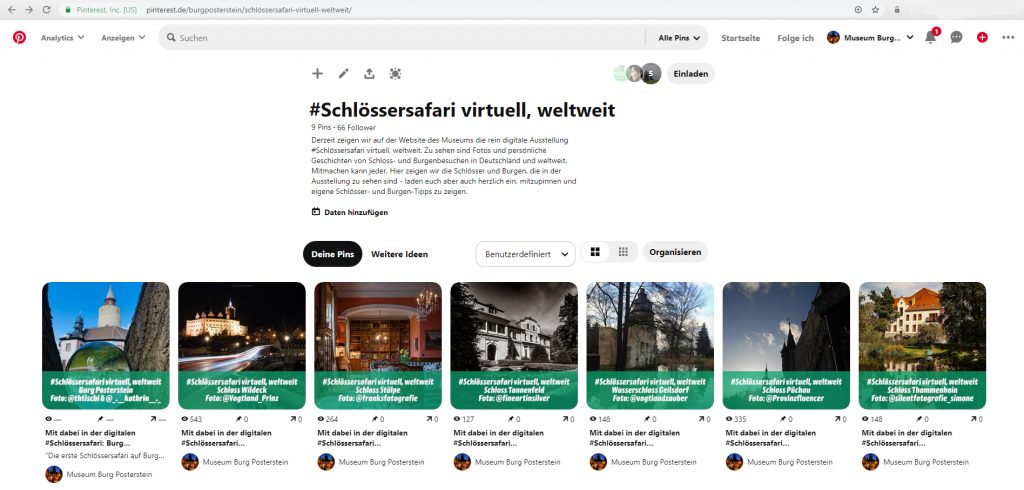

Einerseits haben wir in der Zeit der Lockdowns inzwischen drei Online-Ausstellungen und ein digitales Ferien-Programm zeigen können. Darüber hinaus haben wir im Lockdown und während der Öffnung unter Pandemie-Bedingungen mehrere verschiedene Formate für Ausstellungseröffnungen getestet (Livestream der Veranstaltung vor Ort mit begrenzter Teilnehmerzahl, Eröffnung per Live-Ansprache, Eröffnung per YouTube-Video, mehrtägige Eröffnung ohne festen Zeitpunkt, um den Besucherstrom zu entzerren).

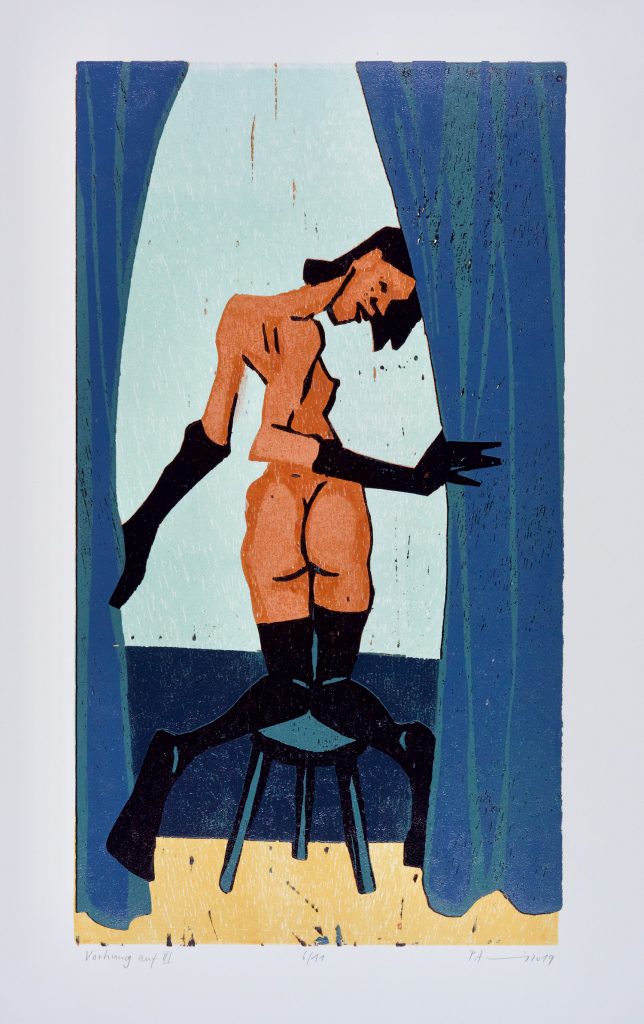

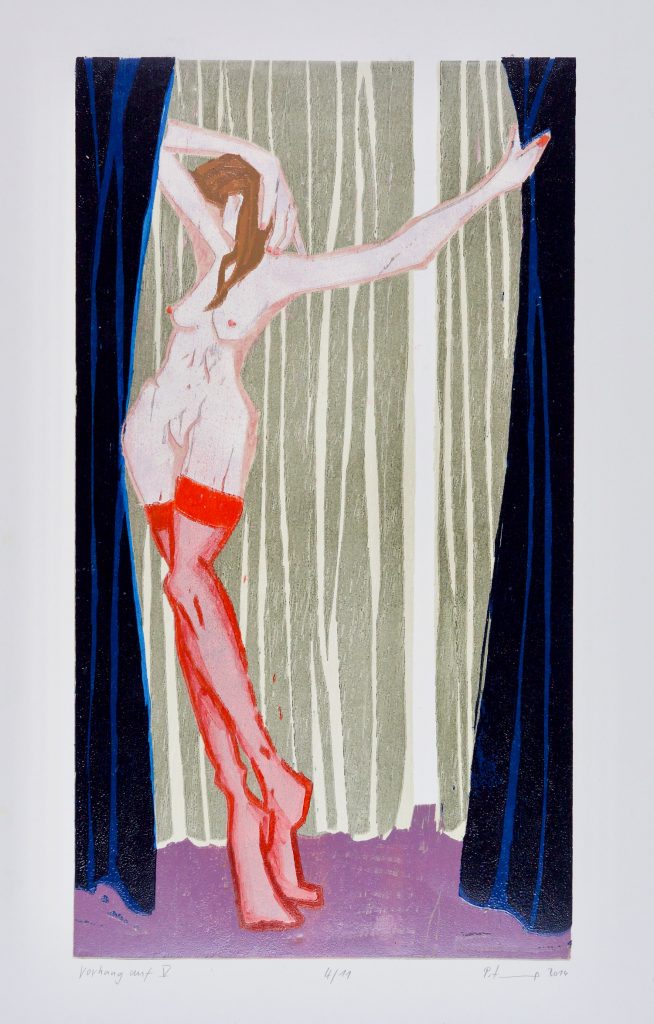

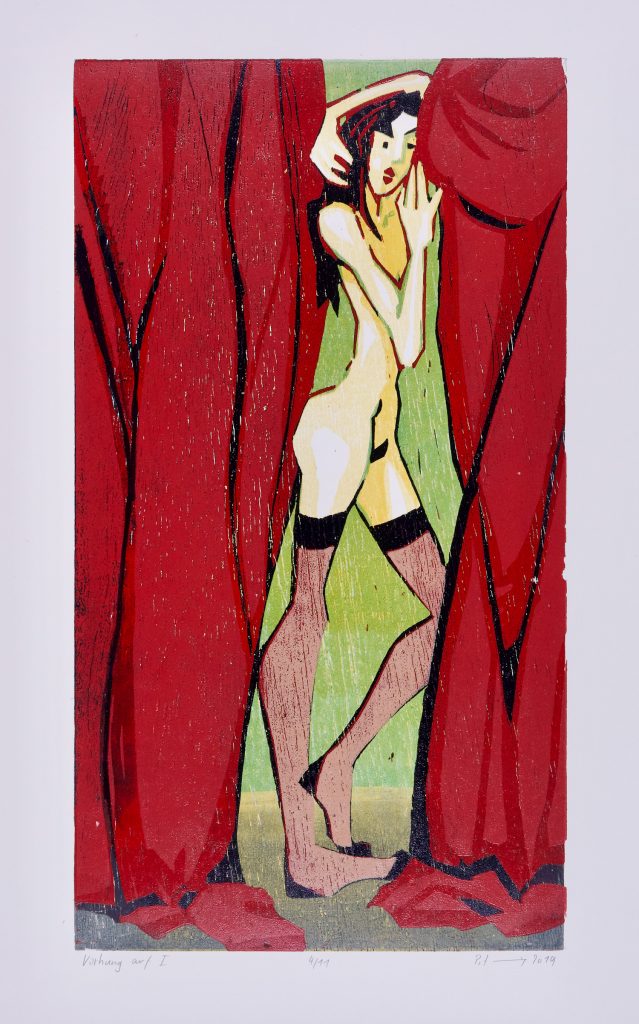

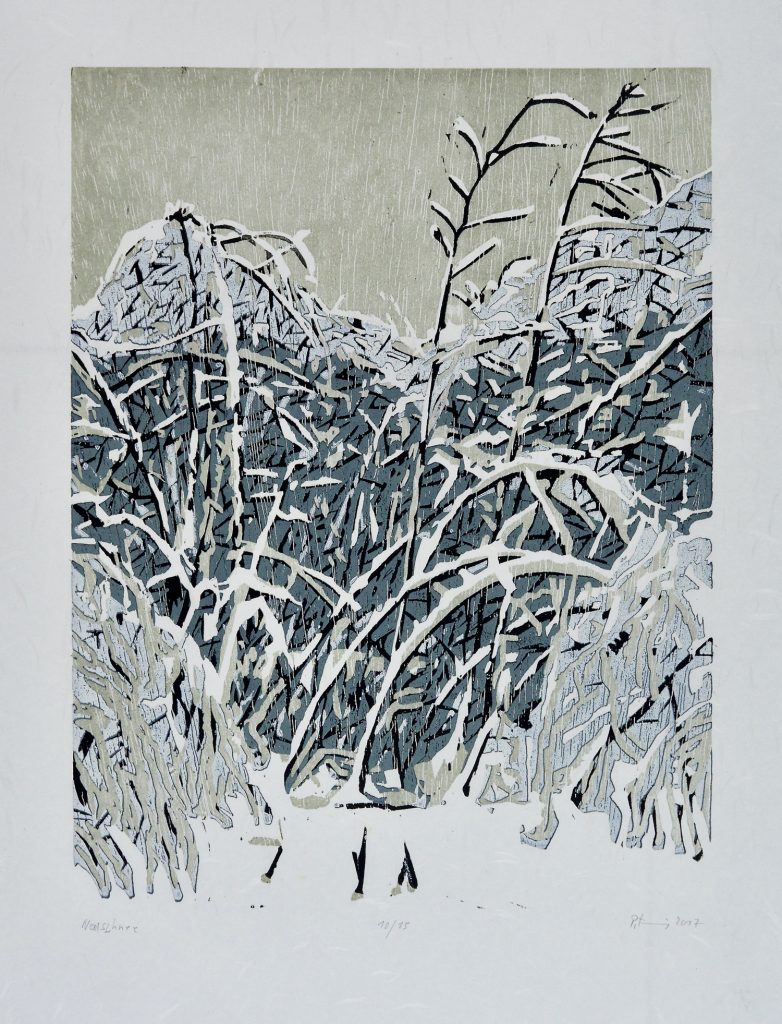

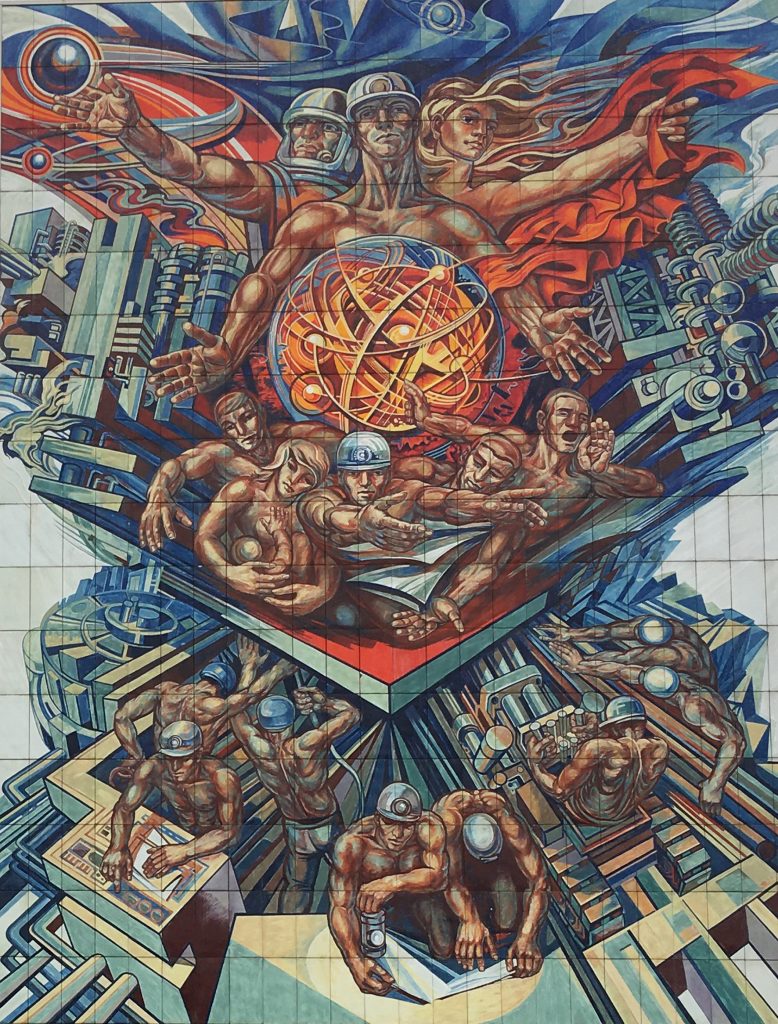

Für 2021 plant das Museum Burg Posterstein vier Sonderausstellungen. Sobald wieder geöffnet werden darf, startet die Schau „Manege frei! – Das Lindenau-Museum Altenburg zu Gast auf Burg Posterstein“. Im Anschluss zeigt das Museum die Sonderschau #GartenEinsichten: „Wie der Garten, so der Gärtner“ – Gartenkultur als Spiegel der Gesellschaft. Die Ausstellung ist der Postersteiner Beitrag zur Ausstellungsreihe „Grünes im Quadrat“ der vier Museen im Altenburger Land (Lindenau-Museum Altenburg, Residenzschloss Altenburg, Naturkundemuseum Mauritianum und Museum Burg Posterstein). Zum 200. Todestag der Herzogin von Kurland stellt das regionalgeschichtliche Museum Burg Posterstein dann den Maler Ernst Welker in den Mittelpunkt der Ausstellung “Der Maler Ernst Welker im Salon der Herzogin von Kurland”. Denn Welkers Geschichte ist eng mit der der Herzogin verknüpft. Inhaltlich geht es nicht nur um Welkers Kunst, sondern auch um den Salon im nahen Löbichau und um das Reisen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Den Abschluss des Ausstellungsjahres bildet in der Adventszeit die traditionelle Weihnachtskrippen-Ausstellung.

Andererseits nutzen wir die Zeit und die im Rahmen von „Neustart“ erhaltenen Fördermittel zum Aus- und Umbau unseres Online-Auftritts: Mit Videos in Gebärdensprache, Texten in leichter Sprache, mehr Videos, größerer Schrift und höheren Kontrasten ist unsere Website barrierefrei geworden. Der Relaunch ist noch nicht vollständig abgeschlossen, denn derzeit folgt die kontinuierliche Überarbeitung aller Homepage-Texte. Mitgedacht wird dabei die Digitalisierung der Sammlung, immer in Verbindung mit Vermittlungsansätzen und Online-Ausstellungen wie beispielsweise im Hinblick auf die digitale Weihnachtskrippen-Ausstellung, die einen ersten Schritt zur Digitalisierung der Weihnachtskrippen-Sammlung darstellt.

Ein dritter Schwerpunkt unserer derzeitigen Arbeit liegt in der Planung des Neubaus des in den 1950er Jahren abgerissenen Nordflügels der Burg. Nachdem sich der Kreistag des Landkreises Altenburger Land als Eigentümer der Burg Posterstein im September 2020 zum Wiederaufbau bekannt hat, konnte nun das bereits vor längerer Zeit durch uns selbst erarbeitete Konzept und die dazu gehörige Planung beim Fördermittelgeber eingereicht werden. Wir sind zuversichtlich, dass die Realisierung in den nächsten drei Jahren erfolgen kann. Der Wiederaufbau des einstigen Repräsentationsflügels der Burg soll uns in die Lage versetzen, einen ganzen Bereich für moderne Vermittlungsformen bereitzuhalten, die Ausstellungen barrierefrei zu erschließen, den Service zu verbessern und nicht zuletzt unsere Sammlungen besser unterzubringen. Die Umsetzung dieses größten Bauvorhabens der Geschichte unseres Museums wird auf der Webseite in einer Art Bautagebuch dokumentiert.

Erkenntnisse aus der Pandemie

Wir sind als Museum finanziell abhängig von Eintrittsgeldern – das haben uns die langen Schließzeiten schmerzlich bewusst gemacht. Während die Besucherzahl vor Ort 2020 um die Hälfte eingebrochen ist, blieb die Zahl der Website und Blog-Besucher stabil. Experimente mit der Refinanzierung digitaler Angebote (z.B. durch Spenden-Buttons bei Online-Ausstellungen, die Möglichkeit beim Online-Einkauf über „Wecanhelp“ gratis zu spenden, etc.) wurden nur verhalten genutzt. Eine wichtige Erkenntnis aus der Pandemie ist für uns, dass die Beschaffung von Geldern zur Finanzierung unserer musealen Arbeit immer höhere Priorität bekommt. Das umfasst vor allem das Akquirieren von Fördergeldern und Spenden. Wir rechnen fest damit, dass weiterhin finanzielle Unterstützung vom Land Thüringen für die Museen kommt.

Wir gehen aktuell auch davon aus, dass wir das Museum frühestens im Frühjahr mit unserem bestehenden Hygiene-Konzept wieder öffnen können. Großveranstaltungen und Führungen in bisheriger Form werden sicherlich auch dann noch nicht wieder stattfinden können. Wir arbeiten dafür an neuen Konzepten für Führungen (z.B. Kuratoren-Videos in der Ausstellung, selbstgeführte thematische Touren durch das Museum) und an neuen Veranstaltungsformaten (z.B. Kombinationen aus Livestream und Präsenzveranstaltungen).

Digitale Ansätze tragen uns nicht nur durch die schwierige Pandemie-Zeit, sondern sind derzeit unser heißer Draht zu unseren Besuchern und Stammgästen. Unser intensives digitales Engagement hilft uns, mit unseren Besuchern in Kontakt zu bleiben, über unsere Pläne und Arbeit hinter den Kulissen zu informieren und uns nach dem Lockdown schnell und problemlos auch physisch wieder zusammenzubringen.

Bis es so weit ist, befolgen wir den Rat des Sachsen-Gotha-Altenburgischen Ministers Hans Wilhelm von Thümmel, der schon 1821 in einem Aphorismus schrieb:

Ungeduld quält sich und Andere, und weiß doch nur zu gut, daß Geduld der einzige Weg zum Ziel ist.

(Thümmel, Aphorismen 1821, Nr.3)

von Marlene Hofmann / Museum Burg Posterstein