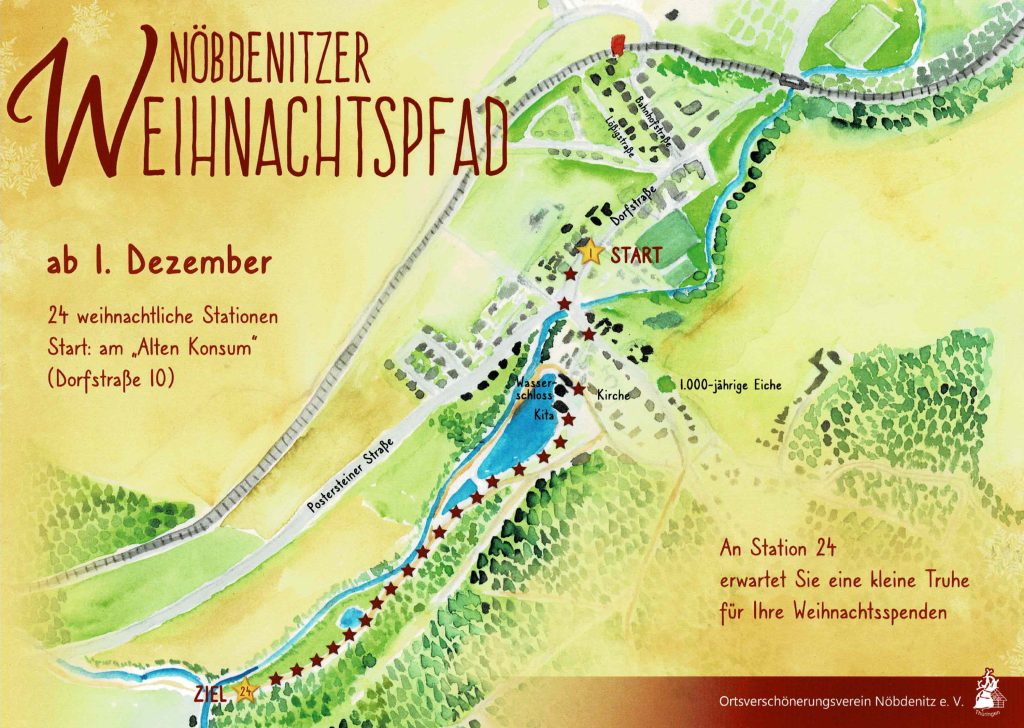

In Deutschland gibt es nur sehr wenige sehr alte Bäume. Die meisten von uns fühlen Ehrfurcht, wenn sie vor einem Uralt-Baum wie der 1000-jährigen Eiche von Nöbdenitz stehen, die so viel mehr gesehen hat als ein Menschenleben. Im Podiumsgespräch „Dürfen Bäume noch alt werden?“ am Sonntag, 25. Februar, 15 Uhr, in der Neuen Scheune Posterstein unterhielten sich Experten aus der Forstwirtschaft und Baumfreunde über die Bedingungen, die Bäume brauchen, um alt werden zu können. Dabei stellt sich die Frage: Haben Bäume heute noch die Chance dazu? Hier im Blog gibt es eine Zusammenfassung des Gesprächs. Die Veranstaltung fand im Begleitprogramm der Ausstellung “Der Mann unter der 1000-jährigen Eiche – Über den Umgang mit historischen Baumdenkmalen” statt. Hier gelangen Sie zur Online-Ausstellung.

Ein hochaktuelles Thema: Kann ein alter Baum dicht am Straßenrand überleben?

Die Bedeutung eines Baumes für uns Menschen und unser Umgang mit ihm sichern sein Überleben. Ob ein Baum alt werden darf, liegt maßgeblich in unserer Hand.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen vorrangig Bäume in der Feldflur und im urbanen Raum. Die Veranstaltung dauerte inklusive einer Pause fast drei Stunden. Der Eintritt war frei. Rund 80 interessierte Gäste hörten zu.

Für das Archiv des Museums Burg Posterstein wurde das Gespräch auf Video mit Text-Transkript aufgezeichnet. So bleibt es als Zeitzeugendokument für nachfolgende Generationen erhalten.

Wer saß im Podium?

Über den Einfluss des Menschen auf das Überleben alter Bäume unterhielten sich im Rahmen des Podiumsgesprächs:

- Dr. Klaus Schultheiß – Geraer Gehölzfreunde

- Birgit Seiler – Fachdienstleiterin Natur- und Umweltschutz, Landratsamt Altenburger Land

- Nino von Cederstolpe – KvC Baumpflege & Spezialfällungen GbR, 04626 Schmölln

- Stephan Böhl – Assessor des Forstdienstes, Forstsachverständigenbüro Stephan Böhl

- Dr. Matthias Schütze – Autor des Artikels „Und diese knorrige Eiche soll 1000 Jahre alt sein? – Versuch der Altersbestimmung für die 1000-jährige Eiche von Nöbdenitz“ im Buch „Im Dienste der Ernestiner – Hans Wilhelm von Thümmels Aufstieg vom Pagen zum Minister“

- Frank Wieschollek – Landschaftsplanung/Bauleitplanung

Thomas Neidhardt, Forstassessor, Fachdienst Natur- und Umweltschutz, Landratsamt Altenburger Land, hat das Gespräch vorbereitet und moderiert. Er unterteilte es in vier umfangreiche thematische Panels: (1) Uraltbäume in der Landschaft – Grabeiche Nöbdenitz, (2) Historische Landschaftsgärten – Straßenbäume – Freiraumgehölze, (3) Planung/Bauen – Unterhaltung/Pflege – Eingriff/Baumschutz sowie (4) Fachwissen/Berufliche Qualifikation/Umweltbildung.

Die Gäste auf dem Podium und das Publikum waren sehr diskussionsfreudig: Nach drei Stunden Gespräch wirkte es eher so, als bestehe noch viel mehr Redebedarf zum Thema.

Die Rückmeldungen aus dem Publikum gingen ebenfalls in diese Richtung – denn alte Bäume gehen uns alle an und jeder hat Kontakt zu ihnen.

Als Geschenk für alle Podiumsgäste sponserte der Rotary Club Altenburg Setzlinge der 1000-jährigen Eiche von Nöbdenitz.

Wo gibt es heute noch alte Bäume?

Deutschland ist sehr dicht besiedelt, daher müssen sich Bäume den Platz mit vielen Menschen teilen. Die Kulturlandschaft im Altenburger Land besitzt vergleichsweise wenig Wald, nur rund fünf Prozent, ein überdurchschnittlich dichtes Straßennetz, wie Birgit Seiler hervorhob.

Matthias Schütze führt privat ein umfangreiches Register über alte Bäume. Er betonte, dass es in Deutschland kaum noch Uralt-Eichen gibt, die Nöbdenitzer Eiche sei eine von wenigen. Alte Eichen, die das Potenzial haben, so alt wie die Nöbdenitzer zu werden, fände man heute vor allem in historischen Barock- und Landschaftsgärten. Dem stimmt auch Frank Wieschollek zu: Parkanlagen und Friedhöfe seien gute Orte für alte Bäume. Direkt an einer Straße sei die Chance heute gering, dass ein Baum sehr alt wird.

Auch im Altenburger Land gibt es noch solche historischen Landschaftsgärten. Teilweise wurden sie von Hans Wilhelm von Thümmel angelegt, dessen Grab sich unter der 1000-jährigen Eiche von Nöbdenitz befindet, darunter der Schlosspark in Altenburg. Aber auch der Schlosspark Tannenfeld, der Schlosspark Windischleuba oder der Park in Poschwitz verfügen über alte Baumbestände. Einige Parks haben wir in der Sonderschau #GartenEinsichten vorgestellt.

Die historischen Parks mit ihren alten Baumbeständen sind nicht nur wertvoll für die Natur, sondern haben auch touristisches Potenzial.

Wohin pflanzt man welche Bäume, damit sie alt werden können?

Ein Thema des Podiumsgesprächs war, wohin man neue Bäume am besten pflanzen sollte, damit sie alt werden können.

Thomas Neidhardt stellte die Frage: Die Baumarten in historischen Landschaftsgärten sind teilweise exotisch – wäre das auch für uns eine gute Strategie, dem Klimawandel zu begegnen?

Dr. Klaus Schultheiß von den Geraer Gehölzfreunden wies darauf hin, dass in Fachkreisen stark diskutiert werde, welche Arten sich für Nachpflanzungen eignen. Bislang wurde in aller Regel auf einheimische Bäume gesetzt. Die neue Richtung, die sich allmählich durchsetzt, ziehe fremdländische Arten vor, die Wärme, Trockenheit und Feinstaub (durch Verkehrsbelastung) besser aushalten. Dazu fänden auch Forschungsprojekte statt. Mit der Neuen Landschaft Ronneburg wurde 2007 auch ein Arboretum angelegt, wo nun nach 20 Jahren evaluiert werden soll, welche Arten am besten bestehen.

Birgit Seiler berichtete von einem studentischen Forschungsprojekt in Schmölln: Der Student Lukas Baumgärtner habe in seiner Masterarbeit Schmöllner Stadtbäume untersucht und kommt zu dem Schluss, dass fremde Arten Hitze in der Stadt besser tolerieren als einheimische.

Dr. Matthias Schütze vertrat die Meinung, dass Deutschland zu langsam sei, was fremde Arten angehe: Douglasien und Roteichen wären als Holzarten ertragreicher als einheimische und der Blauglockenbaum absorbiere am meisten Kohlenstoffdioxid (CO2).

Natürliche Gehölzentwicklung zulassen

Weiterhin ging es um die Kosten und den Nutzen von Nachpflanzungen.

Nino von Cedernstolpe berichtete aus seiner Erfahrung als Baumpfleger davon, dass es bei Nachpflanzungen häufig zu Problemen mit einheimischen Birken und Pappeln käme. Sie würden die nachgepflanzten Bäume überwuchern, sodass diese regelmäßig freigeschnitten werden müssten. Aber richtig invasive Baumarten gibt es in Deutschland nicht.

Frank Wieschollek betonte, dass sich die Auflagen für Neupflanzungen in den letzten Jahren verändert hätten. Früher mussten neu gepflanzte Bäume nur drei Jahre gepflegt und wenig gewässert werden – dabei viele sind eingegangen. Inzwischen müssten sie 4–5 Jahre gepflegt und 10–12-mal im Jahr gewässert werden. Dadurch überleben die jungen Bäume besser.

Stephan Böhl wies darauf hin, dass es auch eine Kostenfrage sei: Wie werden zukünftige Kommunen finanziell ausgestattet sein? Man sollte natürliche Gehölzentwicklung auch einfach mal zulassen und akzeptieren und für sich nutzen.

Bei Bauprojekten sind alte Bäume oft im Weg

Baumpfleger Nino von Cedernstolpe machte die Erfahrung, dass Grundstückeigentümer alte Bäume meist entfernt haben wollten. Er empfiehlt, von vornherein weiter weg von Häusern zu pflanzen und bei Neubauten genug Abstand zu Bäumen zu halten. Es bestünde durchaus die Möglichkeit, bei Bauprojekten Wurzelschutzmaßnahmen einzuplanen und auf dem Grundstück stehende Altbäume zu erhalten. Doch häufig kollidierten bei Bauprojekten viele verschiedene Interessen, was die Bewahrung von Bäumen erschwere.

Wie sinnvoll sind Baumschutzsatzungen?

Dr. Klaus Schultheiß erzählte, dass es in Gera seit 2014 eine neue Baumschutzsatzung gäbe, zu der die Geraer Gehölzfreunde mit beigetragen haben. Bei diesem Thema gäbe es ein großes Spannungsfeld, denn Bäume sind uns Menschen oft im Weg. Im Juni 2023 verlangte die Geraer AfD-Fraktion beispielsweise eine Änderung der Satzung, denn sie behindere Bauprojekte und schränke die persönliche Freiheit ein. Schultheiß räumt ein, dass Baumschutzsatzungen viel Bürokratie mit sich brächten. Allerdings zeige die Erfahrung, dass es nicht selbstverständlich ist, sich für Bäume einzusetzen. Aktuell arbeite man in Gera daran, die Satzung zu entbürokratisieren. Denn Gera betreut 35.000 Bäume auf kommunalen Flächen.

Dr. Klaus Schultheiß wies auf einen weiteren wichtigen Aspekt hin: Wird ein Altbaum gefällt, dann fällt trotz Nachpflanzungen seine ökologische Wirkung weg – zum Beispiel, weil der junge Baum dies mit seiner kleineren Krone noch gar nicht leisten kann oder an einem ganz anderen Ort gepflanzt wird.

Dem stimmte Thomas Neidhardt zu, denn: „Für eine alte Buche braucht es 300–400 Jungbuchen, um den gleichen ökologischen Effekt zu erzielen.“

Viele Leute wollen Bäume, nur nicht auf ihrem Grundstück

„Baumschutzsatzungen sind ein kleines Bollwerk gegen den Rückgang von Großgrün in Städten und Ortschaften“, betonte Stephan Böhl. Denn bei 80 Prozent der Bevölkerung sei kein Verständnis für Baumschutz vorhanden. Die Verkehrssicherungspflicht und das Nachbarschaftsrecht bedrohten den Baumbestand zusätzlich. Deshalb sei es wichtig ist, den Bäumen Platz einzuräumen.

Nino von Cedernstolpe stimmte dem zu: Ohne die Baumschutzsatzungen würden viel mehr Bäume abgeholzt. Viele Leute wollten Bäume zwar erhalten, nur nicht auf ihrem Grundstück.

Während Dr. Matthias Schütze fand, es solle in Deutschland einheitliche Baumschutzsatzungen geben, sah Birgit Seiler das anderes. Im Altenburger Land hätten alle Gemeinden eine eigene Baumschutzsatzung. Birgit Seiler findet, es sei wichtig, dass die Menschen vor Ort selbst für ihre Bäume verantwortlich sind und wünscht sich, dass mit den Bäumen mehr gerungen wird. „Wir müssen uns auch um Bäume kümmern, die noch nicht so alt sind wie die 1000-jährige Eiche, damit sie überhaupt so alt werden können“, so die Fachdienstleiterin für Natur und Umweltschutz im Landkreis Altenburger Land.

„In Deutschland ist die Verkehrssicherungspflicht sehr weit fortgeschritten“

Die Verkehrssicherungspflicht besteht überall, wo ein Baum den öffentlichen Raum betrifft. Dann müssen diejenigen, denen das Grundstück gehört, dafür sorgen, dass Totholz entfernt wird, damit niemand, der daran vorbeiläuft, zu Schaden kommt. Totholz sei auch „dringlich“, das heißt, es dürfte zu jeder Jahreszeit entfernt werden.

Dr. Klaus Schultheiß ergänzte, dass Bäume auch auf Krankheiten wie Pilzbefall überprüft werden müssten. Der Nachweis über die jährliche Überprüfung des Baumes sollte gut dokumentiert werden, damit man beweisen kann, dass man seiner Pflicht nachgekommen ist.

Stephan Böhl drückte es so aus: In Deutschland sei die Verkehrssicherungspflicht sehr weit fortgeschritten. Bei uns gelte das Prinzip, dass eine erkennbare Gefahr abgewandt werden müsse. In anderen Ländern interpretiere man die Verkehrssicherungspflicht ganz anders. Inzwischen sei damit in Deutschland ein extrem hoher Aufwand für Kommunen und Grundstückseigentümer verbunden, welche Bäume teilweise 1–2 Mal pro Jahr warten müssen.

Der Schmöllner Revierförster Hans-Peter Schenk, ergänzte aus seiner eigenen Erfahrung: Zwei Mal im Jahr inspiziere er Straßenbäume im Landkreis im Zuge der Verkehrssicherung. Er empfiehlt auch Privatleuten, diese Pflicht ernst zu nehmen und dabei alle Maßnahmen zu dokumentieren.

Aber wie viel Raum wollen wir Bäumen zugestehen?

Stephan Böhl berichtete weiter: Wenn vor Gericht über Bäume gestritten werde, gehe es selten um den Baum, sondern um das nachbarschaftliche Verhältnis. Gestritten werde beispielsweise über Sichtachsen, Laub und die Effektivität von Photovoltaikanlagen, die von einer Baumkrone beschattet werden. Beim Thema Verkehrssicherung werde ein Gefahrenszenario oft sehr weit gefasst. Dabei wäre auch ein Zaun eine praktikable Lösung.

Birgit Seiler bemerkte, dass es viele unglückliche Gerichtsurteile gegen Bäume gäbe, was die Bürokratie befördere. „Oft wird als Resultat vorsorglich gefällt, weil Bäume sonst Kosten verursachen“, so Seiler.

So wäre es 2014 beinahe auch der 1000-jährigen Eiche ergangen, worauf Frank Wunderlich vom Ortsverschönerungsverein Nöbdenitz hinweist. Zur Wahrung der Verkehrssicherheit sollte das Natur- und Kulturdenkmal gefällt oder stark eingekürzt werden, was weit über Nöbdenitz hinaus zu breiten Protesten geführt habe. Birgit Seiler, die auch 2014 involviert war, erläuterte zum Gutachten, dass damals drei Varianten vorgeschlagen wurden: 1) das Fällen der 1000-jährigen Eiche, 2) das Einkürzen ihrer Äste und 3) das Stutzen des Baums. Der Landkreis hätte sich aus Kostengründen für das Einkürzen der Äste entschieden. Dem Engagement der Nöbdenitzer Bürger sei es zu verdanken, dass stattdessen seither rund 80.000 Euro in die Sicherung der Eiche investiert wurden.

Brauchen Bäume eine Stimme?

„Wir Menschen müssen Lobbyarbeit für die Bäume leisten und ihnen auch mal Platz einräumen“, sagte Dr. Matthias Schütze.

Nino von Cedernstolpe fand, dass Staat, Land und Kommune alten Bäumen eine Stimme geben müssten. Und außerdem müssten Menschen dafür belohnt werden, wenn sie alte Bäume erhalten und Geld und Arbeit in sie investieren. – Ein Thema, das in der Publikumsdiskussion auch der Landwirt Frank Quaas ansprach: Er wünsche sich mehr Akzeptanz von Behörden für Grundstückseigentümer, damit diese Bäume erhielten und pflegten, die letztlich der ganzen Gesellschaft nützten.

Stephan Böhl fand, dass Heimatgefühl für den Erhalt alter Bäume am wichtigsten sei. Denn die Stimme für die Bäume seien Kommunen und Gemeinden, die das Gemeinwohl im Blick hätten.

Birgit Seiler wünschte sich, „dass es in Deutschland genauso viele Baumfans wie Fußballfans gibt“.

Dr. Klaus Schultheiß mahnte, dass der jungen Generationen vermittelt werden müsse, wie wichtig Bäume sind.

Frank Wieschollek wiederum setzt große Hoffnungen in die junge Generation.

Und was muss man mitbringen für einen Beruf als Baumpfleger? – Dazu ergänzte Stephan Böhl, dass es verschiedene Ausbildungswege gäbe und nicht immer botanisches Fachwissen Bedingung für Baumpflegeberufe sei. Wichtig sei Erfahrungswissen, Praxiswissen und idealerweise die langfristige Beobachtung derselben Bäume.

Zusammenfassung und Fotos Podiumsgespräch: Marlene Hofmann / Museum Burg Posterstein