„Gern werde ich alles thun, was irgend noch zu thun ist, aber nur eins bitte ich, verschonen Sie mich mit Paris.“, schrieb der spätere Sachsen-Gotha-Altenburgische Minister und geheime Rat Hans Wilhelm von Thümmel (1744-1821) an Herzog August von Sachsen-Gotha-Altenburg (1772-1822). Doch dann reiste er 1807 schließlich doch an den Hof Napoleons. Dort brachte er auch den Druck seines Kartenwerks auf den Weg.

Das beginnende 19. Jahrhundert brachte für fast alle europäischen Staaten, gleich welcher Größe, einschneidende Veränderungen. Der Siegeszug Napoleons stellte alles bisher da gewesene in Frage und stellte an die Staatsverwaltungen ganz neue Aufgaben.

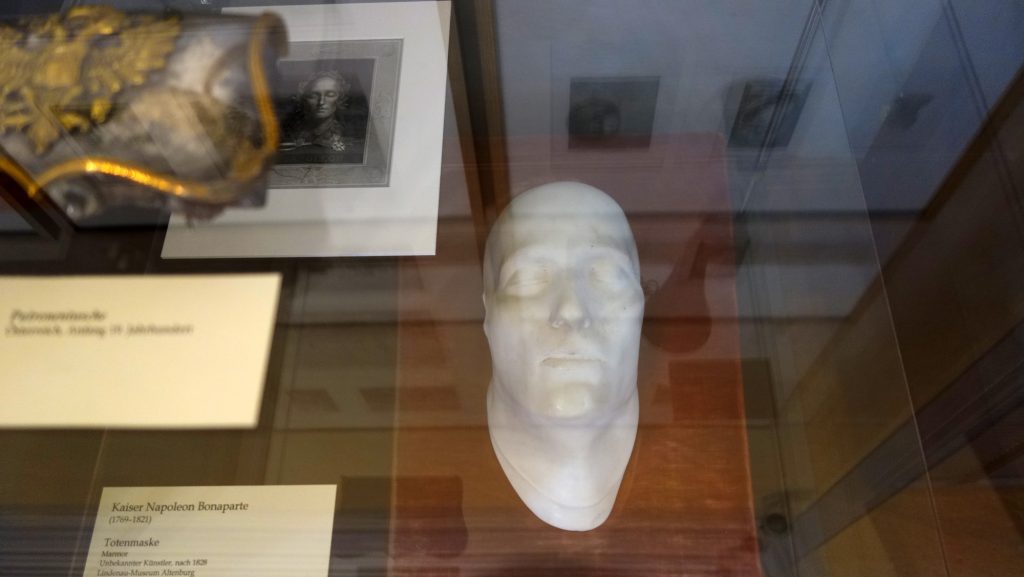

Sowohl der Weimarer Herzog Carl August (1757–1828) als auch der Gotha–Altenburgische Herzog August (1772–1822) strebten während Napoleons Herrschaft in Europa eine Sicherung ihres souveränen Staatsgebietes an. Während ersterer durch vorsichtiges Abwägen der Interessen die Balance zwischen Napoleon (1769–1821) und seinem Schwager Zar Alexander I. (1777–1825) zu beachten hatte, war Herzog August ein uneingeschränkter Bewunderer des französischen Kaisers. Beide Herzogtümer verfolgten das Ziel, durch eine Rangerhöhung ihres Staates ihre Interessen abzusichern.

Die mit Napoleon verbündeten Staaten unterhielten nicht nur in zeitweiligen Residenzen des französischen Kaisers, wie Berlin, sondern vor allem in Paris Gesandtschaften. Dies ermöglichte Napoleon sowohl eine enge Kommunikation mit den Rheinbundstaaten, als auch deren bessere Kontrolle.

Thümmels Tagebuch der Pariser Zeit

Entgegen der oben zitierten Bitte an seinen Herzog blieb Thümmel die Reise nach Paris nicht erspart. Ob er sich tatsächlich gewehrt hat oder guter Beamtenpflicht gemäß den Auftrag unwidersprochen annahm, ist nicht überliefert.

Tatsächlich reiste der Minister Napoleon fast umgehend nach Paris hinterher, denn bereits 16 Tage nach Napoleons Aufenthalt in Gotha am 23. Juli 1807 findet sich der erste Eintrag in seinem Pariser Tagebuch.

„Tagebuch des Herrn Ministers v. Thümmel während seiner Mission in Paris vom Monat August 1807 bis April 1808“ – so lautet der offizielle Titel. Das Tagebuch wird im Thüringischen Staatsarchiv Gotha verwahrt. Die Einträge beginnen am 8. August 1807 und enden am 3. Mai 1808.

Thümmels Ankunft in Paris

Am 8. August 1807 erreichte Hans Wilhelm von Thümmel also die französische Hauptstadt.

„Gestern kam ich in dieser merkwürdigen Stadt an, die schnelle Reise des Marschalls Bessieres nach Studtgart verhinderte mich, daß ich früher hier ankommen konnte, weil ich in verschiedenen Posten mehrere Stunden auf Pferde warten mußte.“

Audienz bei Napoleon

Am 10. August 1807 erhielt Thümmel eine Audienz bei Napoleon, wofür er sich gleich im Anschluss bei Talleyrand bedankte.

„Früh 5 ½ Uhr ging ich sogleich nach St. Cloud, der Ceremonien Meister Segur weist mich an den Cammerherrn des Dienstes. Nachdem alle Diensthabenden beym Kayser gewesen waren, wurde der Prinz von Nassau u. Weilburg präsentiert, précise 7. Uhr auch ich. Ich übergab meinen Brief in einer Privat Audienz, er nahm ihn freundlich auf, fragte nach dem Herzog, und entließ mich durch ein Zeichen, das er gab. Ich habe hierauf auf Anweisung des Marg. Segur eine Karte an die erste Hofdame Rochefoucault geschickt, und schreibe ihr auch noch heute ein Billet, um Audienz bey der Kayserin zu erhalten. Ich habe den Kayser sehr wohl aussehend gefunden, aber man sieht in seinem Gesicht, dass er mit großen Dingen umgeht, und dass ihn viele Arbeit drücken mag.“

Ausführlich werden Thümmels Gesandtschaften in Frankfurt am Main, Dänemark und Berlin, sowie in Paris und Erfurt in Beiträgen im Buch zur Sonderausstellung vorgestellt.

Das Buch zur Ausstellung

Im Dienste der Ernestiner: Hans Wilhelm von Thümmels Aufstieg vom Pagen zum Minister.

Museum Burg Posterstein, 2016

168 Seiten, farbig,

ISBN 978-3-86104-136-8

Hintergrund

Der Blogpost entstand im Rahmen der Sonderausstellung “Im Dienste der Ernestiner” 2016 und wurde 2021 aktualisiert. Im Zusammenhang mit der Thüringer Landesausstellung „Die Ernestiner – eine Dynastie prägt Europa“ zeigte das Museum Burg Posterstein von 26. Juni bis 30. Oktober 2016 diese Sonderausstellung zum bedeutenden Gotha-Altenburgischen Minister Hans Wilhelm von Thümmel (1744–1824).

Zum Weiterlesen:

Auf unserer Website sammeln wir hier Inhalte zu Hans Wilhelm von Thümmel

Auch in der ständigen Ausstellung im Museum Burg Posterstein hat der Thümmel einen besonderen Platz.