In der sechsten Folge der LeseZEIT mit Geschichte und Geschichten aus dem Museum Burg Posterstein reisen wir ins 18. Jahrhundert nach Treben und Haselbach im Altenburger Land. Von seinem dortigen Landsitz berichtet der Königlich-Preußische Geheimrat und Gesellschafter des jungen Friedrich des Großen: Jacob Friedrich Freiherr von Bielfeld.

Sie können auch diese Folge als Blogpost lesen oder als Podcast anhören:

Podcast: Play in new window | Download

Subscribe: RSS

Diese Folge ist etwas ganz Besonderes, denn bei ihr handelt es sich nicht nur um die erste Live-LeseZeit, die das Museum Burg Posterstein im Zuge der Sonderschau „#Garteneinsichten“ im kleinen Burghof präsentierte, Sie hören im Vorspann auch Dr. Peter Dietrich aus dem Publikum, der zu diesem Anlass unsere Titelansprache übernahm. Vielen Dank dafür!

In Folge 6 geht es um einen besonderen, historischen Garten im Altenburger Land. In der letzten Folge unserer LeseZEIT reisten wir mit Minister Hans Wilhelm von Thümmel ins Jahr 1807 nach Berlin. Dessen damalige diplomatische Reise endete mit einem Zwischenstopp in Sanssouci und einer persönlichen Beschreibung des Schlosses Friedrichs des Großen. In dieser Folge reisen wir von Berlin zurück ins in die Altenburger Region. Allerdings ins Jahr 1755. Wir begleiten den Königlich-Preußischen Geheimrat und Gesellschafter des jungen Friedrich des Großen: Jacob Friedrich Freiherr von Bielfeld.

Ein Bild von Jacob Friedrich Freiherr von Bielfeld gibt es auf Wikimedia Commons von Guido Schäferhoff, CC BY 3.0:

Von Hamburg über Berlin nach Treben: Der Freiherr von Bielfeld

Jacob Friedrich Freiherr von Bielfeld (1717–1770), in manchen Fällen auch Bielefeld genannt, wurde in Hamburg geboren und stammte aus einer Kaufmannsfamilie. Er studierte ab 1732 in Leyden und bereiste 1735 die Niederlande, Frankreich sowie England. Von 1747 bis 1752 war er Oberaufseher der Preußischen Universitäten. Er gehörte schon früh zu den Gesellschaftern des Kronprinzen und späteren Königs Friedrich II. und schilderte die Verhältnisse am preußischen Hof in seinem Buch „Lettres familières“. Friedrich II. erhob Bielfeld, der auch Gouverneur des Prinzen August Ferdinand war, 1748 zum Freiherrn und ernannte ihn zum Geheimen Rat.

Von Bielfeld verließ Preußen 1755. Die Rittergüter Treben und Haselbach kamen durch seine Heirat mit Dorothea Juliane Reiche (1748) in seinen Besitz. Auf diesen Ländereien lebte er bis zu seinem Tod 1770. Eine Unterbrechung lässt sich nur in den Jahren 1757–1763 feststellen, in denen er durch den Siebenjährigen Krieg bedingt nach Hamburg fliehen musste. Nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete Bielfeld 1764 Dorothea Christiane Frederike von Boden (1742 – 1781), die Tochter des Ministers Friedrich August von Boden (1708–1780).

Jacob Friedrich Freiherr von Bielfeld war kunstsinnig und als politischer und belletristischer Schriftsteller tätig. Seine Werke verfasste er meist in französischer Sprache.

Doch gilt er auch als eigentlicher Bauherr der heutigen barocken Schlossanlage in Treben. Zum Schlossensemble gehörte ein 2,2 Hektar großer, weitläufiger Landschaftsgarten, dessen Zentrum ein langgestreckter, großer Teich bildete. Weiterhin nannte der Freiherr in Haselbach ein komfortables Haus mit vier schönen Zimmern, Räumen für Bedienstete und einem Saal sein Eigen. Vermutlich erbaute er auch das Fischhaus an der Nordseite des Nobitzer Teiches in Haselbach, das über einen Aufenthaltsraum, eine Küche und einen Pferdestall verfügt haben soll und 1912 abgerissen wurde.

Überhaupt wechselten die Güter nach dem Tod des Freiherrn noch mehrfach den Eigentümer. In Haselbach entstand 1858 eine Ton- und Steinzeugfabrik an der seit 1842 bestehenden Bahnlinie. Im Zuge der Bodenreform nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Rittergutsbesitzer enteignet. Das Herrenhaus und die Wirtschaftsgebäude in Haselbach wurden komplett abgerissen. Im Gegensatz zu zahlreichen Wirtschaftsgebäuden blieb das barocke Schloss- und Parkensemble in Treben aber im Wesentlichen erhalten und wurde, genutzt als Sitz der kommunalen Verwaltung, seit 2004 restauriert. Damit erging es der Anlage weit besser als vielen anderen Rittergütern und deren Gärten in der Altenburger Region.

2021 widmen die vier großen Museen im Altenburger Land den historischen und modernen Gärten der Region eine eigene Ausstellungsreihe. Mit „Grünes im Quadrat“ gaben das Lindenau Museum Altenburg, das Residenzschloss Altenburg, das Naturkunde Museum Mauritianum und das Museum Burg Posterstein den grünen Oasen des Landkreises mit je einer eigenen Ausstellung eine Bühne. Die Postersteiner Schau „#GartenEinsichten: Wie der Gärtner, so der Garten – Gartenkultur als Spiegel der Gesellschaft“ widmete sich vor allem den Bauern- und Rittergutsgärten, von denen heute viele nicht mehr existent sind. Umso schöner passt eine LeseZEIT-Quelle über ein Rittergut, das nicht nur erhalten geblieben ist und einen gepflegten Park aufweist, sondern in der der Gartengestalter seine Anlage im alten Glanze selbst beschreibt! So zu lesen in den Briefen des Freiherrn von Bielfeld über seine Güter in Treben und Haselbach. In diesen Briefen beschreibt er wie er zu den beiden Gütern kam und schließlich auch, wie er den Landschaftsgarten rund um das Schloss Treben gestalten ließ.

Der Freyherrn von Bielfeld freundschaftliche Briefe“

Wir zitieren aus: „Des Freyherrn von Bielfeld freundschaftliche Briefe nebst einigen andren. Aus dem Französischen. Zweiter Theil“ herausgegeben in Danzig und Leipzig bei Daniel Ludwig Wedeln, 1765. Die Ausschnitte umfassen den 79. Brief auf Seite 295f. sowie den 88. Brief auf den Seiten 387 bis 395. Des Freyherrn von Bielfeld freundschaftliche Briefe gibt es digital bei Google Books.

Neun und siebzigster Brief

An den Herrn von Stüven zu Braunschweig.

Breitenhayn, den 5. Sep. 1750.

„Also wissen Sie nichts davon, mein lieber Stüven, daß ich beynahe den ganzen Sommer im Sachsen-Altenburgischen auf einem sehr schönen Landgute, welches der Madam von S**, meiner Frauen Schwester, zugehöret, zugebracht habe? Eben hier habe ich Ihr angenehmes Briefchen erhalten, welches Sie nach Berlin an mich geschickt hatten. Glauben Sie nicht, daß ich auf dem Lande meine Hände in den Schooß geleget. O! nein! ich habe hier den Anfang mit Endigung eines Processes gemacht, den meine Frau und meine Schwägerinn seit mehr als zwanzig Jahren mit sehr weitläuftigen Anverwandten geführet hatten, welche, wenn wir die Sachen genau betrachten, es nicht einmal sind, ob sie gleich auf diese Anverwandschaft ihre nichtigen Anfoderungen gründen. Kurz! nachdem wir 9 Urtheyl von einerley Innhalt, die alle auf unsrer Seite waren, erhalten hatten, so sind wir zu dem Besitz der schönen Landgüter Treben und Hasselbach gelanget. So bald als ich diese wichtige Streitsache so glücklich geendigt sah, habe ich mich bemühet, meine Frau mit meiner Schwägerinn aus einander zu setzen, durch welchen Vergleich diese das Gut Breitenheyn behalten; ich aber Treben und Hasselbach zum Besitz bekommen habe. Diese Güter sind sehr einträglich, und liegen in einer reizenden Gegend; allein, die Gebäude sind daselbst alle höchst baufällig geworden, besonders das Schloß. Ich sehe voraus, daß mich die Wiederherstellung desselben und die Ausmeublirung sehr viel kosten wird. […]“

Fünf Jahre nach er diesen Brief geschrieben hatte, zog Jacob Friedrich von Bielfeld endgültig von Berlin nach Treben und Haselbach. In der Zwischenzeit waren die Bauarbeiten an seinem Schloss fertiggestellt und ein weitläufiger Landschaftsgarten angelegt worden.

Acht und achtzigſter Brief.

An den Herrn von Stüven

Treben , den 1. May. 1755.

„Endlich, mein lieber Bruder; habe ich den Hof und die Stadt Berlin den 31. März, gleich an meinem Geburtstage, verlassen, und habe meine Wohnung in Treben aufgeschlagen. Den Abend vor meiner Abreise stellte der Prinz von Preußen den beyden Königinnen zu gefallen eine große Lustbarkeit an. Ihro königliche Hoheit hatten die Gnade, mich ebenfalls darzu einzuladen. Den ganzen Abend durch war mein Herz erschrecklich beklemmet. Ich verließ einen Ort, wo ich 16 Jahr hinter einander gewohnet, und mit solchem alles, was bis hierher meinem Leben zu einem Troste gereichet hatte. Nach der Tafel öffnete man einen Ball. Ich tanzte dabey einige Menueten , als ich aber den Augenblick in Acht genommen hatte, in welchem die drey Prinzen in eine kleine entlegne Gallerie gegangen waren , folgte ich selbigen dahin nach , Abschied von ihnen zu nehmen . Niemals bin ich so gerührt gewesen. Sie umarmten mich einer nach dem andern. Der Prinz Ferdinand, mein durchlauchtiger Untergebner, hielt mich lange Zeit in seine Arme eingeschlossen, und ich fühlte seine Thränen auf meinem Gesichte fließen. Nach diesem für mich so grausamen Auftritte war es mir unmöglich, von jemanden Abschied zu nehmen, ich warf mich in meine Kutsche, und kehrte in meine Wohnung zurück, wo ich die Anstalten zu meiner Reise vollends zu Stande brachte; und in der That reiste ich mit Anbruch des Tages ab.

Da ich in Treben ankam, fand ich mein Haus ausgebauet, und ich hatte das Vergnügen, solches auszumeubliren, und einzurichten. Es ist geräumlich, sauber und bequemlich, keineswegs aber prächtig. Sie werden weder Vergoldung noch Bildhauerarbeit daran finden. Das unterste des Hauses, welches auf die Hälfte noch unter der Erde stehe, ist für Küche, Keller und die benöthigten Gewölber, und für die Wohnungen des Kochs und einiger Bedienten bestimmt. Ich und meine Frau haben im ersten Stockwerke sechs schöne Zimmer, worinnen wir ordentlich wohnen, und in deren einem sich eine artige Bibliothek befindet, welche auf einen Canal geht, den ein Arm des Flusses macht, und wo ich alles sehen kann, was im Dorfe vorgehet. Ich habe alle meine Bücher, die ich nach einem guten System gesammlet, von Berlin hierher bringen lassen.

Das oberste Stockwerk ist sehr schön. Es sind in selbigem zwey schöne Gastzimmer, sechs Schlafkammern mit Kleiderbehältnissen, eine kleine Küche zur Bequemlichkeit der Kammerfrauen, und eine Gallerie von 90 Fuß in die Länge, an welche ein großer viereckigter Saal stößt. Hier ist die Aussicht prächtig. Sie entdecken von dem Balcon nicht nur einen Theil des Gartens, sondern auch eine Mühle mit fünf Gängen, von welchen das Wasser wie bey Wasserfällen herunter rauscht, und eine anmuthige Landschaft, in welcher Dörfer und Gebüsche überall umher zerstreut liegen. Den Gesichtskrais schränkt ein Amphitheater von Gebirgen ein, auf deren letzten Höhe man die Stadt Altenburg mit ihren sechs Thürmen erblickt. Alles ist mit Anstand und nach einem sehr angenehmen Geschmack ausmeubliret. Die Gallerie ist mit guten Gemälden behangen.

Schon vor einigen Jahren habe ich angefangen, meine Gärten anzulegen. Da mir die Natur sowohl zu Treben als zu Haselbach, in drey verschiedenen Gehölzen, auf denen Dämmen, die meine großen Teiche umgeben, und längst der Pleiße hin, welche das Dorf Treben inzween Theile schneidet, die schönesten Spaziergänge gegeben hat; so habe ich geglaubt, ich müßte bey dem Plane meiner Gärten mehr einen angenehmen Nutzen, als die Pracht und eine zu sehr abgezirkelte Regelmäßigkeit zum Augenmerk haben. Die Einwohner in den Städten finden ihre Obst- und Küchengärten auf den öffentlichen Märkten schon völlig eingerichtet: allein, die Einwohner auf dem Lande müssen denken, daß ihr Nachtisch bloß auf der Güte ihrer Gärten beruhet, und daß es ein Vergnügen ist, wenn man einem Freunde, der uns in unsern einsamen Landwohnungen überfällt, einige ausgesuchte Früchte anbieten kann. Und was noch mehr ist. Diejenigen Gärten, welche bloß mit Hainbuchen und anderen unfruchtbaren Bäumen angelegt sind, ermüden das Auge bald durch ihre beständige Einförmigkeit. Man siehet sie gegen den Herbst so, wie man sie im Frühlinge gesehen hat. Es sind beständig die nämlichen Schönheiten. Solche Gärten sind einer schönen Frau gleich, mit welcher man, so zu reden, verheyrathet ist, anstatt, daß ein Garten, welcher nach Geschmack mit Obstbäumen gezieret worden, alle Tage ein verschiedenes Schauspiel darbietet. Die Blätter, Blühten und Früchte geben ihm immer nach und nach einen andern Putz. Er ist wie eine Nymphe oder Waldgöttinn, welche alle Tage ihre Bildung verändert, und uns unaufhörlich neue Reize vor Augen leget. Die Hoffnung der Flora, und die Geschenke der Pomona selbst verursachen uns ein doppeltes Vergnügen; der Eigenthümer ist dabey beständig beschäfftigt; Seine Spaziergänge scheinen mit einem Gegenstande verbunden zu seyn, welcher das Vergnügen dabey hundertfach vermehret. Alle diese Betrachtungen haben mich bewogen, bey der Anlegung meines Gartens einem großen und schönen Entwurfe zu folgen, bey der Ausführung desselben aber niemals den Begriff eines schönen Obstgartens aus den Augen zu lassen.

Es ist wahr, meine Alleen bestehen größtentheils aus Hainbuchenhecken; allein, diese Hecken dienen bloß darzu, um die Abtheilungen, welche zu Erbauung aller Arten von Hülsenfrüchten, zu den Gartenbeeten ec. bestimmt sind, zu umgeben und zu verdecken. Da ich einen großen Bach, welcher in der Nachbarschaft fließt, einige Schritte näher geführet habe; so habe ich dadurch ein Mittel gefunden, mir ein sehr schönes Baßin von lebendigem Wasser und einen Kanal mitten im Garten zu verschaffen. Dieses Becken, welches zur gleichen Zeit einen Fischhalter abgiebt, und worinnen ich schöne Krebse habe, ist mit 24 kostbaren Kirschbäumen umgeben, deren Stämme so gerade wie Pomeranzenbäume sind, und deren Kronen unter der Scheere gehalten werden. Zur Rechten des Baßins endigt sich der Garten mit einer Allee, welche durch beständige Krümmungen von einem Ende zum anderen führet. Zur Linken habe ich einen alten sehr hohen Wall gefunden, welchen ich in zwo breite und schöne Terrassen theilen lassen. Die unterste ist mit Zwergbäumen besetzt, so in Spalier gezogen sind, und die obere mit zwo Reihen Kirschbäumen, deren Gipfel wie Lorberbäume geschnitten sind, und welche einen schönen Gang angeben. Man kommt durch das Orangeriehaus hierher, welches eben ißt aufgebauet, und ein artiges Stück der Baukunst werden wird. Dieses Gebäude wird im Winter meiner Orangerie wider die Kälte zum Schutze dienen, und im Sommer wird es einen sehr schönen Saal geben. Ich habe an selbiges eine Wohnung für den Gärtner und eine Küche anbauen lassen. In einem unregelmäßigen Winkel des Gartens habe ich ein Theater von grünen Hecken und ein Amphietheater mit doppelten Terrassen anbringen lassen. Dieses Stück, indem es alle Unregelmäßigkeit des Erdbodens verbirgt, dient dem Garten zu einer Zierde, und ob ich mir gleich nicht verspreche, in diesen Gegenden Acteurs zu Aufführung eines Schauspiels zusammen zu bringen, so soll er mir doch darzu dienen, daß ich des Abends Mahlzeiten, Concerte ec. darinnen geben will.

Am Ende des Gartens steht ein birknes Gebüsche, mit grünen Sommerlauben, und bey dessen Eingang findet man sogleich rechter und linker Hand grüne Gänge von Linden.

Der ganze übrige Garten ist mit weitläufigen und schönen Alleen von Obstbäumen besetzt, und sie finden hier eine vollständige Sammlung aller der auserlesensten Früchte, welche unser Clima hervorbringen kann.

Ueberhaupt wird meine Kunst und meine Bemühung, aus Treben einen angenehmen Ort zu machen, durch die Natur außerordentlich unterstützt. Die ganze umliegende gegend sieht einem Garten gleich. In selbiger sieht man den Fluß Pleiße sich schlängeln, über welche mitten im Dorfe eine große Brücke von Werkstücken geführt ist. Einige Schritte von dieser Brücke habe ich in einem kleinen Berge einen schönen Steinbruch. Dieser Steinbruch verschafft einen wahrhaft malerischen Anblick. Die Spitze des Hügels ist mit Eichen, Buchen und Birken bedeckt. In der Mitten sieht man die Steine und Felsenstücke, welche die Arbeitsleute brechen, und am Fuße desselben den Fluß, welcher schlangenweise, gleichsam als gienge er spazieren, daher fließt.

Noch ein wenig weiter hin kommt man an meinen großen Wald, welcher so schön ist, als man sichs nur vorstellen kann. Das Holz steht darinnen so dicke, daß ehedem niemand als Jäger und Wildpret darinnen fortkommen konnten. Ich habe eine Allee über das Kreuz durchhauen lassen, welche so breit ist, daß drey Wagen gar bequem neben einander durchfahren können. Dieses giebt ißo die schönste Spazierfahrt von der Welt. Da die ganze Gegend umher noch von kleinen Bächen durchschnitten wird, deren Ufer mit Weiden, wilden Kirsch- und anderen Bäumen bepflanzt sind, so können Sie sich leicht vorstellen, daß es mir nicht an Spaziergängen mangelt, und daß sie sehr verschieden sind. […]“

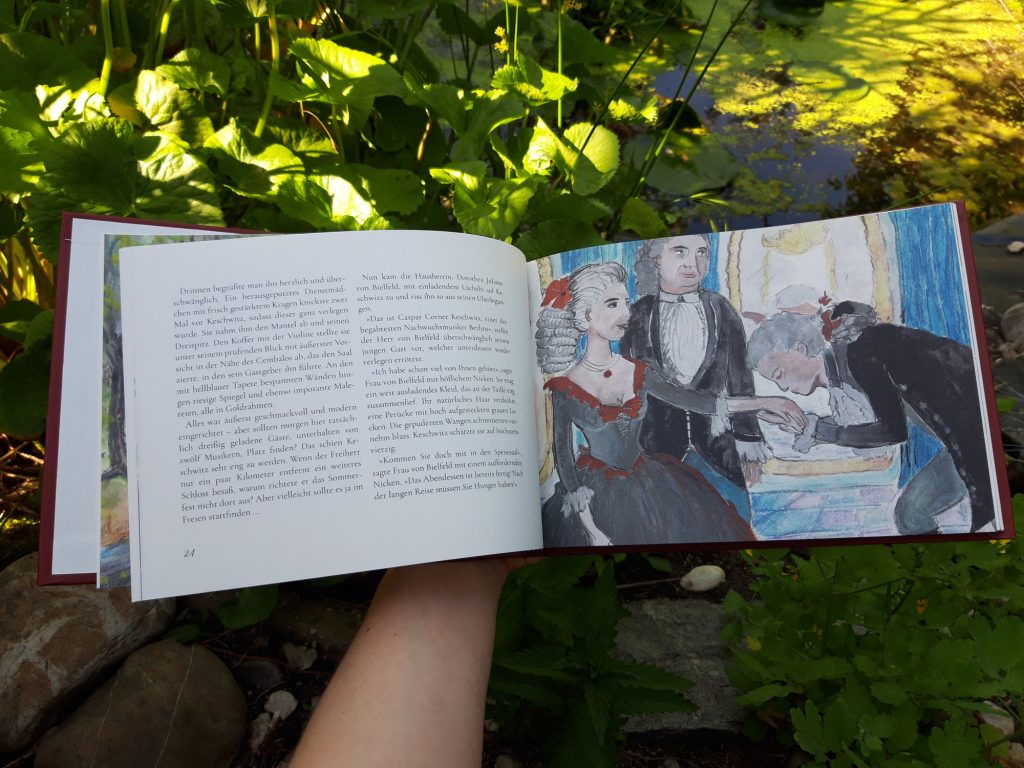

Erinnern Sie sich an ihren letzten handgeschriebenen Brief, liebe Zuhörende? Ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, aber ich bin sicher, er war nicht halb so lang wie der des Freiherrn von Bielfeld. Und der war weder eine Ausnahme zu seiner Zeit – noch mehr als 50 Jahre später freute sich unter anderen Lili Parthey über einen 14 Seiten langen Brief ihres Bruders – noch war er an dieser Stelle zu Ende. Im weiteren Verlauf schildert Freiherr von Bielfeld noch das Aussehen der Dörfer Treben und Haselbach, sowie Festlichkeiten auf dem Haselbacher See. Besonders diese Episode, in der von einer Barke die Rede ist, „welche 30 Personen einnehmen kann“, inspirierte meine Kollegin Marlene Hofmann zu einer Kurzgeschichte, die mit zwei weiteren kleinen Episoden im Buch „Wasserspiele“ in diesem Jahr erschienen ist. Und dieses Buch „Wasserspiele. Drei Geschichten mit wahrem Kern aus Schlössern und Gärten im Altenburger Land“ von Marlene Hofmann möchte ich ihnen als kleinen Lesetipp mit auf den Weg geben.

Als letztes möchten wir noch bekannt geben, dass das Museum Burg Posterstein am 1. August 2021 die neu gestaltete Dauerausstellung über die Herzogin Anna Dorothea von Kurland und die europäische Salonkultur um 1800 eröffnet hat. Zur Feier des Tages veranstaltete das Museum Burg Posterstein die zweite Live-LeseZEIT, diesmal mit Briefen des Dichters Jean Paul aus Löbichau 1819. Und diese werden Sie bald und im nächsten Jahr in einer weiteren LeseZEIT-Folge hören können.

Die nächste LeseZEIT-Folge wird allerdings eine kleine Weihnachtsüberraschung werden. Und damit möchte ich mich von ihnen, liebe Zuhörende, für dieses Mal verabschieden! Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal!

Von Franziska Huberty / Museum Burg Posterstein