Ob Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen, Schriftstellerinnen, in der Geschichte oder der Moderne: Frauen spielen im kulturellen Gedächtnis eine wichtige Rolle, jedoch viel zu oft noch immer eine untergeordnete. Die Münchner Stadtbibliothek Monacensia im Hildebrandhaus lädt gerade zur Blogparade #femaleheritage, um die Rolle von Frauen in der Erinnerungskultur zur Diskussion zu stellen und herausragende Frauen in den Mittelpunkt zu rücken. Das Museum Burg Posterstein beteiligt sich mit Freude daran, denn ein großer Teil unserer Forschungsarbeit beschäftigt sich mit starken und kreativen Frauen des 18. und 19. Jahrhunderts, allen voran der Herzogin Anna Dorothea von Kurland (1761–1821). Dieser Beitrag widmet sich einer ihrer Weggefährtinnen: Der Schriftstellerin Emilie von Binzer (1801–1891), deren ganz eigene Erinnerungen noch heute eine wichtige Quelle unserer Arbeit sind.

Starke Frauen im Museum Burg Posterstein

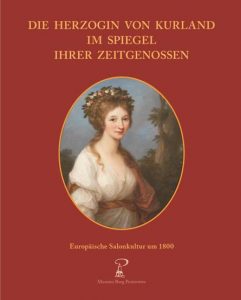

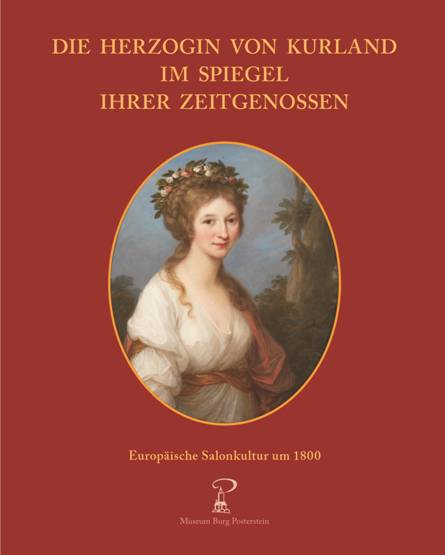

Aus den Pariser Salons des 18. Jahrhunderts entstand in der Zeit der Aufklärung eine Kultur, die sich über ganz Europa ausbreitete. Sowohl adlige als auch gebildete bürgerliche Damen versammelten gewichtige Gäste um sich. Den Mittelpunkt dieser Musenhöfe und Salons bildete stets die Gastgeberin.

Berühmt ist der gesellschaftliche Zirkel um die Weimarer Herzogin Anna Amalia (1739–1807). Weitere bekannte Gastgeberinnen waren Madame de Staël (1766–1817) oder Madame Récamier (1777–1849) in Frankreich sowie Henriette Herz (1764–1847), Rahel Varnhagen (1771–1833) oder Dorothea Schlegel (1764–1839) in Berlin.

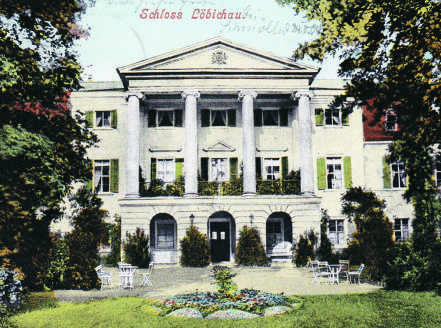

Ende des 18. Jahrhunderts entwickelte sich Löbichau – nur zwei Kilometer von Posterstein entfernt – zu einem solchen Zentrum des geistig-kulturellen Lebens in Deutschland. Der dortige Salon der Herzogin Anna Dorothea von Kurland gehörte zu den bekanntesten seiner Art. Die gebildete und agile Herzogin verfügte über ein erstklassiges Netzwerk in die höchsten gesellschaftlichen Kreise Europas und schaffte es, Künstler, Politiker und Gelehrte zusammenzuführen. Bedeutende Staatsmänner kannte sie persönlich. In der bewegten Zeit zwischen Französischer Revolution, Napoleonischen Kriegen und Wiener Kongress ermöglichte ihr dieses Netzwerk einen einzigartigen Einblick und Einfluss auf das Geschehen in einer Gesellschaft, in der selbst eine reiche Frau wie sie einen rechtlichen Vormund benötigte.

Aber nicht nur die Biografie Anna Dorothea von Kurlands ist beeindruckend. Die Lebensläufe ihrer ebenso weltgewandten Töchter, Enkelinnen und Pflegekinder und ihre vielfaltigen Kontakte, deren Ansichten, ihr Werk und ihr Wirken faszinieren gleichermaßen. Eine von ihnen ist die Schriftstellerin Emilie von Binzer.

Emilie von Binzer oder: Die Frau, die unter dem Pseudonym „Ernst Ritter“ schrieb

In diesem Beitrag soll nicht die Herzogin von Kurland im Mittelpunkt stehen, sondern ihre Enkelin Emilie von Binzer. Die spätere Schriftstellerin wurde als Emilie von Gerschau in Berlin geboren und war die Tochter eines illegitimen Sohnes des Herzogs Peter von Kurland (1724–1800). Ihr Vater Peter von Gerschau (1779–1852) erbte nach dem Tod des Herzogs ein ansehnliches Vermögen.

„Er heirathete, noch ehe er 21 Jahre alt war, ein unbemitteltes Mädchen von 15 Jahren, und die beiden Kinder wirthschafteten so gut zusammen, daß schon im Jahr 1806 das ganze Vermögen in den Wind gegangen war“, schreibt Emilie von Binzer später in ihrem Erinnerungsbuch “Drei Sommer in Löbichau” (S. 2) über ihre Eltern.

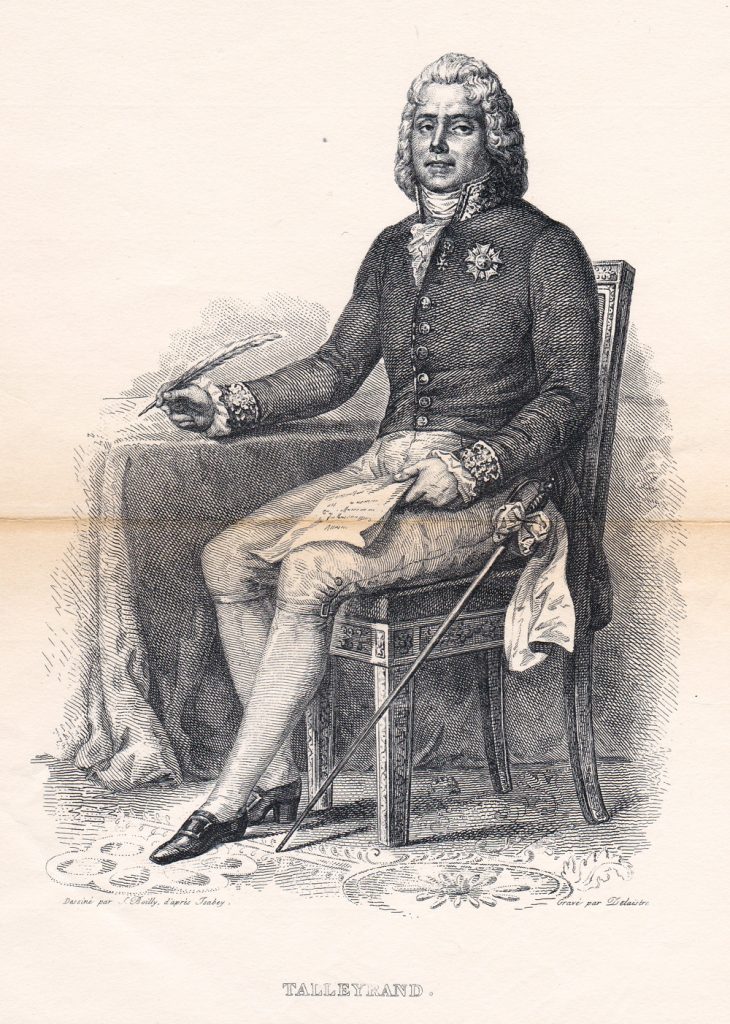

Die Familie entschloss sich nach Kurland zu ziehen. Ihre Tochter Emilie ließ sie aber in der Obhut Wilhelmine von Sagans (1781–1839), der ältesten Tochter der Herzogin von Kurland. Emilie von Gerschau wuchs mit ihren beiden Pflegeschwestern Klara Bressler (die bereits 1818 starb) und Marie Wilson von Steinach (1805–1893) bei ihrer bewunderten und temperamentvollen Tante auf. Sie erhielt eine hervorragende Ausbildung, reiste viel und wurde so in das Salonleben und die höchsten Gesellschaften ihrer Zeit eingeführt. Schon in jungen Jahren lernte Emilie von Gerschau bedeutende Persönlichkeiten wie Fürst Metternich (1773–1859), Talleyrand (1754–1838) oder Zar Alexander I. (1777–1825) persönlich kennen.

Einige Sommer verbrachte sie gemeinsam mit ihrer Tante auf Schloss Löbichau. Im Salon ihrer Großmutter traf sie neben dem Dichter Jean Paul (1763–1825) unter anderem die Familien Körner und Feuerbach, den Verleger Brockhaus (1772–1823), die Schriftsteller Tiedge (1752–1841) und Elisa von der Recke (1754–1833) sowie den Archäologen und Schriftsteller Carl August Böttiger (1760–1835). Auch den Burschenschaftler, Schriftsteller und Journalist August Daniel Freiherr von Binzer (1793–1868), den sie 1822 im Schloss Sagan heiratete, lernte sie in Löbichau kennen.

Durch den Altenburger Hoforganisten Johann Christian Barthel (1776–1813) erhielt der Freiherr Zugang zum Löbichauer Salon. Unter anderem ist er Autor des bekannten Grablieds der Burschenschaft „Wir haben gebauet ein stattliches Haus“. Seine Teilnahme am Wartburgfest 1817 verdarb Binzer eine möglicherweise grandiose Laufbahn und bereitete ihm ein Leben lang Schwierigkeiten. Durch die Gunst des Weimarer Herzogs litt er jedoch keine finanzielle Not. In Altenburg bearbeitete der Schriftsteller den ersten Band des „Enzyklopädischen Wörterbuches“, des späteren „Piererschen Universal-Lexikons“. Beim zweiten Band verwehrte man ihm die Arbeit jedoch aus politischen Gründen.

Nach der Hochzeit begann für das Paar ein unstetes Reiseleben durch viele Teile Europas, bis sie sich 1845 in Wien und später in Linz niederließen.

Auf Emilie von Binzers literarische Werke, die sie unter dem Pseudonym Ernst Ritter veröffentlichte, übten vor allem Personen und Erlebnisse der Zeit des Wiener Kongresses Einfluss aus. Ihre Dramen „Die Gauklerin“ und „Die Neuberin“ wurden 1846 am Wiener Burgtheater aufgeführt. Zwischen 1849 und 1870 unterhielt sie in ihren Häusern in Linz und Altaussee musische Kreise. Freundschaften verbanden sie mit den österreichischen Schriftstellern Adalbert Stifter (1805–1868), Franz Grillparzer (1791–1872) und besonders mit dem Dichter Christian von Zedlitz (1790–1862). Der musische Kreis um Emilie von Binzer in Linz und Aussee ermöglichte vielen Künstlern ihrer Zeit, eine kulturelle und soziale Atmosphäre zu erleben, die sich in schwierigen Umbruchszeiten erleichternd auf ihr Leben und Werk auswirkte. Nach dem Tod ihres Mannes zog Emilie von Binzer zu ihrem Sohn nach München, wo sie 1891 starb.

Zwischen Revolution, Biedermeier und „Drei Sommern in Löbichau“

Obwohl Emilie von Binzer nicht zu den bekanntesten Schriftstellerinnen ihrer Zeit gehörte, ist ihr Werk vielfältig und bildet die volle Breite der Themen und Einflüsse auf einen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts ab.

„Das Leben und Schaffen der Binzer umspannte die literarischen Epochen der Klassik, Romantik, Junges Deutschland, Biedermeier, Vormärz und Realismus“, schreibt Traute Zacharasiewicz in ihrer Monografie „Nachsommer des Biedermeier. Emilie von Binzer. Eine Freundin Adalbert Stifters“ (S. 107.)

Emilie von Binzers Werk thematisiert Freundschaft, Liebe und Leidenschaft, ebenso wie die sozialen und politischen Umwälzungen ihrer Zeit und frauenemanzipatorische Gedanken. Ihr Schaffen reicht von Erzählungen und Theaterstücken bis hin zu ihren Memoiren. In Bezug auf Frauen, Erinnerungskultur und auch im Hinblick auf den Forschungsschwerpunkt unseres Museums sind diese tatsächlichen Erinnerungen der Emilie von Binzer am interessantesten.

„Als ich im Sommer 1871 auf meinem Landhause in Aussee (Steiermark) anlangte, fand ich auf dem Tische zwei dicke Bände liegen mit der Aufschrift: ‚Jugenderinnerungen von Gustav Parthey, Handschrift für Freunde.‘ Das Packet war unter meiner Adresse mit der Post angekommen. Bei diesem Anblick durchzuckte es mich freudig, denn der Name auf dem Titelblatte gehörte nicht nur einem in weiten Kreisen geachteten Manne und gründlichem Gelehrten, sondern auch einem theuren Jugendfreunde, den ich viele Jahre nicht gesehen hatte, und mit dem ich überhaupt nur als junges Mädchen in regem Verkehr gewesen bin. Daß er mich nicht vergessen hatte, bewies mir dieses Buch – und welch ein Buch!“

Emilie von Binzer, Drei Sommer in Löbichau, Vorwort

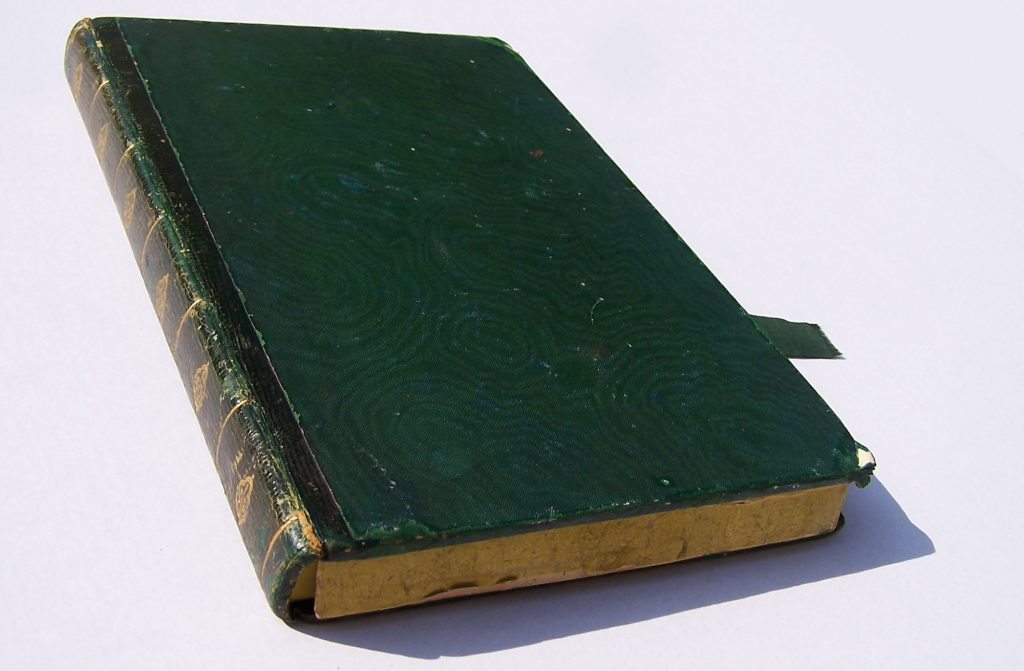

So beginnt Emilie von Binzers Buch „Drei Sommer in Löbichau“, das 1877 in Stuttgart veröffentlicht wurde. Dabei handelt es sich um ihre verschriftlichten Erinnerungen der Jahre 1819, 1820 und 1821, die sie mit ihrer Pflegemutter und Tante Wilhelmine von Sagan im Sommerschloss ihrer Großmutter Anna Dorothea von Kurland verbracht hatte. 50 Jahre nach den eigentliche Geschehnissen beschreibt sie Auszüge aus ihrer Jugendzeit, spricht über ihre Familie und über die Löbichauer Gäste, über besondere und weniger besondere Situationen des Salonalltags und gibt auf humoristische, unterhaltende und nicht selten ironische Weise einen ganz speziellen und persönlichen Einblick in das Leben der damaligen Zeit.

Den Anlass dafür beschreibt sie im Vorwort des Buches selbst: Die Jugenderinnerungen ihres alten Freundes Gustav Partheys, der oft selbst mit seiner Familie Gast der Herzogin war und wie Emilie damals zur eigenwilligen Jugend gehörte.

Emilie von Binzer ist sich in ihren Beschreibungen sehr wohl bewusst, dass Erinnerungen trügen können und ein Autor oft dazu neigt, dem Leser Dinge zu erzählen und zu erklären, die so nie gewesen sind. Sie versucht ein objektives Bild der Personen und Ereignisse zu zeichnen, wobei sie sich ihrer eigenen Meinung immer bewusst ist. Die Eigenarten und Charaktere beschreibt sie von verschiedenen Standpunkten und ist dabei nicht gewillt, zu beschönigen. Mit Kritik, einer guten Portion Selbstironie, aber immer mit Feingefühl gibt sie ihre Eindrücke wieder. Oft benutzt sie Zitate aus den Schriften anderer Autoren oder gibt Dialoge wieder, so gut sie sich daran erinnert. Entstanden ist ein persönlicher Rückblick auf drei Jahre einer erfüllten Jugendzeit und eine ehrliche Würdigung ihrer großen weiblichen Vorbilder: der Herzogin Anna Dorothea von Kurland und ihrer Tante Wilhelmine von Sagan.

Emilie von Binzers Werk galt lange Zeit – neben der 1823 erschienenen Biografie von Christoph August Tiedge und den Erinnerungen Gustav Partheys und Elisa von der Reckes – als wichtigste biografische Quelle zur Herzogin von Kurland.

„Den Spargel jeder gerne iszt, Emilie gar zu länglich ist.“ – Löbichauer Gäste in Karikaturen

Was Emilie von Binzers „Drei Sommer in Löbichau“ so wertvoll für die Forschung zum Salon der Herzogin von Kurland macht, ist ihre Nähe zur Realität. Ihre Beschreibungen sind zeitlich korrekt und decken sich mit denen anderer Quellen – natürlich immer mit Blick auf die persönliche Sicht Emilie von Binzers.

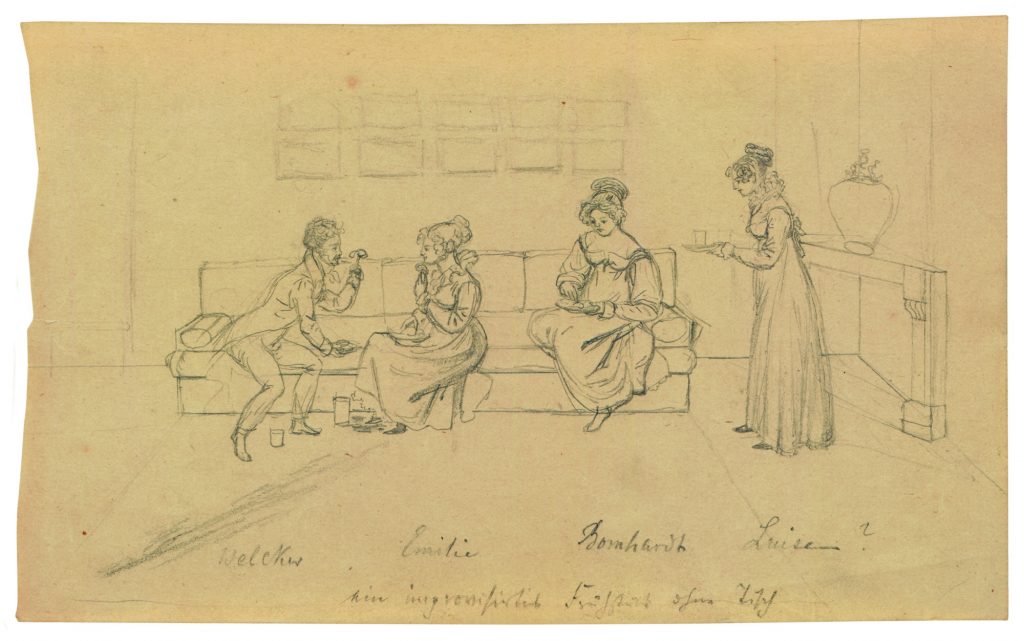

Im Jahr 2014 gelang es dem Museum Burg Posterstein mit finanzieller Unterstützung des Freistaats Thüringen und der Bürgerstiftung Altenburger Land ein Konvolut Zeichnungen zu erwerben. Aufbewahrt in einer grünen Halblederkassette, entpuppte sich der Inhalt als ausgesprochene Rarität: eine Sammlung von Portraitblättern, hautsächlich von der Hand des Malers Ernst Welkers (1784/88–1857), der den Sommer 1819 als Zeichenlehrer Emilie von Binzers in Löbichau verbrachte. Die von Ernst Welker portraitierten Personen gehören alle zum engeren Umfeld der Herzogin von Kurland und treten als Fabelwesen auf. Meist wählte der Künstler eine Tiergestalt aus, deren Kopf er durch ein Portrait der entsprechenden Person ersetzte. Doch: Mindestens eine der Zeichnungen stammt von Emilie von Binzer selbst. Nachweislich befanden sich diese kleinen kolorierten Zeichnungen, die immer in einem humoristischen Vers enden, 1871 noch in ihrem Besitz.

„Ich besitze eine Mappe, die klein Welckerchen in Löbichau mit Porträts der ihm zugänglichen anwesenden Gäste, meist in Thiergestalt, füllte; darunter stehen Fibelverse, die sich mehr durch gute Laune, ja Uebermuth, als durch Witz auszeichnen; die Mappe enthielt siebenundvierzig Blätter, die gelegentlichen Besucher aus der Nachbarschaft sind nicht darunter, nur solche, die wirklich in Löbichau wohnten; ich sondere diejenigen Personen aus, die erst nach den Universitätsferien eintrafen, mische dann die Blätter und nenne der Reihe nach einige der Gäste.“

Emilie von Binzer, Drei Sommer in Löbichau, S. 86

Auf den folgenden Seiten berichtet Binzer nicht nur über die dargestellten Personen, auch die Zeichnungen selbst werden beschrieben und stimmen mit den Originalen im Detail überein.

Momentan befindet sich ein Großteil dieser einzigartigen Zeichnungen im Depot des Museums. In hoher Auflösung sind sie auf Wikimedia Commons zu finden. Für 2021 plant das Museum Burg Posterstein eine Sonderschau zu Ernst Welker, seinem Leben und seinem Werk. Im Zuge dieser Ausstellung werden nicht nur der Künstler und die Herzogin von Kurland thematisiert, auch Emilie von Binzer wird eine wichtige Rolle spielen.

Zum Weiterlesen:

- Emilie von Binzer: Drei Sommer in Löbichau, Stuttgart 1877.

- Klaus Hofmann (Hrsg.): Salongeschichten. Paris-Löbichau-Wien, Posterstein 2015.

- Traute Zacharasiewicz: Nachsommer des Biedermeier. Emilie von Binzer. Eine Freundin Adalbert Stifters, Linz 1983.

Von Franziska Engemann und Marlene Hofmann

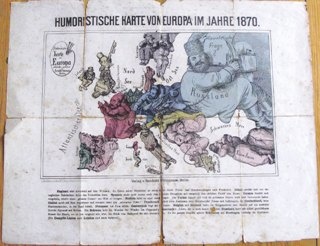

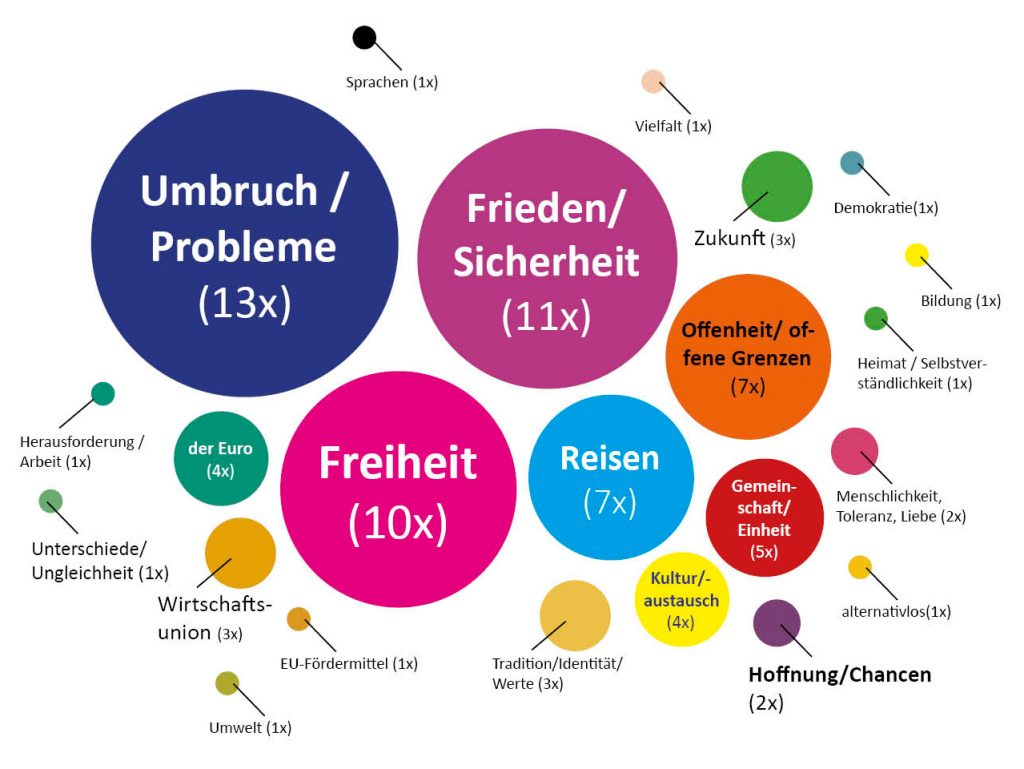

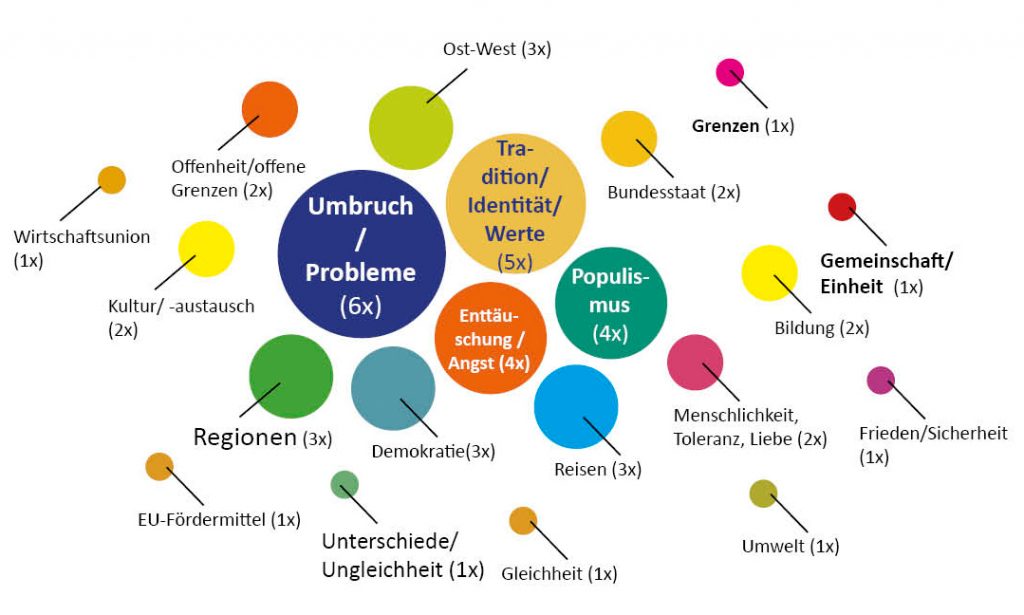

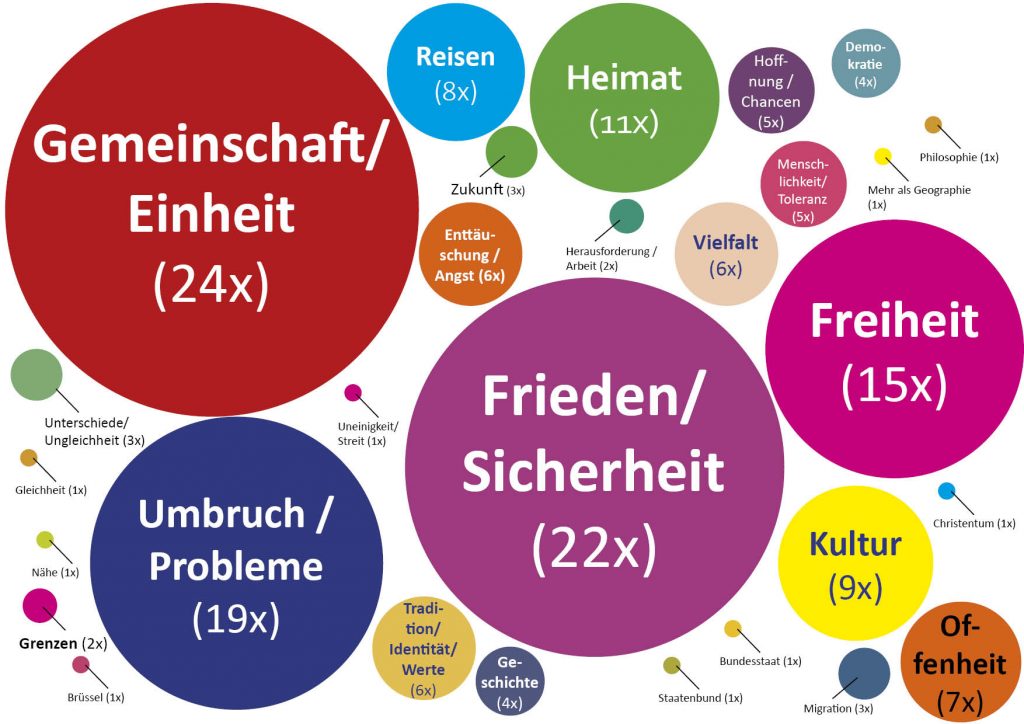

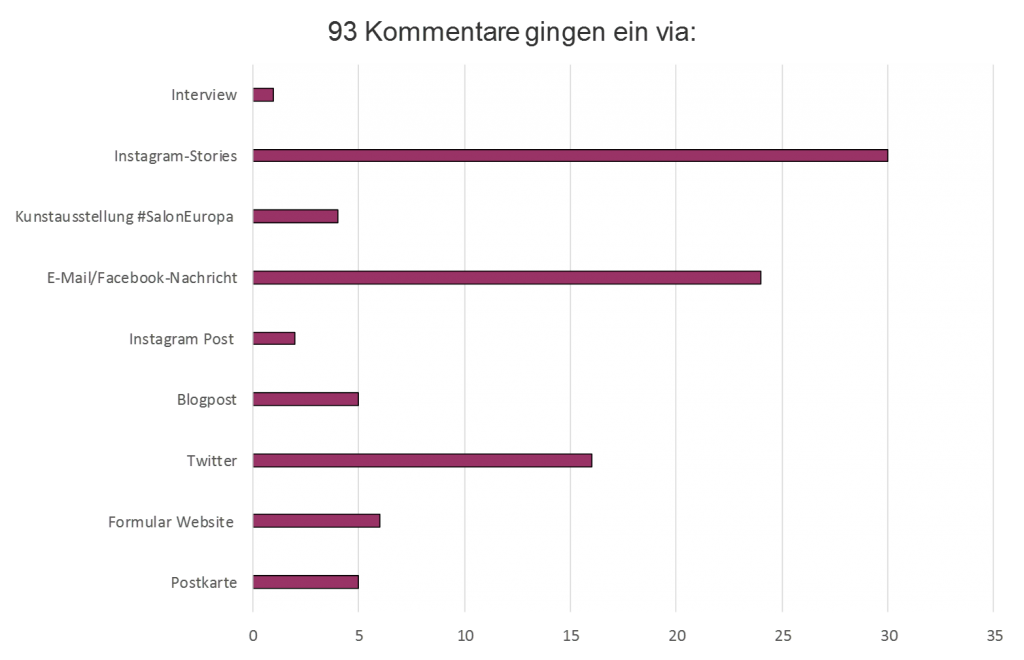

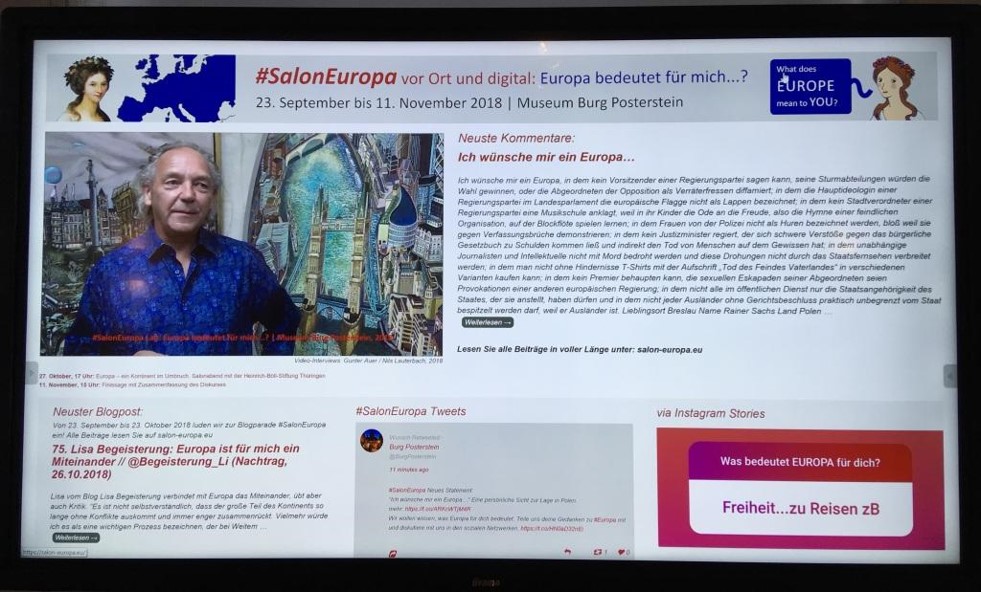

Brachte der Wiener Kongress 1815 nach den verheerenden napoleonischen Kriegen für Jahrzehnte wieder Frieden und Stabilität in Europa, so kann man das in vergleichbarer Weise ebenso von der europäischen Einigung, der politischen Wende 1989 und der Überwindung der europäischen Teilung nach dem zweiten Weltkrieg behaupten. Nach der Euphorie der 1990er Jahre, in der Europa in den Augen vieler seiner Bürger für Wachstum und Stabilität stand, hat sich die Lage spätestens mit der Finanzkrise 2007/08 gewandelt. Heute scheint unter dem Einfluss von Terror, Flüchtlingskrise und Populismus Europaskepsis vorzuherrschen. Zusätzlich setzen viele das europäische Projekt mit verkrusteten bürokratischen EU-Strukturen gleich. Wir nehmen das letzte Thema – #differenceMW – dieser internationalen Museumswoche

Brachte der Wiener Kongress 1815 nach den verheerenden napoleonischen Kriegen für Jahrzehnte wieder Frieden und Stabilität in Europa, so kann man das in vergleichbarer Weise ebenso von der europäischen Einigung, der politischen Wende 1989 und der Überwindung der europäischen Teilung nach dem zweiten Weltkrieg behaupten. Nach der Euphorie der 1990er Jahre, in der Europa in den Augen vieler seiner Bürger für Wachstum und Stabilität stand, hat sich die Lage spätestens mit der Finanzkrise 2007/08 gewandelt. Heute scheint unter dem Einfluss von Terror, Flüchtlingskrise und Populismus Europaskepsis vorzuherrschen. Zusätzlich setzen viele das europäische Projekt mit verkrusteten bürokratischen EU-Strukturen gleich. Wir nehmen das letzte Thema – #differenceMW – dieser internationalen Museumswoche