Brachte der Wiener Kongress 1815 nach den verheerenden napoleonischen Kriegen für Jahrzehnte wieder Frieden und Stabilität in Europa, so kann man das in vergleichbarer Weise ebenso von der europäischen Einigung, der politischen Wende 1989 und der Überwindung der europäischen Teilung nach dem zweiten Weltkrieg behaupten. Nach der Euphorie der 1990er Jahre, in der Europa in den Augen vieler seiner Bürger für Wachstum und Stabilität stand, hat sich die Lage spätestens mit der Finanzkrise 2007/08 gewandelt. Heute scheint unter dem Einfluss von Terror, Flüchtlingskrise und Populismus Europaskepsis vorzuherrschen. Zusätzlich setzen viele das europäische Projekt mit verkrusteten bürokratischen EU-Strukturen gleich. Wir nehmen das letzte Thema – #differenceMW – dieser internationalen Museumswoche #MuseumWeek zum Anlass, um über die unterschiedlichen Sichtweisen auf Europa, heute wie damals, zu schreiben – und über es sehr experimentelles Ausstellungsprojekt.

Brachte der Wiener Kongress 1815 nach den verheerenden napoleonischen Kriegen für Jahrzehnte wieder Frieden und Stabilität in Europa, so kann man das in vergleichbarer Weise ebenso von der europäischen Einigung, der politischen Wende 1989 und der Überwindung der europäischen Teilung nach dem zweiten Weltkrieg behaupten. Nach der Euphorie der 1990er Jahre, in der Europa in den Augen vieler seiner Bürger für Wachstum und Stabilität stand, hat sich die Lage spätestens mit der Finanzkrise 2007/08 gewandelt. Heute scheint unter dem Einfluss von Terror, Flüchtlingskrise und Populismus Europaskepsis vorzuherrschen. Zusätzlich setzen viele das europäische Projekt mit verkrusteten bürokratischen EU-Strukturen gleich. Wir nehmen das letzte Thema – #differenceMW – dieser internationalen Museumswoche #MuseumWeek zum Anlass, um über die unterschiedlichen Sichtweisen auf Europa, heute wie damals, zu schreiben – und über es sehr experimentelles Ausstellungsprojekt.

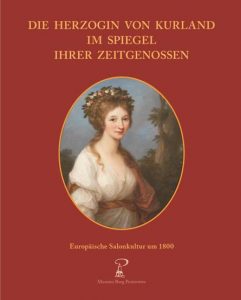

Auch in der Zeit zwischen Aufstieg und Fall Napoleons und Wiener Kongress befand sich Europa im Umbruch. Ein Portrait Anna Dorothea von Kurlands, von Grassi.

Es sind Visionen gefragt, um Europa eine Identität für die Bürger und Handlungsfähigkeit in der Welt zu verschaffen, denn wir leben in Europa und müssen miteinander auskommen, ob wir wollen oder nicht. Wie schnell Frieden auch im Inneren verlorengehen kann, haben die Balkankriege gegen Ende des letzten Jahrhunderts anschaulich gezeigt. Alle sind also gefordert: Politik, Wirtschaft, Kunst, Kultur und die Bürger selbst. Nur wenn ein Dialog stattfindet und in diesem Dialog jeder den anderen und dessen Meinung respektiert, können zukunftsweisende Lösungen gefunden werden. Verständigung braucht Nähe und Nähe muss gefördert werden. Der Salon des 18. und 19. Jahrhunderts hatte diese Nähe und birgt das Potential, sie auch heute zu erzielen. Werden wir salonfähig und nehmen wir die Kultur der Salonnièren aktiv auf, transportieren sie ins Hier und Jetzt.

Die Herzogin von Kurland – eine selbstbewusste Europäerin

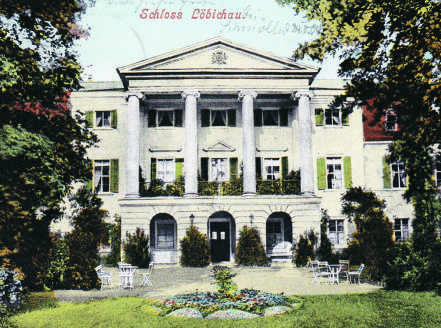

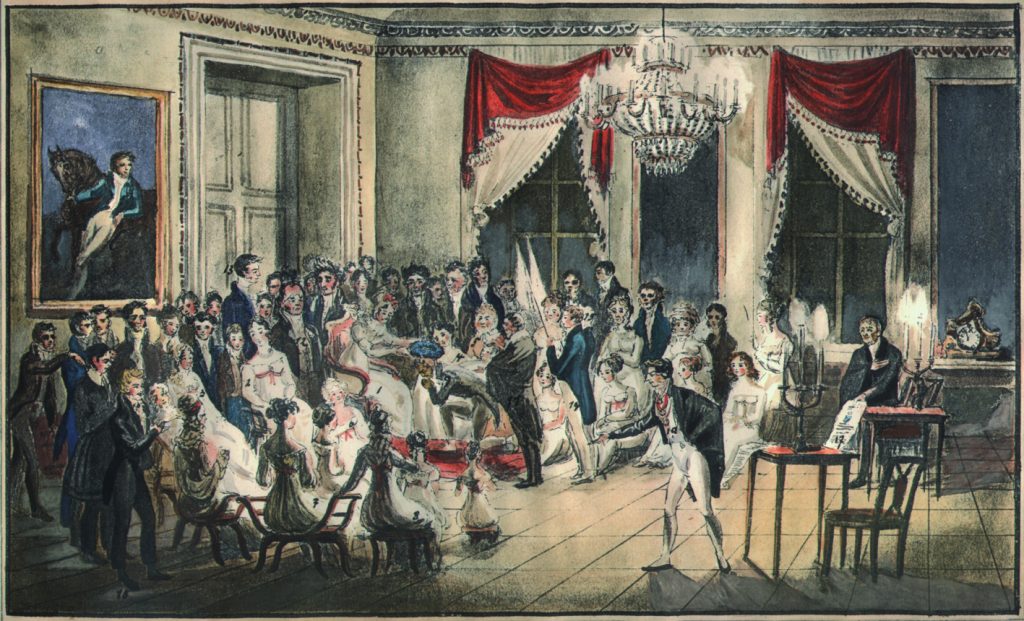

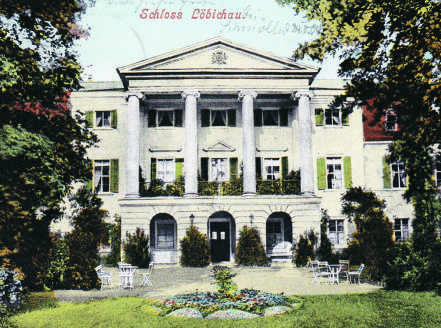

Zwischen 1795 und 1821 gab es auf Schloss Löbichau bei Posterstein einen lebendigen Musenhof, der bildende Künstler, Schriftsteller und Politiker, Adlige wie Bürgerliche, aus ganz Europa anzog. Die Gastgeberin, die kluge und schöne Herzogin Anna Dorothea von Kurland (1761–1821), zählte zu den reichsten Frauen Europas. Sie verstand es geschickt, ein soziales Netzwerk zu knüpfen, das sich über den ganzen europäischen Kontinent zog. Ihre Briefe gingen in ihre Heimat Kurland im heutigen Lettland, nach Russland, Polen und Frankreich, nach Italien und Dänemark, nach Wien und nach Karlsbad. Per Kutsche reiste sie zwischen Berlin, Karlsbad, Schlesien, Paris, Wien und Löbichau hin und her.

Schloss Löbichau, Ansichtskarte von 1904 (Museum Burg Posterstein)

In den Sommermonaten versammelte sie ihre Gäste in ihren Schlössern Löbichau und Tannenfeld im heutigen Altenburger Land. In den Salons dieser Zeit wurden bei Musik, Theater und Tee Kontakte geknüpft und politische Entscheidungen auf den Weg gebracht. Unzählige Briefe dokumentieren diese Zeit. Hätten Menschen wie Anna Dorothea von Kurland damals schon heutige soziale Medien zur Verfügung gestanden, man hätte sie sicher zu den „Influencern“ ihre Zeit zählen dürfen.

Die Ausstellung „#SalonEuropa vor Ort und digital“

Die Ausstellung versteht sich als ein Labor. Ausgehend von der historischen Salonkultur um 1800 soll sie den Bogen schlagen in die heutige Zeit und zur aktuellen politischen Lage. Wie der Dichter Jean Paul anerkennend berichtete, durfte im Salon der Herzogin von Kurland jeder frei seine Meinung äußern, so lange sie höflich vorgetragen wurde. Analog dazu soll im #SalonEuropa Labor Besuchern vor Ort und im Digitalen die Möglichkeit gegeben werden, ihre Gedanken zu Europa heute zu äußern. Auf einem großen Bildschirm in der Ausstellung und auf einer Website sollen unter der Überschrift “Europa bedeutet für mich…?” in Videos, kurzen Statements und Blogposts unterschiedliche Meinungen zu Europa zu Wort kommen.

Die Ausstellung #SalonEuropa: Vor Ort und digital versteht sich als Labor. Besuchern und uns selbst stellen wir die Frage: Was bedeutet Europa für uns selbst?

Im Vorfeld entstehen Videos, in denen lokale Politiker, Wirtschaftstreibende, Künstler und ganz normale Menschen zu Wort kommen. Kommentare können direkt in der Ausstellung eingegeben werden und sind nach Freischaltung im Internet auf der Website www.salon-europa.eu einsehbar. Per soziale Netzwerke und in Blogs sollen Menschen motiviert werden, ihre Meinung zu Europa unter dem Hashtag #SalonEuropa zu teilen. Möglichst viele dieser Meinungen sollen auf der Website zusammenlaufen und somit wieder in der Ausstellung sichtbar werden.

Wir suchen Europa-Meinungen und Fotos für die Ausstellung!

Durch Bilder von verschiedenen europäischen Orten um 1800 und heute (in Lettland, Polen, Deutschland, Österreich und Frankreich) soll die Ausstellung das Damals und das Heute verbinden. Wir suchen Fotos von europäischen Orten heute und Menschen, die mit ihrer Meinung zur Frage “Europa bedeutet für mich…?” in der ein oder anderen Form in der Ausstellung vertreten sein möchten. Kontaktieren Sie uns gern in den sozialen Netzwerken, per Mail oder persönlich.

An einem Arbeitstisch werden die Pläne für ein Zentrum für Europäische Salonkultur im Museum Burg Posterstein öffentlich vorgestellt.

Historische Orte in Ansichten von damals und heute sollen in der Ausstellung #SalonEuropa eine Rolle spielen – zum Beispiel Schloss Valençay, Frankreich: Über ein Vierteljahrhundert wetteiferte alles, was in Europa Rang und Namen hat, darum, vom illustren Diplomaten Talleyrand in Valençay empfangen zu werden. Nach dem Wiener Kongress und der Rückkehr der Bourbonen zog sich Talleyrand mit der jüngsten Tochter der Herzogin von Kurland, Dorothée, auf Schloss Valençay zurück.

Verschiedene Formate begleiten die Ausstellung:

Blogparade #SalonEuropa vom 23. September bis 23. Oktober 2018

Wir wollen zu einer Blogparade einladen in Kooperation mit Dr. Tanja Praske von KULTUR-MUSEUM-TALK . Blogger aller Art werden dazu eingeladen, unser Ausstellungsthema zum Anlass für eigene Artikel zu nehmen, die wiederum auf der Ausstellungswebsite #SalonEuropa gesammelt und in den sozialen Netzwerken geteilt werden. Die Blogparade wird die Ausstellung im Internet begleiten. Tanja Praske über Blogparaden:

„Der Grundgedanke einer Blogparade ist die Vernetzung der Blogger untereinander sowie die erhöhte Sichtbarkeit der Blogs im Netz.”

Ziel der Blogparade ist es, die Idee der Ausstellung im Netz mit anderen zu diskutieren, sich mit ihnen zu vernetzen und dadurch der spannenden aktuellen Thematik eine große Reichweite zu ermöglichen.

Salonabend “Was bedeutet Europa für mich…?”

mit der Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen am 27. Oktober 2018

#SalonEuropa: Legetrickfilm-Workshop mit der Kunstschule Gera

am 19. Juli und 2. August 2018, 10–15 Uhr, für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren. In Legetrick-Technik entstehen kurze Filme, thematisch inspiriert von der europäischen Salonkultur im 19. Jahrhundert.

Von Klaus Hofmann / Museum Burg Posterstein

Weitere Beiträge zur #MuseumWeek 2018:

#WomenMW: Die Dame, die unter dem Pseudonym „Ernst Ritter“ schrieb

#CityMW: Tee im Salon – Die Altenburger Gesellschaft um 1810

#heritageMW: Ein europäisches Tourismus- und Informationszentrum im Geiste der historischen Salons in der Burg Posterstein

#professionsMW: Ein lebendiges Museum braucht Helfer und Unterstützer

#kidsMW: Bitte ins Museum, Mami! Die Familienausstellung „Die Kinderburg“ auf Burg Posterstein

#natureMW: Ein naturverbundener Minister – Hans Wilhelm von Thümmel

![Bildunterschrift: die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug; Athena mit der Eule Minerva, heute im Metropolitan Museum of Art [CC0], via Wikimedia Commons](https://blog.burg-posterstein.de/wp-content/uploads/2018/09/1024px-Bronze_statuette_of_Athena_flying_her_owl_MET_DP324652-741x1024.jpg)

![Bildunterschrift: Stolz, selbstbewußt und im echten Tütü berührt sie den Betrachtenden noch 150 Jahre später; Edgar Degas, die Tänzerin, heute Musée d’Orsay [CC0] via Wikimedia Commons](https://blog.burg-posterstein.de/wp-content/uploads/2018/09/1024px-Degas-dancer-768x1024.jpg)

![Das Prinzip Hoffnung dagegen setzen. “Die feindlichen Gewalten” Detail im Beethoven Fries von Gustav Klimt, heute in der Galerie Belvedere (Wien), [CC0] via Wikimedia Commons](https://blog.burg-posterstein.de/wp-content/uploads/2018/09/1024px-Klimt_-_Die_feindlichen_Gewalten-1024x654.jpeg)

Brachte der Wiener Kongress 1815 nach den verheerenden napoleonischen Kriegen für Jahrzehnte wieder Frieden und Stabilität in Europa, so kann man das in vergleichbarer Weise ebenso von der europäischen Einigung, der politischen Wende 1989 und der Überwindung der europäischen Teilung nach dem zweiten Weltkrieg behaupten. Nach der Euphorie der 1990er Jahre, in der Europa in den Augen vieler seiner Bürger für Wachstum und Stabilität stand, hat sich die Lage spätestens mit der Finanzkrise 2007/08 gewandelt. Heute scheint unter dem Einfluss von Terror, Flüchtlingskrise und Populismus Europaskepsis vorzuherrschen. Zusätzlich setzen viele das europäische Projekt mit verkrusteten bürokratischen EU-Strukturen gleich. Wir nehmen das letzte Thema – #differenceMW – dieser internationalen Museumswoche

Brachte der Wiener Kongress 1815 nach den verheerenden napoleonischen Kriegen für Jahrzehnte wieder Frieden und Stabilität in Europa, so kann man das in vergleichbarer Weise ebenso von der europäischen Einigung, der politischen Wende 1989 und der Überwindung der europäischen Teilung nach dem zweiten Weltkrieg behaupten. Nach der Euphorie der 1990er Jahre, in der Europa in den Augen vieler seiner Bürger für Wachstum und Stabilität stand, hat sich die Lage spätestens mit der Finanzkrise 2007/08 gewandelt. Heute scheint unter dem Einfluss von Terror, Flüchtlingskrise und Populismus Europaskepsis vorzuherrschen. Zusätzlich setzen viele das europäische Projekt mit verkrusteten bürokratischen EU-Strukturen gleich. Wir nehmen das letzte Thema – #differenceMW – dieser internationalen Museumswoche